Titolo | Viaggio in America

Autore | Oriana Fallaci

Casa editrice | Rizzoli

Anno | 2015 (1965-67)

Pagine | 311

*

Quando la discussione si fa difficile, l’argomento ostico e scottante, nella mia testa squilla un allarme da battaglia che ha il suono delle alici infarinate che sfricolano nell’olio della frittura, dei limoni rugosi che rotolano sul tagliere, della bottiglia di vino bianco – fresco, frizzantino – che viene stappata poco prima del pranzo. Una languida orchestrina di odori e di rumori che nella mia testa equivale al clangore delle armi che s’affilano prima della battaglia. Discutiamo.

Il solo modo per affrontare la “questione Fallaci” – chi prende i bicchieri? E i tovaglioli? – è non affrontarla affatto: Oriana Fallaci non è un affare di Stato da smantellare, un’ideologia da decostruire, un Budda da smascherare. L’Oriana è scrittrice e da scrittrice penso debba esser trattata: con amore o con ostilità, con ammirazione spregiudicata o con rifiuto ostinato, ma sempre costruendo il discorso sul libro, piuttosto che sulla statuetta d’idolo pagano, liberi dall’impalcatura di prese di posizione fanatismo reputazione ideologizzazione – generici e generalizzanti – liberi lettori in libera lettura. No, mangiamo colle mani niente posate!

E poiché di Oriana Fallaci ve ne sono mille e una – l’intervistatrice italiana e quella internazionale, la giornalista di cronaca mondana e di cronaca culturale, la reporter di guerra, la scrittrice intima e la scrittrice “politica” – mille e una Oriana che tutte si mischiano fra loro e fra loro si contrappongono (Oriana sempre uguale a se stessa e sempre nuova a se stessa), persino un discorso sulla scrittrice che voglia essere totale e tirare le somme sull’opera omnia sarebbe insensato e ingiusto, strabico e complicato, contraddittorio e semplicistico. Oriana è di volta in volta un libro: è libro, ed uno soltanto, uno alla volta.

E poiché di Oriana Fallaci ve ne sono mille e una – l’intervistatrice italiana e quella internazionale, la giornalista di cronaca mondana e di cronaca culturale, la reporter di guerra, la scrittrice intima e la scrittrice “politica” – mille e una Oriana che tutte si mischiano fra loro e fra loro si contrappongono (Oriana sempre uguale a se stessa e sempre nuova a se stessa), persino un discorso sulla scrittrice che voglia essere totale e tirare le somme sull’opera omnia sarebbe insensato e ingiusto, strabico e complicato, contraddittorio e semplicistico. Oriana è di volta in volta un libro: è libro, ed uno soltanto, uno alla volta.

Costa molta fatica ridurla (ridurla?) in questi termini, che la si ami che la si odi: ridurla (ridurla?) a libro, ridimensionarla, allontanarla nella prospettiva. Ma penso sia necessario, che la si ami che la si odi, per comprenderla e imparare qualcosa – su stessi sul proprio modo di pensare di vivere di confrontarsi – dalla Letteratura e dalla Politica, da chi ha fatto la Storia, da chi la Storia ci ha consegnato. Che la si ami che la si odi.

Perciò sediamoci in terrazza! – mancano due sedie, attenti al gradino – e parliamo di “Viaggio in America”. Nella mia testa il pranzo a tavola, insieme, serve a questo: a discutere, a brindare all’estate, a sporcarsi le mani d’unto e di limone. Discutiamo.

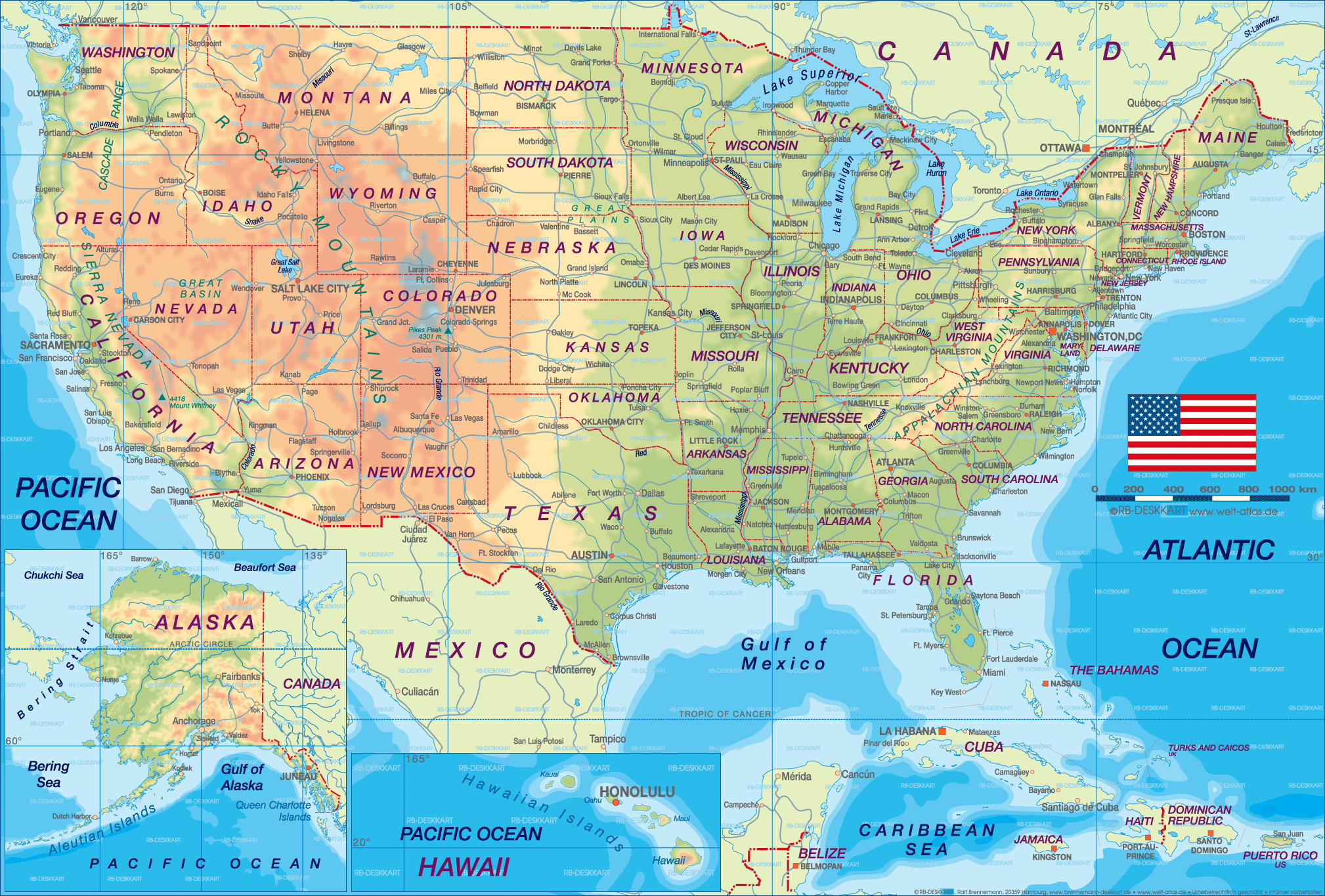

Tra il 1965 e il 1967 Oriana Fallaci scrive una serie di reportage per L’Europeo dall’America, sull’America. New York, Houston, Los Angeles, Hollywood, Las Vegas, Texas, Arkansas, Tennessee, Alabama… tutto è per lei un regalo da scartare col cuore in gola e un moscerino esotico da studiare al microscopio, una terra promessa e un luogo oscuro da cui scappare a gambe levate, un amore folle e un’amara delusione da imbroglioni, una favola moderna un inferno.

Il tono della sua scrittura cambia colore al cambiar del paesaggio, assorbe l’anima del posto che vuole raccontare – a New York, ad esempio, ha il tono della rubrica di costume civettuola (ma sempre chirurgica, fulminante), una Carrie Bradshaw ante litteram senza Sex ma con molta più City; in California è contagiata dalla languida noia delle conversazioni a bordo piscina; nel deserto la voce le si smarrisce, attonita, impaurita; in Texas si fa polemica, per poi tornare a New York, lirica sensuale nostalgica, e poi subito irrefrenabile giornalista d’inchiesta – assorbe l’anima dei luoghi che incontra, che scopre, di cui s’innamora o che rifiuta (col paragone con l’Italia sempre pronto a sfuggirle di penna, lirico o amaro): per poi raccontarli con tanta vividezza di colori e di luci che le immagini si compongono sotto gli occhi del lettore in un batter di ciglia, in un veloce voltar di pagina. Siamo subito lì con lei, suoi compagni di viaggio, persino con l’odore del viaggio addosso lo zaino gonfio di dolcetti e biancheria sporca la macchina fotografica carica di fotografie irripetibili. Con lei attraversiamo l’America, un po’ alla Thelma e Louise un po’ a La pazza gioia (le pagine dedicate al viaggio con Shirley McLaine, irresistibile amica e irrefrenabile compagna di viaggio, sono straordinarie folli acute malinconiche piene di vita!): incontriamo Sean Connery passando dalla porta sul retro; assorbiamo tutto il trash di un matrimonio a Las Vegas e la meraviglia dei colori di un copricapo Navajo sulla testa di un bambino che nel deserto ci corre incontro per farsi scattare una fotografia a pagamento; assistiamo al nostro processo in Texas per eccesso di velocità e, impotenti e spaventati, alla segregazione razziale del Sud; siamo invitati a pranzo a casa di astronauti famosi e alla corte di Elisabetta e Riccardo, Elizabeth Taylor e Richard Burton, regina e re d’America.

Il tono della sua scrittura cambia colore, sì, al cambiar del paesaggio – restituendoci, come diapositive nitide, le molte facce contraddittorie della medesima America, inafferrabile e immensa – ma nel cuore della sua voce sempre alberga la medesima fame, la curiosità insaziabile e insaziata, l’ironia tagliente, l’intelligenza: gli occhi di Oriana sono sempre ben aperti, spalancati sul mondo, lucidi; e la sua voce, sempre pronta a prendersi gioco di tutto, anche di se stessa, ad innamorarsi di tutto con ingenuità puerile (per poi demolirlo un attimo dopo, quasi con cattiveria ingrata), è sempre riconoscibile. Ad Oriana Fallaci basta un mezza riga per dire “Eccomi, son io”.

Ancora non sa cosa l’aspetta – il Vietnam, Alekos, il Medioriente, il cancro – ma è già lei, l’Oriana: a dimostrazione del fatto che tutta la luce e tutta l’ombra, cioè tutto il talento di scrittrice, non sono là fuori, nel mondo, pronti a servirsi del primo scrittore di passaggio, ma sono dentro di lei. Sarebbe stata quello che è, una grande scrittrice, comunque, con qualunque stile di vita, in qualunque vita.

(Allontanatemi il bicchiere di vino, e prestatemi un cappellino per ripararmi dal sole: ché tutto sta scivolando, con la languidezza tipica dell’abbiocco post pranzo, verso l’apologia ubriaca.)

“Viaggio in America” raccoglie quindi in sei parti tematiche – “Cartoline da New York”; Houston – Los Angeles – Hollywood; “In viaggio con Shirley”; l’incontro con Zavattini e Pasolini; l’inchiesta sugli adolescenti americani; “Lettere dall’America” – i suoi reportage americani 1965-67 ed è un viaggio – quello della penna e quello del lettore – alla scoperta di una terra promessa e contraddittoria, infedele e intricata, abbagliante: sono passati cinquant’anni, i suoi articoli sembrano scritti oggi. E’ un concentrato dell’animo che vive nella migliore letteratura americana – da Roth a Philipp Meyer, da Toni Morrison a Truman Capote – scritto da un’italiana.

“Viaggio in America” raccoglie quindi in sei parti tematiche – “Cartoline da New York”; Houston – Los Angeles – Hollywood; “In viaggio con Shirley”; l’incontro con Zavattini e Pasolini; l’inchiesta sugli adolescenti americani; “Lettere dall’America” – i suoi reportage americani 1965-67 ed è un viaggio – quello della penna e quello del lettore – alla scoperta di una terra promessa e contraddittoria, infedele e intricata, abbagliante: sono passati cinquant’anni, i suoi articoli sembrano scritti oggi. E’ un concentrato dell’animo che vive nella migliore letteratura americana – da Roth a Philipp Meyer, da Toni Morrison a Truman Capote – scritto da un’italiana.

Un’italiana qualsiasi, facciamo finta. Non gridiamo al lupo! al lupo!, non gridiamo Oriana! Oriana!: andiamo a prendere il dolce, l’amaro, e facciamo finta che sia un’italiana qualsiasi.

Toh, ma guarda questa qui, che gran talento. Come hai detto che si chiama?