History lesson | Gli anni Ottanta in 20 album

Ora che gli anni Ottanta sono ormai dappertutto nell’immaginario audiovisivo trovo giusto ricordarli per quello che sono stati davvero. O, perlomeno, per quello che a me – nato nel 1983, decisamente ai margini dell’impero – sembrano essere stati nella loro manifestazione sonora più interessante, indipendente, creativa.

Per questa ragione raccolgo qui quelli che considero, oggi, i venti album più importanti e belli pubblicati in quel decennio, nel tentativo di tracciare una mappa.

A ognuno dedico una riflessione da duecentocinquanta parole: per mostrare cosa succede quando di un frutto saporito si prende solo la buccia trascurandone il succo. E per sottolineare, in un tempo di facilità d’accesso, sciatta disintermediazione e poca memoria, l’importanza di incontri, scambi e piccoli e grandi maestri.

20. SMITHS – HATFUL OF HOLLOW (Rough Trade, 1984)

La parabola degli Smiths dura un battito di ciglia – cinque anni, dal 1982 al 1987 – ma rimane centrale nella rinascita del pop chitarristico inglese dei grigi Ottanta mancuniani. Merito di canzoni freschissime, costruite sugli arpeggi squillanti di Johnny Marr e sulle liriche letterarie di Steven Patrick Morrissey, florilegio di citazioni all-brit per un timbro vocale unico, piovuto nel pieno del thatcherismo da qualche punto imprecisato degli anni Cinquanta o Sessanta. Forse mai capaci di pubblicare un disco di studio all’altezza della leggenda che li circonda tutt’oggi – e in questo inferiori a un formidabile gruppo coevo come gli XTC – gli Smiths rimangono per me perlopiù una faccenda di singoli.

Ma che singoli: la prima raccolta Hatful Of Hollow, data alle stampe a fine 1984, mette insieme sessioni radiofoniche e nuove gemme. Dal bisogno di qualcuno purché sia di How Soon Is Now? alla faccia tosta di This Charming Man, dalla rivendicazione di unicità di Hand In Glove al tiro cinico di What Difference Does It Make?, questa selezione – nata al tempo dello sciopero dei minatori – rende evidente perché gli Smiths, ancora oggi, siano un simbolo d’appartenenza esibito da ragazzi e ragazze sensibili di tutto il mondo, nonostante le tristi derive parafasciste del Morrissey attuale: perché in questi memorabili esercizi di world-building non esiste differenza fra la morte di una rosa e l’adolescenza.

19. CURE – DISINTEGRATION (Fiction, 1989)

Icone, dicevamo. E difficilmente può venirne in mente una più eighties della sagoma gotica di Robert Smith, su cui uno come Tim Burton sembra aver fondato un intero immaginario visivo. Rossetto sbavato, capelli imbizzarriti e un senso d’incubo, claustrofobia e oscurità permanenti anche nelle sue incarnazioni più solari, Smith arriva al classicismo alla soglia dei trent’anni, dopo un decennio di oscillazioni tra post-punk, dark e pop – tutte o quasi di grandissima qualità, con picchi in Pornography (1982) e The Head On The Door (1985).

Disintegration aspira all’immortalità sin dai rintocchi orchestrali di Plainsong e avvolge l’ascoltatore in una pioggia perenne di brani di durata via via più cospicua. Il suono predominante è quello del basso di Simon Gallup – poderoso in Fascination Street e Disintegration – e la malinconia non se ne va mai, nemmeno quando le composizioni tentano vie più lievi, come in Pictures Of You o Lullaby. Contano poi le chitarre riverberate, certo, e il librarsi di tastiere che più anni Ottanta non potrebbero essere; ma è forse la voce di Smith a fare di Disintegration un saggio su un sentire comune, qualcosa di ben più universale di un disco. Battuta dal vento, intrisa di rimpianto e ricordo, somiglia, più che al canto, a un pianto alla fine del mondo.

18. SWANS – CHILDREN OF GOD (Caroline, 1987)

Scegliere un’unica opera che racconti l’epopea Swans è impresa titanica: quasi impossibile decidere, senza poi provare rimpianto per gli esclusi, tra White Light From The Mouth Of Infinity (1991), Soundtracks For The Blind (1996) o uno qualsiasi degli album post-iato (The Seer, Leaving Meaning). Certo è che ogni incarnazione di questa creatura – nata e cresciuta in quel luogo disagevole che è la mente di Michael Gira – sa trasmettere un senso di apocalisse incombente, pure quando si distende in mantra quieti. Se ci si riesce a limitare agli eighties, però, diventa tutto più semplice: Children Of God (1987) è uno dei maggiori dispacci dall’oscurità mai incisi, e però si allontana ad ampie falcate dal clangore industriale e meccanico degli esordi, aggiungendovi il sapore arcano della voce della vestale Jarboe.

Il contrasto non potrebbe essere più radicale: New Mind pulsa di violenza imperturbabile, le chitarre divampano di rumore straziato ma ordinatissimo, Gira si contorce in un predicare baritonale e invasato, messaggero di sofferenza; subito dopo arriva l’elegiaca In My Garden, abbandono dello stato di coscienza per pianoforte e salmodiare ipnotizzato. Children Of God vive di lacerazioni insanabili, e non solo soniche – il blaterare a bassissima frequenza di Gira e il gregoriano drogato di Jarboe, il noise post-atomico e il neo-folk con un occhio al Medio Oriente. Nei testi, il sesso e la religione assumono sempre tratti morbosi, fradici di paranoia e mania. L’ascolto è sconcertante, totalizzante e, proprio per questo, essenziale.

17. BRUCE SPRINGSTEEN – THE RIVER (CBS, 1980)

Spostava le montagne, il primo Bruce Springsteen. Rivedere le immagini del live all’Hammersmith del 1975, quando il nostro atterra come un alieno a Londra portando sul palco i pezzi di Born To Run accompagnato dalla devastante E-Street Band, è un tuffo al cuore: anche quando la fama non è neanche lontanamente paragonabile a quella che verrà pochi anni dopo, l’attitudine è quella di chi stia suonando davanti a uno stadio colmo fino all’orlo, come fosse l’ultima cosa sensata da fare.

Per quanto mi riguarda, però, il vertice compositivo di Springsteen abita proprio a metà strada tra quel momento e il successo interplanetario di Born In The USA (1984): prima di abbandonare per un poco il gruppo per uno dei capisaldi del cantautorato depresso (Nebraska, 1982), le venti canzoni di The River sono una celebrazione collettiva e giubilante – l’ultima, forse – della giovinezza e del potere trasformativo del rock’n’roll. Che pesca a piene mani dalla purezza dei fifties, trilla di pianoforti (Roy Bittan, riconoscibilissimo), sax (il “Big Man” Clarence Clemons) e chitarre (Little Steven), ma soprattutto trova sfogo in esecuzioni che divorano anche i minimi cedimenti di scrittura.

Cosicché, anche quando il ritmo passa dall’indiavolato all’immobile, non si smette di sentire una scossa elettrica, un fremito di passione, un desiderio di guidare tutta la notte: “just to buy you some shoes / and to taste your tender charms”.

16. BEASTIE BOYS – PAUL’S BOUTIQUE (Capitol, 1989)

Cos’è una pietra miliare? Direi un momento in una storia personale o collettiva che poi, per molto tempo, ci si volta indietro a guardare, per trovarci ispirazione – quello che si dice di Bitches Brew o Autobahn, insomma. Paul’s Boutique (1989) è uno di quei momenti, e ha il pregio di esserlo a entrambi i livelli, questione privata d’importanza pubblica.

In questi cinquanta minuti c’è prima di tutto la gioia di liberarsi di una maschera, quella di ragazzacci sbronzi marci in quota rap-metal – in parte imposta, in parte scelta – attraverso una rivendicazione della propria stranezza. Ma c’è pure il sampling elevato ad arte dai Dust Brothers, uno spartiacque anche legale per la storia dell’hip-hop e della cultura sampladelica: rifare oggi Paul’s Boutique, in fatto di diritti, costerebbe così tanto di più da renderlo inimmaginabile – si contano tredici campionamenti nella sola Shake Your Rump, diciassette in Hey Ladies.

Inizio di una decrescita singolarmente felice che porterà dal Madison Square Garden di Licensed To Ill (1986) ai club da 200 persone di Check Your Head (1992), Paul’s Boutique è opera di favoloso insuccesso commerciale, ma anche l’istante in cui Mike D, MCA e Ad-Rock smettono di essere una caricatura giovanilista e iniziano a essere giovani per davvero. Con tutta l’agilità e la capacità di svegliarsi ogni giorno nuovi che questo si porta dietro.

15. PETER GABRIEL – PASSION (Real World, 1989)

Tanto la carriera di Peter Gabriel nei Genesis mi risulta cordialmente indigesta e time-specific, quanto la sua parabola solista è tra le più curiose e progressiste che si siano mai ascoltate nel pop per le masse. Dapprima incerta sul da farsi, poi orientata allo studio sul ritmo – III e IV rimangono in questo senso due pietre miliari, oltre che fascinosissimi laboratori – passa infine all’incasso con So (1986), million-seller con tanto di video animati spaccaclassifiche e collaborazioni eccellenti (Kate Bush, Laurie Anderson).

È però con Passion che Gabriel raggiunge una vetta d’ispirazione mai più replicata; e se oggi è facile e quasi scontato immaginare di abbattere steccati di genere e azzerare le distanze, nel 1989 era quasi inimmaginabile che artisti non-occidentali avessero qualche visibilità nel nostro mainstream. Ventuno tracce per più di un’ora di durata, l’album è la prima uscita Real World – l’etichetta specializzata in world music e fondata dal musicista con i creatori di WOMAD – e sonorizza L’Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese, in un incanto di ritmi e colori nordafricani suonati da musicisti da tutto il mondo.

Tra violini, tabla, duduk armeni, tamburi parlanti e un’atmosfera perennemente estatica, Passion è un capolavoro di influenza incalcolabile che spande fragranze esotiche e offre il proscenio a talenti come Baaba Maal, L. Shankar, Massamba Diop, Vatche Housepian e Youssou N’Dour, ma soprattutto alla vocalità portentosa di Nusrat Fateh Ali Khan – “he’s my Elvis”, ne dirà Jeff Buckley. Un’esperienza ultraterrena, come del resto l’intera soundtrack.

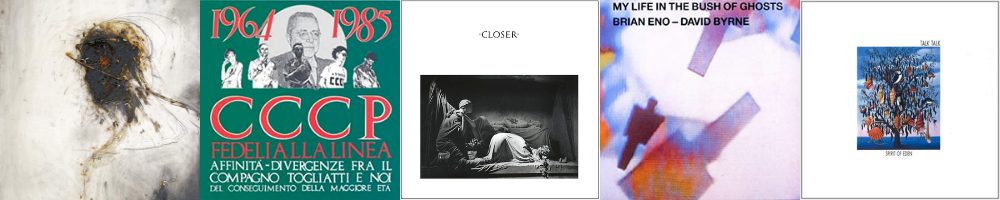

14. CCCP – 1964-1985 AFFINITÀ-DIVERGENZE TRA IL COMPAGNO TOGLIATTI E NOI (Attack Punk, 1986)

Nella storia della musica italiana, 1964-1985 Affinità-Divergenze Tra Il Compagno Togliatti E Noi è una supernova, un’epifania, una rivoluzione. Il primo capolavoro di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni è punk industriale e scarnificato che trasloca in Emilia le avanguardie soniche europee dell’epoca e ne rappresenta una delle massime espressioni – per trovare un’opera di pari livello artistico/estetico, bisogna orientarsi sui clangori apocalittici di Halber Mensch degli Einsturzende Neubauten.

Chitarre atonali, una batteria programmata e una voce che ha molto più a che fare col declamato da comizio e coi canti ecclesiastici che con la tradizionale vocalità rock, Affinità/Divergenze – titolo preso di peso dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese – schianta l’appiattimento emotivo dell’Italia post-Berlinguer nell’industrial gregoriano di Noia, nel tango virato in rock rumorista di Allarme, nel frullato di ansiolitici, antipsicotici, liscio e furioso hardcore di Valium Tavor Serenase. E poi: la più bella canzone d’amore punk mai scritta (Mi Ami?), uno psicodramma che affresca come mai prima la provincia depressa padana (Emilia Paranoica), sensazioni di sconfitta collettiva nell’era del trionfo dell’individualismo (Morire).

Un cantiere aperto di riflessioni contraddittorie e provocatorie, Affinità/Divergenze – fedele alla linea – insiste sulle macerie dell’Occidente, mentre Ferretti trasfigura nel profeta allucinato di un crollo prossimo venturo, evidentemente inevitabile.

13. JOY DIVISION – CLOSER (Factory, 1980)

Se Control – biopic di Anton Corbijn dedicato a Ian Curtis – ha un pregio, oltre al bianco e nero della fotografia, è l’onestà nel mostrare il volo vicino al sole del protagonista senza ammantarlo di grandeur. Una vita durata nemmeno ventiquattro anni, spesa tra un matrimonio e una paternità infelici, tra epilessia e depressione, di cui il canto raggelato di Curtis porta tutti i segni: la musica dei Joy Division – marziale, ripetitiva, dissonante – suona come una conseguenza.

Nel giro di tredici mesi, la band pubblica due lavori – Unknown Pleasures (1979) e Closer (1980) – subito consegnati alla leggenda: Curtis si toglie la vita alla vigilia di un tour americano destinato a lanciare in orbita il gruppo; in vita, però, se ne accorgono in pochi. Il mito verrà dopo, tra liriche scolpite nel marmo nero della tristezza e un suono su cui prenderanno appunti generazioni di musicisti (dagli U2 agli Interpol fino ai Fontaines DC). Ma non c’è solo questo: Closer, pubblicato due mesi dopo il suicidio del cantante, è anche un lavoro di avanguardia sonica, grazie all’ingegnosa produzione di Martin Hannett, un sound dissociato e disossato ottenuto sperimentando in studio – il drumkit viene scomposto e registrato un pezzo alla volta – e aggiungendo spettri a un post-punk già catacombale.

Avvolto da una copertina che ritrae una tomba del cimitero monumentale di Staglieno, Closer si trascina sfinito o si agita scomposto in un incubo senza fine: la voce di Curtis, malinconica eco di una tragedia già avvenuta, lo guida verso l’abisso. Cuore e anima, intanto, bruciano come una cosa sola.

12. BRIAN ENO, DAVID BYRNE – MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS (Sire, 1981)

Anche se la sua pubblicazione avverrà solo a inizio 1981, My Life In The Bush Of Ghosts nasce ben prima di Remain In Light e ne sarà uno dei motori principali. In una pausa dai Talking Heads dopo Fear Of Music (1979), David Byrne, in compagnia di Brian Eno e Jon Hassell, esplora angoli del globo ignoti al pop anglofono: quasi impossibile – racconta Byrne in Come Funziona La Musica – trovare informazioni sugli autori di certi favolosi dischi africani, a meno che non fossero di Fela Kuti.

My Life In The Bush Of Ghosts nasce da questa voracità inesausta, in prima battuta addirittura come documento musicale di una cultura immaginaria, alla stregua di Borges o Calvino. Poi, poco alla volta, evolve in altro: da un lato si creano basi ripetitive in cui gli strumenti elettroacustici vengono utilizzati in modi creativi; dall’altro si analizzano album di pop arabo, gospel, registrazioni etnografiche e field recordings alla ricerca delle voci giuste. In studio, la traccia musicale e il campione vocale girano su due bobine: miracolosamente, il secondo si innesta sulla prima come se le due parti fossero state concepite da musicisti presenti contemporaneamente nella stessa stanza.

La difficoltà nell’ottenere i permessi di utilizzo dei sample ritarderà l’uscita dell’album, a dimostrazione di quanto quelli battuti da Eno e Byrne fossero territori inesplorati: My Life In The Bush Of Ghosts è rivoluzionario per forma e sostanza, simbolo di una cultura Read/Write che sarà miccia per la sampladelia hip-hop.

11. TALK TALK – SPIRIT OF EDEN (EMI, 1988)

Se la musica più significativa è quella di cui si distinguono la terza e la quarta dimensione dello spazio e del tempo in cui è stata creata, allora non c’è album più emozionante di Spirit Of Eden dei Talk Talk, lavoro che s’inventa il post-rock, una musica dopo il rock che del rock usa gli strumenti per creare tessiture, intarsi, ambiente. In effetti, senza l’evoluzione che porta il progetto di Mark Hollis dal pop a un suono che somiglia alle rifrazioni dei raggi del sole nella nebbia autunnale, sarebbero inimmaginabili traiettorie come quelle dei Radiohead, dei Sigur Ros e dei Tortoise.

I musicisti registrano le proprie parti, a volte pochissime note, in un’oscurità al profumo d’incenso, perdendo l’orientamento e la consapevolezza del tempo e senza conoscere la forma definitiva dei brani. Tutto nasce dal niente, qui, e in niente sembra finire: nella suite che riempie il lato A, l’armonica si confonde ai riverberi di chitarra; i bassi, caldi e pulsanti, offrono spiragli di Assoluto. Il secondo lato è in qualche modo più fisico, sebbene anche il singolo guida abbia poco a che spartire con le classifiche: I Believe In You è un mormorare ultraterreno di sei minuti, inserti d’organo a illuminare il vibrato di Hollis.

Pensate al senso di scoperta di Rock Bottom di Robert Wyatt o alle sfere celesti di A Love Supreme di John Coltrane, e forse riuscirete ad afferrare qualcosa di simile a una parte di Spirit Of Eden; il resto continuerà a sfuggire e a incantare, per sempre.

10. R.E.M. – MURMUR (IRS, 1983)

Come in quasi nessun altro caso della storia del rock, nella discografia dei R.E.M. si può pescare un album a caso senza paura di definirlo un classico, e questo è tanto più vero per il loro periodo indipendente. Cinque dischi in quattro anni, tutti per IRS, il filotto azzeccato da Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe da Murmur (1983) a Document (1987) è un manuale di scrittura guitar-pop: il successo arriverà solo con Losing My Religion, ma è in questa cinquantina di straordinarie canzoni scritte ed eseguite in scioltezza che risiedono le origini di un sodalizio artistico che per almeno un quindicennio è stato inattaccabile.

L’esordio è un fulmine a ciel sereno, che si guadagna lodi e occhi sgranati dalla critica: un folk-rock figlio delle scale chitarristiche dei Byrds e delle armonie dei Big Star, sì, ma riletto alla luce oppiacea del terzo Velvet e della new wave di gente come gli Young Marble Giants. A illuminarle, il timbro vocale di Stipe, ragazzo da parete qui ancora impegnato a nascondersi più che a inventarsi gorgheggi arditi che si ascolteranno da Lifes Rich Pageant (1986): ma il suo canto timido, mormorio mumblecore affogato nel mix, è la più bella rappresentazione di un candore che nemmeno trionfi multimilionari potranno scalfire.

9. SONIC YOUTH – DAYDREAM NATION (Enigma, 1988)

“Noise” è da sempre sinonimo di Sonic Youth, sigla insuperabile per efficacia e adesione alla proposta musicale. E del resto, quali parole meglio di “gioventù sonica” avrebbero saputo, da sole, creare un alone di magia intorno a un suono esoterico e subito capace di fare scuola, scienza di chitarre martoriate e orge di accordature aperte impossibili da riprodurre – un furto della loro strumentazione, nel 1999, li costringerà letteralmente a cambiare suono.

Figlie tanto delle sperimentazioni di Glenn Branca (The Ascension è la cosa che dovete ascoltare, in questo caso) e della no wave quanto dei loft di New York e della controcultura anni Sessanta, i radicalismi dissonanti di Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo e Steve Shelley troveranno il proprio vertice espressivo e formale nel doppio Daydream Nation, aperto dal riff immortale di Teenage Riot e seguito da altre illuminazioni sospese tra melodia e rumore, velocità e stasi, urlo e introspezione – Silver Rocket, The Sprawl, Cross The Breeze, perfino un’imperiosa suite in tre movimenti ispirata a James Ellroy, Robert Chambers, Dinosaur Jr e ZZ Top.

Intriso di paranoia da reaganomics, post-modernismo e cyberpunk, Daydream Nation è Arte che salta nel futuro un attimo prima di attorcigliarsi su se stessa e collassare nel meta. Da lì in avanti, per Moore e Gordon trasformarsi anche in stilosissime icone pop sarà solo questione di tempo.

8. KATE BUSH – HOUNDS OF LOVE (EMI, 1985)

È facile, parlando di Kate Bush, ridurla alla sua vocalità indomita e a un fuoco di fila di hit: Wuthering Heights, dall’esordio The Kick Inside (1978), esce quando la musicista non ha nemmeno vent’anni. Ma Bush è soprattutto una testa indipendente e una geniale sperimentatrice: oltre a scriversi da sé ogni singola canzone, inizia prestissimo a co-produrre i propri lavori per garantirsi pieno controllo artistico, libera dalle pastoie di un’industria pronta a masticare e smerciare l’ennesimo corpo femminile, dimenticandolo poi nel giro di un paio di successi.

Hounds Of Love (1985) è la quadratura del cerchio di un’instancabile ricerca sull’uso della tecnologia nella canzone pop: registrato nello studio di casa costruito nell’estate 1983, l’album è lo stato dell’arte del Fairlight CMI, sintetizzatore caro pure all’amico Peter Gabriel. Anche la struttura bipartita dell’album è un azzardo. Sul lato A si affollano canzoni pop da strabuzzare gli occhi: il galoppo di Running Up That Hill, gli ululati imploranti della title-track, gli archi su battito squadrato di Cloudbusting. Da And Dream Of Sheep, delicatissima elegia per pianoforte, va in scena The Ninth Wave, suite di sette brani che alterna folk (non solo britannico: Hello Earth contiene un coro tradizionale georgiano) ed effetti elettronici radicali (le voci mostruose di Waking The Witch), analogico e digitale, sogno e risveglio.

Solo un talento enorme e idiosincratico come quello di Kate Bush – accostabile senza timori a quello di Brian Wilson – avrebbe potuto far suonare tutto questo non solo coerente e affascinante, ma pure straordinariamente accessibile.

7. TOM WAITS – RAIN DOGS (Island, 1985)

Il tempo, per Tom Waits, sembra andare al contrario. Probabilmente il maggiore creatore di mondi dell’ultimo mezzo secolo, col passare degli anni il songwriter di Pomona, invece di rinsecchire, è fiorito in mille colori diversi. Quello che all’inizio pareva un crooner jazz/blues più fantasioso e alcolico della media, intento a cantare i margini della strada nella penombra fumosa di locali di quart’ordine, è andato arrocchendo la voce in un rantolo da orco: sembrano ere geologiche, ma solo cinque anni separano il timbro delicato di Closing Time (1973) da quello sismico di Blue Valentine (1978).

Poi, smessi tabagismo ed eccessi etilici, ha immerso le mani in un universo di found sounds, strumenti esotici, atmosfere tra Kurt Weill e un circo di provincia e una conoscenza formidabile dell’Americana. A partire da Swordfishtrombones (1983), Waits ha mostrato come da ogni cosa – una mazza su un tubo, una sedia che cigola, una forchetta sulle sbarre di una cella – si possa tirar fuori poesia; Rain Dogs (1985) è il picco, una sequenza di brani quasi regolari (Time, Hang Down Your Head, Downtown Train) a fianco di una cornucopia di invenzioni “di genere” opportunamente irruvidite (Tango Till They’re Sore, Cemetery Polka, Clap Hands), fino al funerale ubriaco di Anywhere I Lay My Head.

Romantico e sognatore, daunbailò e liberamente associativo, Rain Dogs è un mondo dove anche il nodo più stretto può essere sciolto con la fantasia di un gioco di prestigio.

6. HUSKER DU – ZEN ARCADE (SST, 1984)

Se l’hardcore americano poteva considerarsi un’estremizzazione in ogni senso – compositivo, sonoro, socioculturale – del punk delle origini, è pur vero che al principio del decennio sembrava già essersi incastrato in un vicolo cieco. Non che GI, Damaged, Rock For Light o Fresh Fruit For Rotting Vegetables siano sovrapponibili, anzi: tutti rovesciano il tavolo della norma rock in modi nuovi e complementari.

Eppure questi lavori epocali fanno la figura di sfoghi adolescenziali se messi al fianco di Zen Arcade degli Husker Du, mastodontico trattato filosofico punk scritto e suonato da un trio hippie/normie più che improbabile a vedersi – i due autori Bob Mould e Grant Hart, il bassista Greg Norton. Concept sui riti di passaggio all’età adulta che affoga l’hardcore nella psichedelia sixties, Zen Arcade delira in ogni direzione: a far da guida, la chitarra ronzante di Mould, che preconizza lo shoegaze (Chartered Trips, Pink Turns To Blue, Standing By The Sea), lambisce il thrash (il trittico oltreumano Beyond The Threshold / Pride / I’ll Never Forget You), si concede pause acustiche (Never Talking To You Again).

Ulteriore stamina è garantita dalla batteria irripetibile di Hart e da una vena visionaria che non si nega nulla: Reoccurring Dreams, quarto d’ora d’improvvisazione strumentale, sta proprio in chiusura. Per farla breve: se dall’hardcore è nato l’indie rock, lo si deve a questa band e questo disco.

5. METALLICA – MASTER OF PUPPETS (Elektra, 1986)

Nell’opinione di molti appassionati di musica estrema, il 1986 è l’anno in cui gli Slayer pubblicano il miglior album heavy metal di sempre, Reign In Blood. Nella mia, quel disco impallidisce al confronto di Master Of Puppets, terzo lavoro e terza opera capitale consecutiva dei Metallica di James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton e Kirk Hammett.

Se Kill’Em All (1983) rimane una delle registrazioni chiave del Novecento – quattro diciottenni inventano il suono più pesante mai udito da orecchio umano, Motorhead e Maiden sfigurati da rasoiate hardcore – e Ride The Lightning (1984) mostra un’agghiacciante maturità nella gestione e nel rilascio di una violenza tutta psicologica, Master Of Puppets sposta di nuovo l’orizzonte del possibile. Ogni traccia, un congegno a orologeria: il riff sadico a ritmo thrash di Battery, gli otto minuti e mezzo senza cedimenti della title-track, la tabula rasa antimilitarista di Disposable Heroes, le melodie maestose dello strumentale Orion, lo schianto crudele e insensato di Damage, Inc.

Dopo, nulla sarà più come prima: non i Metallica, che perderanno la forza creativa di Burton in un tragico incidente stradale; non un intero genere musicale, che la band stessa, dopo averlo creato e ammorbidito, porterà nelle case di decine di milioni di persone con il Black Album (1991). La furia elettrica di Master Of Puppets, però, rimarrà ineguagliata.

4. PUBLIC ENEMY – IT TAKES A NATION OF MILLIONS TO HOLD US BACK (Def Jam / Columbia, 1988)

Durante gli ultimi anni dell’Unione Sovietica, chiunque avrebbe potuto prevederne il crollo: nonostante questo, tutti continuarono a vivere preferendo la realtà alternativa creata dal potere piuttosto che provare a immaginare altri scenari. Lo studioso Alexey Yurchak, nel saggio Everything Was Forever, Until It Was No More, l’ha chiamata “hypernormalisation”. Noi, che nella post-verità ormai siamo immersi come un pesce che non sappia dire cosa sia l’acqua, possiamo vederne finalmente le conseguenze: la rivolta è un meme, il pensiero critico un sinonimo di complottismo.

In un contesto simile, non possono nascere idee come i Public Enemy: oggi ci fermeremmo all’orologio al collo di Flavor Flav, alle sparate di Chuck D e alle pose militaresche del Professor Griff, e li etichetteremmo come macchiette o li useremmo come coccarde black radicali da appuntarci al petto, prima di passare al prossimo click. Non crediamo al cambiamento radicale di un sistema complesso, ed è anche per questo che l’arte politicizzata non suona più minacciosa: invece i Public Enemy, alla fine degli Ottanta, sembravano proprio un’avanguardia rivoluzionaria. Il loro secondo album, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (1988), è una chiamata alle armi che ai tempi faceva paura sul serio: è rumoroso, brutale, sgraziato; non ci sono groove né raffinatezza, solo il susseguirsi delle basi cingolate della Bomb Squad ad accompagnare assalti verbali al potere bianco.

Un manifesto, più che un disco: oggi potrebbe rinascere solo come brand, e questo non fa che renderne ancor più indispensabile la carica dinamitarda.

3. TALKING HEADS – REMAIN IN LIGHT (Sire, 1980)

Solo tre anni separano il pop stravolto di nevrosi punk di 77 dagli occhi spalancati al mondo di Remain In Light (1980), ma in quel veloce lampo i Talking Heads sembrano già diventati altre persone. Sempre irrimediabilmente newyorkesi come un film di Woody Allen, certo, ma qui David Byrne, Jerry Harrison, Tina Weymouth e Chris Frantz abbandonano il porto sicuro di uno stile a rischio stasi per tuffarsi di testa nel groove e nella percussività della musica africana.

Sostanzialmente un disco afrobeat suonato da un gruppo pop-rock, Remain In Light vede il quartetto accompagnarsi a Nona Hendryx, Adrian Belew e Jon Hassell e affidarsi allo spirito guida di Brian Eno. Quasi obbligatorio, allora, che il progetto si configuri come una versione “full band” di My Life In The Bush Of Ghosts. Non servono più i tre accordi del punk, per questi pezzi ne basta spesso uno: le canzoni vengono strutturate intorno a un’ipnosi ritmica e a veloci frasi chitarristiche; le differenze tra strofe e ritornelli non sono melodiche ma tessiturali: una sezione si distingue dall’altra per la combinazione degli strumenti.

È il substrato sonoro a suggerire parole non più angosciosamente urbane ma invece influenzate dalla vertigine del beat: le anafore di Once In A Lifetime arrivano da un predicatore che Byrne aveva ascoltato su nastro; The Great Curve, “the world moves on a woman’s hips”, è spiritualità africana mutuata dalla lettura di Robert Farris Thompson. Uno dei più grandi dischi della mitologia rock, che con il rock bianco ha pochissimo da spartire.

2. PRINCE – SIGN O’ THE TIMES (Paisley Park / Warner, 1987)

Snodo essenziale per il futuro della black music tutta, la fase imperiale di Prince è un rituale capace di evocare gli spiriti di Miles Davis, James Brown, Marvin Gaye e Jimi Hendrix per tradurli in un sound nuovo e classico insieme, acceso di lascivia, desiderio e libertà sessuale finalmente inclassificabile. Polistrumentista inafferrabile dall’ego pari al talento, chitarrista spericolato e cantante dotato di un’estensione fuori dal comune, il Prince degli Ottanta condensa funk squassante, sensualissimo soul digitale, psichedelia colorata come quella della banda del Sergente Pepe, easy listening per le radio, ballate da strapparsi i vestiti e perfino una peculiarissima versione dell’hard rock allora imperante.

Ne sono testimonianza l’enciclopedico doppio 1999, Purple Rain (la title-track è uno showcase che fa impallidire i guitar hero più esibizionisti), Parade (con l’immarcescibile singolo Kiss, suo vertice pop). Termine di questo percorso il cui unico limite è il cielo, Sign O’ The Times è incontenibile nei singoli (il brano che gli dà il titolo, I Could Never Take The Place Of Your Man, If I Was Your Girlfriend), scuote palazzi dalle fondamenta (Play In The Sunshine, Housequake, Hot Thing), si sfrega di piacere su lenti immorali (Slow Love, Adore).

Immagina, ipersessualizza, scrive e suona quasi tutto il ventottenne Prince Rogers Nelson, che s’inventa perfino l’alter ego Camille per le impennate vocali più acute – le registra direttamente nella control room, chiedendo ai tecnici di essere lasciato solo nello studio. Una deflagrazione nucleare, una coda di cometa ancora oggi visibile: solo i più grandi sapranno seguirla.

1. MINUTEMEN – DOUBLE NICKELS ON THE DIME (SST, 1984)

Quella che sta in cima a questa classifica è prima di tutto la storia di un’amicizia. Un’amicizia da cui parte tutto: dritti da San Pedro – cittadina proletaria della California, trenta miglia e qualche anno luce da Hollywood – Mike Watt e D. Boon si incontrano all’inizio degli anni ‘70 e subito si trovano a meraviglia, entrambi “nerd fatti e finiti” appassionati di giochi da tavolo, storia e politica. Basta poco perché la madre del paffuto Boon, preoccupata dal quartiere difficile in cui vivono, li convinca a mettere in piedi una band rock, sebbene Watt non abbia idea di come suonare un basso.

Come tutti a San Pedro, iniziano suonando i classici hard rock e non immaginano nemmeno di poter provare a scrivere canzoni proprie, in un’epoca – i primi settanta – tra le più terribili che il rock ricordi: fino all’arrivo del punk, che travolge loro e tutti gli altri dropout del posto. Trovano il coraggio di proporre a George Hurley – un tipo popolare, ex surfista e pugile – di unirsi a loro come batterista e in breve formano i Minutemen. Il nome è preso da un gruppo reazionario degli anni Sessanta, la musica che iniziano a creare è ispirata alla lezione di Captain Beefheart e del post-punk artsy di gente come Wire e Pop Group, con brani brevissimi e privi di limiti stilistici.

Funk, folk, hardcore, rock, noise, country: tutto e il suo contrario. Le chitarre secche di Boon, il basso pizzicato di Watt e la batteria virtuosa di Hurley costruiscono degli irriverenti meccanismi a incastro, in cui tantissimo è stipato in uno spazio minuscolo, al massimo un paio di minuti. Provano in casa e i vicini non capiscono cosa siano quelle contrazioni nervose al piano di sopra: jamming econo, lo definiscono in un gergo tutto loro.

Un paio di album, altrettanti EP, e poi è la volta di Double Nickels On The Dime (1984). Nato come una sfida interna alla scena alternativa – è lo stesso anno di Zen Arcade – il doppio conta quarantacinque pezzi dai ritornelli contagiosi (Viet Nam, Political Song For Michael Jackson To Sing, Corona, This Ain’t No Picnic), che volgono lo sguardo in ogni direzione e di tanto in tanto si prendono piccole pause (l’acustica Cohesion); in mezzo si nasconde History Lesson, Pt. 2, la più bella dichiarazione di fede mai ascoltata in una canzone: “our band could be your life”, la nostra band potrebbe essere la vostra vita. In quei due minuti e poco di dolce melodia ci sono tutta la storia di un rapporto incrollabile e il senso di una musica con la voglia e la forza di cambiare la vita dei pochi fortunati in ascolto.

Un manifesto, insomma, per cui parla già l’ironico concept della foto di copertina, con gli occhi sorridenti di Mike Watt che guardano dallo specchietto retrovisore della sua Volkswagen, mentre il tachimetro segna esattamente 55 miglia orarie. Quell’anno, il tamarrissimo Sammy Hagar entra in classifica con la hit Can’t Drive 55, canzonetta in cui dà sfogo al proprio animo “ribelle” affermando di non riuscire a guidare entro i limiti di velocità imposti dalla legge. I Minutemen gli rispondono a tono dal loro piccolo mondo, guidando proprio a 55: la ribellione di Watt, Boon e Hurley non sta nell’esibizione di testosterone al volante, ma negli spigoli di una musica eccitante e imprevedibile.

È un trionfo artistico working class, davvero uno degli album più originali mai realizzati, e i Minutemen sono eroi della scena alternativa americana, qualcosa che nasce e cresce in un decennio in cui le comunità, vivaddio, non sono ancora community e le reti sociali richiedono rischi e contatti veri, non applicazioni per smartphone.

Ma per loro non ci sarà molto altro tempo: la notte del 22 dicembre 1985, il furgone guidato dalla fidanzata di Boon esce di strada e il ragazzo – addormentato sul sedile posteriore per via della febbre – muore sul colpo; viene seppellito nel Green Hills Memorial Park di San Pedro, proprio dall’altra parte della strada in cui lui e Watt erano cresciuti. Ancora oggi Watt lo ricorda ogni giorno con le lacrime agli occhi, mentre guida un furgone carico di strumenti in direzione del prossimo piccolo palco, pronto a sporcarsi le mani per un’idea di musica che somiglia a un’esistenza vissuta pienamente.

Double Nickels On The Dime, allora, sta in cima a questa classifica non solo per ragioni storiche o gusto personale: è anche un invito a non aver paura di esprimersi per quello che si è, scegliendo di non adeguarsi alla triste norma. A trovare sempre un senso e uno scopo, per quanto piccoli.

“Non siamo qua per diventare la più grande band del mondo; siamo qua per fare dei piccoli concerti, pubblicare piccoli giornali, mettere su una piccola etichetta. Abbiamo tenuto le cose a una dimensione per cui queste cose potevano essere realizzate. E in più ci siamo tenuti i nostri lavori, ci siamo pagati l’affitto, abbiamo tirato avanti. Spero solo che qualcuno legga di noi e veda che non eravamo prefabbricati. Spero che capisca che eravamo solo tre ragazzi da San Pedro, e che forse potrebbe fare anche lui le stesse cose, con le sue forze.” (Mike Watt)

credo di aver letto la recensione di double nickels con lo stesso battito del cuore con cui l’hai scritta. grazie.

Grazie a te per aver letto! Credo non ci sia altro modo di parlare di quella band e di quel disco, se non con il cuore in gola: per la dedizione e l’amicizia, la scelta indipendente e l’appartenenza a una comunità, la curiosità e l’atmosfera da “lavori in corso”. Soprattutto, all’ascolto, ci percepisco distintamente un’esperienza e una pratica di vita che si fanno senso. Forse è per questo che ascoltarlo mi fa stare così bene =)