Tool, Fear Inoculum. L’ultima battaglia del vecchio guerriero

Fear Inoculum dei Tool è davvero un buonissimo album.

Così, diretto. Per rispondere al guanto di sfida lanciato da Francesco Pandini in altra sede.

Quinto album in studio della band, se escludiamo l’EP Opiate e l’ormai introvabile Salival, è finalmente stato rilasciato a ben 13 anni di distanza dal precedente 10.000 days. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata in abbondanza: progetti paralleli anche extra-musicali, per non parlare di fumose questioni legali, figli, matrimoni e chi più ne ha, più ne metta.

Nel 2006 i Tool erano all’apice della loro carriera: dopo due dischi epocali come Ænima e Lateralus (anche quest’ultimo discusso poco tempo fa sulle pagine di SALT editions), è arrivato 10.000 Days, album della consacrazione mediatica ed economica, nonostante non fosse a livello dei due precedenti, a parere di chi scrive. Poi tour e dichiarazioni. E ancora tour e dichiarazioni. Poi solo dichiarazioni, figurarsi. Quindi è arrivata l’era dei social e l’ironia in formato meme sul fantomatico nuovo album della band ha raggiunto i livelli di quella che ha colpito Chinese Democracy dei Guns ‘n Roses.

Tutto questo preambolo per identificare il più grosso problema di Fear Inoculum.

Le aspettative.

Partiamo dalle mie, in quanto autore dell’articolo. Prima ancora che uscisse 10.000 Days, ero convinto che i Tool avrebbero preso una strada progressivamente più melodica e atmosferica che in passato, sulla falsariga di pezzi come Disposition e Reflection da Lateralus. Se quanto detto non si è realizzato nel 2006, oggi questo album parte proprio in questo modo.

La title-track, rilasciata in anteprima come “singolo”, parte in sordina, soprattutto se paragonata a opener come Stinkfist e The Grudge, con le ormai immancabili tabla di Carey a reggere un gioco di volumi tra la chitarra di Jones ed il basso di Chancellor, prima che quest’ultimo, con un riff rotondo e denso di delay, dia il la all’entrata in scena della voce.

Il resto del pezzo, che è forse quello che provoca la maggior sensazione di “more of the same” di tutto l’album, evolve infatti nello stile della band in un climax che esplode nel finale, seppur con meno potenza di quanto ci si potesse aspettare.

Una delle prime cose che salta all’orecchio è lo stile vocale ben diverso da quello che caratterizzava la band in passato. La voce, da rabbiosa quale era in pezzi come Ticks and Leeches o Third Eye, è diventata più fluida e sussurrata. La nuova strada, figlia dei territori esplorati vocalmente nel progetto parallelo del cantante Puscifer, è inevitabilmente legata anche all’età e all’usura vocale di Keenan, che, anche dal vivo, fatica sensibilmente sul vecchio materiale. Ma questo non è necessariamente un problema, visto che le linee vocali non scontate ben si amalgamano con quanto suonato, come accade nella successiva Pneuma.

Il pezzo, probabilmente il migliore del lotto, è soffuso nell’incedere delle poliritmie generate dalla chitarra e dal basso, periodicamente scosse dai fill di batteria in stile John Bonham di Carey, mai banale. Il ritornello, in cui si ripercorrono territori lirici esistenzialisti già esplorati in passato, si stampa in testa, con Keenan a ricordarci che non siamo altro che “one spark beyond this flesh” (una scintilla al di là di questa carne N.d.R.). Non penso ci sia da sorprendersi se talvolta ci si ritrova dal nulla con l’andatura cadenzata del pezzo che riecheggia in testa.

Invincible e Descending sono invece i pezzi più corposi del disco. Già presentati dal vivo, non sono certo di facile assimilazione a primo impatto: canzoni lunghe, con un notevole minutaggio strumentale e la voce sempre relativamente defilata. Qui risalta un’altra caratteristica del disco, ovvero il protagonismo delle chitarre di Adam Jones.

In passato i Tool hanno avuto un approccio strettamente ritmico piuttosto che melodico in senso ampio, lasciando quest’ambito alla voce che aveva anche spesso il compito di dare aria all’apice dei climax dei vari pezzi. A questo giro, invece, è la chitarra a prendere le redini della situazione. Per quanto riguarda il riffing, il nostro non sorprende in quanto a novità stilistiche, risultando a tratti un po’ troppo autocitazionista: basti pensare a quanto riutilizza in tutto questo nuovo disco della strana tecnica di pull-off introdotta con Jambi di 10.000 days (per i curiosi, è spiegata qui).

In compenso nel 2019 Adam Jones ha scoperto il mondo degli assoli.

Ok, non stiamo parlando di Paul Gilbert, ma tecnicamente la crescita è evidente e il prodotto di questo lavoro coadiuva e sostituisce bene la voce nel lavoro melodico, come testimoniato nella lunga coda strumentale finale di Descending, strumentalmente il pezzo forse più interessante, o nel lunghissimo solo di 7empest. Quest’ultima è poi l’outsider del disco: quasi 16 minuti di aggressività che fa quasi ripensare ai vecchi tempi, nonostante non rimandi eccessivamente a nulla del vecchio materiale. Ancora una volta protagonista Jones che, dopo un’intro che tributa l’amore del nostro verso i King Crimson di Discipline (ascoltare Frame by Frame per credere), macina riff su riff e assoli, mentre Danny Carey violenta le pelli senza sosta e pure Keenan sembra tornare a graffiare.

In mezzo, sparsi per il disco, tre riempitivi disponibili nella sola edizione digitale del disco (Litanie contre la Peur, Legion inoculant e Mockingbeat) e l’esperimento elettronico-percussivo Chocolate Chip Trip, interessante ma forse fuori contesto. Unico neo del disco è Culling voices, evocativa nella sua prima metà atmosferica ma piuttosto fiacca quando guadagna in aggressività, risultando alla fine un misto di out-take degli A Perfect Circle, salvato più che altro dalle linee vocali di Keenan.

Alla fine arriviamo a circa 80 minuti di materiale, con troppa carne al fuoco per liquidare il disco dopo un primo approccio.

Fear inoculum porta a sensazioni contrastanti: ad un primo ascolto sono inevitabili le sensazioni di già sentito. Alzi la mano chi non ha pensato che l’intro di basso in Descending dovesse portare ad una nuova versione di Wings for Marie, prima che entrasse la chitarra a cambiare il mood del pezzo. D’altro canto è lo stesso Chancellor a dichiarare che in quest’album è stato ripescato e riarrangiato materiale risalente finanche agli anni ’90. Dall’altro lato non manca sorpresa per novità, vocali e chitarristiche in primis, che hanno già scatenato discussioni tra i fan della prima ora, oltre che per il maggior utilizzo di sintetizzatori.

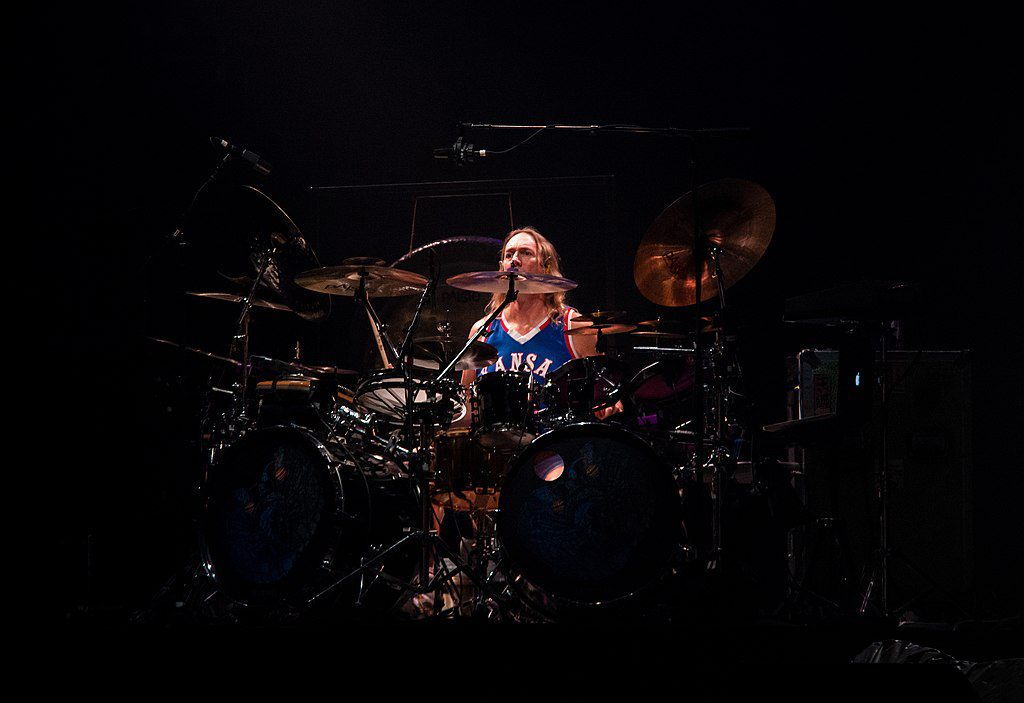

La produzione, che rimanda più a Lateralus, ha come risultato un suono meno “grosso” che in passato, ma che non sempre risulta ben bilanciato: le chitarre sono meno imponenti che in 10.000 Days, ma talvolta di volume troppo elevato, mettendo in ombra la voce, ma soprattutto l’enorme lavoro ritmico di Chancellor al basso. Danny Carey, il vero motore della band, merita un discorso a parte, perché lui non si sente mai abbastanza.

Andando avanti con gli ascolti, comunque, i pezzi girano bene. Crescono lenti, ma costanti e non ci si rende neanche conto dei minutaggi importanti. Gli stilemi tipici della band ci sono tutti: le chitarre sabbathiane o crimsoniane a seconda dei momenti, ritmi e poliritmi conturbanti, la passione per la numerologia, con il numero 7 protagonista al numeratore di molte misure di questo disco. Anche i testi, criptici come sempre al punto giusto, fanno sentire a casa: dalla già citata metafisica Pneuma a pezzi più introspettivi e di messa in discussione come Invincible, le possibili chiavi di lettura non mancano.

L’artwork merita un commento a parte.

Ancora una volta curato da Alex Grey e Adam Jones, non si limita al classico concetto di “copertina”, che è piuttosto minimale. In questo senso, ha fatto discutere la scelta di pubblicare l’album solo in formato digitale ed in edizione fisica “speciale”, con all’interno libretto e minischermo video con tanto di mini-speaker. La qualità non la posso ancora commentare, poiché la mia copia dista ancora 800 km da me, ma concettualmente un’operazione simile mi sembra sottolineare una certa coerenza verso il proprio lavoro e la sua identità, disinteressandosi, almeno in parte, di certe dinamiche di mercato.

Il tutto ha portato a costi esorbitanti di questa edizione fuori dagli States, pare motivata dalle batterie al litio dello schermo (!) che, in quanto materiale pericoloso da esportare, aumenta vertiginosamente i costi per noi. Resta ancora da capire il valore effettivo di questo particolare formato.

E torniamo quindi alle annose aspettative, per me non tradite, di nuovo album onesto e di un ulteriore prosecuzione del percorso musicale iniziato nel 1990: Fear Inoculum è pienamente un album dei Tool, che non raggiunge alcune vette del passato, ma che rappresenta un ulteriore passo ben dotato di identità nella discografia della band, con qualche momento di stanchezza, ma con dei picchi qualitativi che fanno commuovere, dopo tredici anni di ruggine e silenzio.

Non c’è la tensione. O almeno non c’è quella tensione rabbiosa del passato, perché adesso i nostri vanno per i sessanta e quella rabbia semplicemente non c’è più. È fisiologico ed inevitabile. Questo inficia la qualità del lavoro? Non necessariamente. Ma ancora una volta, dipende da ciò che l’ascoltatore vuole dalla musica dei Tool.

Solo, liquidare superficialmente questo disco perché apparentemente troppo simile ai lavori precedenti, potrebbe essere un errore perché, nel bene o nel male, la banalità qui non è di casa.

Artista | Tool

Titolo | Fear Inoculum

Etichetta | Tool Dissectional, RCA

Durata | 86′

Recensione equilibrata come poche. Sui Tool spesso c’è un hype esagerata che non consente una valutazione serena del loro lavoro. E poi finalmente questa recensione fa notare una cosa fondamentale: la volontà del terzetto di esplorare lo stilema fortemente progressive che era emerso nel trittico finale di Lateralus. Lì c’è la radice di questo nuovo lavoro, più strumentale e raffinato. Perciò ci sta che questo disco possa non piacere molto ai fan dell’alt-metal e invece essere apprezzato da chi ama certo progressive con richiami precisi ai King Crimson.

Ciao Andrea, sono Marco, l’autore della recensione.

Innanzitutto grazie per il commento, che ovviamente condivido, la chiave di lettura è similare. Per me l’hype era alto e non ti nascondo che le prime impressioni siano state modeste, proprio per questo ho preferito darmi tempo e arrivare ad ascoltarlo scevro di aspettative, come il disco merita. A questo punto sono solo già curioso di ascoltare di già nuovo materiale…ammesso che arrivino a pubblicarlo!

Non so ovviamente se storicamente hai ascoltato ogni evoluzione dei tool. Onestamente dopo 10 ascolti credo che chiunque abbia visto e sentito ogni album dei tool ti potra’ assolutamente dire che questo eccetto lateralus che rimane il masterpiece forse è quello che si avvicina di piu’ .

Sono molto scettico poi sul fatto che consideri culling voices una traccia sottotono. Musicalmente parlando ha una sonorita’ pazzesca ed è uno dei pezzi migliori dell’album.

Detto cio’ spero che dopo diversi ascolti tu abbia apprezzato di piu’ ogni traccia.

Ti confermo di aver ascoltato tutto il materiale possibile dei Tool da quando li ho scoperti, ovvero da 15-16 anni almeno. Per altro, in questo periodo sto riascoltando parecchio quest’album e, al momento, rimane dietro Lateralus, ma in quanto a valore (quindi non riguardo questioni stilistiche) è appena sotto Ænima, ma sopra 10.000 days. Culling voices è effettivamente cresciuta, ma per me rimane un gradino sotto pezzi come Pneuma e Invincible. Non penso sia, per altro, questione di conoscenza della discografia della band alla base della valutazione di questo pezzo (così come degli altri), quanto più questione di affinità rispetto ai diversi mood che permeano i pezzi dell’ultimo album. In questo senso, c’è una bella differenza tra Culling Voices e Pneuma, come tra Culling Voices e 7empest (che nel frattempo è calata). Prima o poi sarò in mood da Culling voices probabilmente. Ci tengo solo a sottolineare che per i pezzi di Fear inoculum faccio comunque distinzione tra l’ottimo e il poco meno che eccellente, a mio avviso.