Senza mai arrivare in cima | Attraversare il Dolpo con Paolo Cognetti

Tanti schizzi disegnati a mano e una storia di viaggio. Questo è “Senza mai arrivare in cima, viaggio in Himalaya” di Paolo Cognetti, un libricino che per due ore ti prende con sé, ti porta nel Dolpo nepalese e poi ti abbandona sul tuo letto a immaginare una terra mai vista, con la solita dannata voglia di essere in montagna.

Dire che gli ultimi due libri di Paolo abbiano rappresentato e fomentato il sogno di un ritorno alle montagne per “giovani col Vecchio dell’Alpe dentro” come me è quasi riduttivo. Paolo ha incarnato non solo l’amore per le Alpi ma ha raccontato la fatica di stare soli pur volendosi allontanare dal mondo, la paura del bosco di notte e il sentirsi persi dopo ore di cammino senza incontrare altri esseri umani.

Paolo ha cantato la propria dichiarazione d’amore per l’abete rosso, il pino silvestre, il larice e il pino cembro e grazie a lui abbiamo imparato a distinguerli, in ogni pagina abbiamo sognato di sistemare una baita e le sue parole ci hanno insegnato ad amare i boschi e i montanari più che le vette e gli alpinisti.

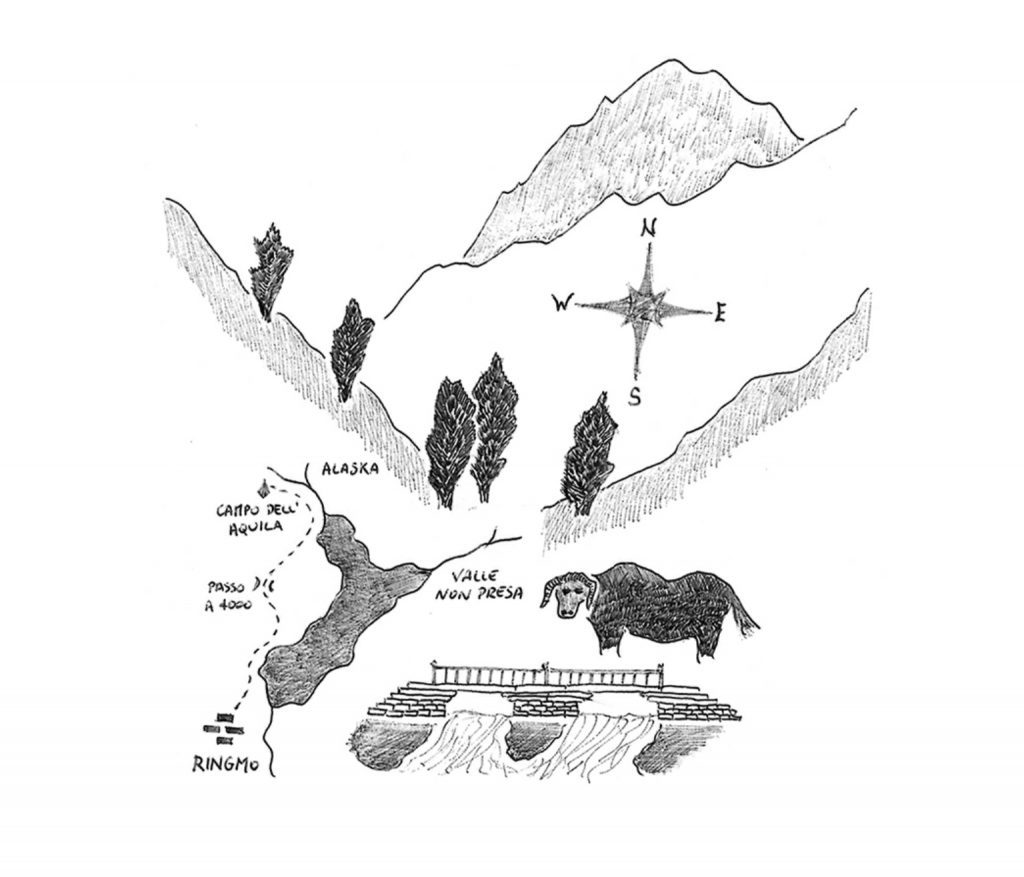

Quando un anno fa, dal suo blog, Cognetti ha iniziato a raccontare del suo viaggio nel Dolpo sapevamo che ci avrebbe richiesto un nuovo e maggiore sforzo di fantasia per arrivare molto più lontano, fino al Nepal, un “piccolo Tibet che sopravvive all’ombra di quello grande e ormai perduto”, e che a guidarci sarebbero stati i suoi occhi e le sue mappe appuntate su un taccuino.

Oggi, con il libro tra le mani, basta uno sguardo al titolo per capire che l’Himalaya di Paolo non è quello delle grandi imprese alpinistiche, degli eroici 8000 dei film che tutti, da bambini, abbiamo immaginato almeno una volta di scalare:

“allora sognavo di diventare un alpinista, leggevo Messner e Bonatti come fossero Stevenson e Verne, e il Tibet e il Nepal erano regni segreti, isole del tesoro.”

il Dolpo di Paolo è piuttosto un mondo di altopiani e passi, attraversati in eterno conflitto con i crampi e la nausea del mal di altitudine, già raccontata ne “Le otto montagne”.

“Senza mai arrivare in cima” parla di terre deserte e lunghi cammini con vecchi e nuovi amici, in luoghi aspri e villaggi popolati da monaci e bambini. È un universo di donne bellissime e sfuggenti, che appaiono all’improvviso, colte nel gesto di preparare il tè, offrire una birra o portare le pecore al pascolo.

È anche un mondo dominato dagli animali: il cane Kanjiroba, le pecore azzurre dell’Himalaya, gli yak, le aquile, i grifoni e soprattutto il leopardo delle nevi, il misterioso animale protagonista del libro di Peter Mathiessen, che accompagna Paolo in tutto il viaggio da Juphal a Kagbeni.

C’è un’attenzione per le piante, per i ruscelli, per i colori che cambiano con il cambiare delle vallate, c’è un’immersione in una cultura e una spiritualità ispirate dai templi, dai monaci e dalla sacralità della natura stessa e dei suoi monti incantati.

C’è infine un occhio sempre attento a una mal sopportata frontiera, che aleggia sui paesaggi sconfinati e emerge nei racconti della gente nei villaggi:

“In un emporio comperai una stoffa a strisce orizzontali blu, gialle, rosse, bianche e amaranto, e me la legai allo zaino. Lo feci senza una ragione, sarà stato il mio modo di manifestare l’insofferenza verso le frontiere. Un mio maestro diceva che in montagna sono particolarmente odiose, perché da una parte e dall’altra dello spartiacque si coltiva lo stesso grano, si pascolano le stesse bestie, si hanno da sempre gli stessi usi, e se c’è una frontiera è piuttosto tra montagna e città, non tra montagna e montagna.”

Arrivati all’ultima pagina sembra inevitabile cercare la parola Dolpo e sfogliare una galleria di immagini alla ricerca di una qualche familiarità con paesaggi noti, come se trovare una somiglianza fosse necessario per restituire solennità anche a quelle montagne che ognuno di noi sente e chiama “casa”. Il gioco è semplice, le “terre alte” sono legate da un filo invisibile e ognuno può vedere in quelle foto, come nelle parole di Paolo, i propri sentieri, la propria montagna di cristallo e il proprio leopardo delle nevi.

Ciò che resta, oltre ad uno sconfinato desiderio di esplorare luoghi così remoti e sacri, è la riflessione sulla montagna come luogo in cui vivere e in cui costruire esperienze, più che una rassegna di cime su cui arrivare.

Intervistato per il numero di dicembre di Montagne360 sul festival “il richiamo della foresta” che organizza da due anni a Brusson con l’associazione gli Urogalli, Paolo dice:

“La montagna è percepita da decenni come luogo della pace, del silenzio, del riposo, del mangiar bene, del viver sano, una specie di grande casa di cura per cittadini stanchi e intossicati. (…) A me fa un po’ rabbia quest’idea. Sarà che in montagna sono andato a viverci, non solo a riposarmi, e sento terribilmente la mancanza del tessuto culturale e sociale in cui mi sono formato vivendo in città. Provo a fare il mio per costruirlo lì dove abito”