Radiohead | L’ultima rivoluzione possibile

EVERYTHING IN ITS RIGHT PLACE

“Il brivido del futuro è diverso dall’adrenalina dell’incontro con la vera originalità. È una sensazione elettrica ma impersonale provocata da forme nuove, non facce nuove; è uno sballo molto più puro e forte. È quella scossa paurosa-euforica che la migliore fantascienza sa darti: la vertigine dell’illimitatezza. Il futuro, secondo me, deve ancora arrivare” (Simon Reynolds, Retromania, Minimum Fax, 2017)

Aveva l’aspetto del futuro, quel suono che bussò alla porta della mia comfort zone una mattina d’inizio ottobre 2000, entrò senza troppi convenevoli e proiettò sulle sue pareti ombre lunghe, inquiete, indelebili.

Ricordo me e Lucia raggianti e ansiosi, tra una lezione e l’altra del quarto anno di liceo: andavo per i diciassette ed era gioia vera – per me, come per chiunque – esibire la copia nuova di zecca dell’ultimo lavoro di una band che allora mi faceva girare la testa. Warning dei Green Day era, per i miei standard, qualcosa di decisamente inconsueto: non la botta elettrica punk-pop che m’aspettavo, quanto piuttosto una specie di incontro tra Davies, Strummer/Jones e Dylan che allora non mi aveva fatto sussultare e che, più passano gli anni, più mi pare la loro cosa migliore – ma c’è l’imbarazzo della scelta, nella discografia di Billie Joe Armstrong che va da Kerplunk fino ad American Idiot.

Quando sei ragazzino, però, c’è spazio solo per guerre ed epifanie; e di certo, all’incrocio tra vecchio e nuovo secolo, non ti potevi limitare a dire che l’album di uno dei tuoi gruppi del cuore fosse carino: doveva farti scoppiare il cuore, cambiarti la vita, rovinare quella dei normie. Warning non lo faceva, e io sentivo il sudore appiccicarsi alla schiena mentre mi fingevo esaltato, nella speranza che nessuno mi sbugiardasse, mi sfottesse, svelasse l’inganno che ero.

E Lucia, di contro, sembrava così sicura di quel che provava, così sicura che quasi m’infastidiva – glielo riesco a dire solo ora che son passati quattro lustri. Nel suo lettore girava quel Kid A di cui, in un’epoca in cui esistevano ancora pomeriggi vuoti, avevo letto meraviglie sulle riviste di settore che l’avevano svelato in anteprima. Del quarto dei Radiohead si parlava come di una rivoluzione, di un album ostico e meraviglioso, denso di messaggi cifrati che potevano raggiungere solo chi sapesse sintonizzarsi su frequenze aliene.

Per parte mia, avevo già deciso: quella non sarebbe stata la mia musica, visto che ne parlavano così bene cerchie di eletti da cui mi sentivo escluso; li immaginavo ridere della mia goffaggine appena voltate le spalle, e quella sarebbe stata la mia vendetta. Senza troppi sforzi, a dire la verità: Lucia ci aveva provato, a farmi piacere Thom Yorke, ma ai tempi c’era qualcosa che mi respingeva perfino nelle architetture pop di The Bends o Ok Computer – che, oggi che il cinismo è un default, mi sembrano ancora straordinari salti nell’ignoto.

Mi disse “ascolta”, Lucia, e mi passò le cuffie. Non so a cosa fossi pronto, forse solo a un’elettricità minimamente screanzata; di certo non ero pronto a un’elettronica immateriale, ossessiva, con una voce che somigliava a una lattina accartocciata da una mano nervosa, a un insetto che cerchi invano di rimettersi sulle zampe.

Buffo che niente, in Everything In Its Right Place, mi paresse al posto giusto, nemmeno le parole che riuscivo a intuire: il dubbio di Yorke – due colori nella sua testa, il terrore di non capire più la lingua degli altri – era il mio. Tolsi le cuffie, sorrisi alla mia migliore amica e derubricai quei pochi secondi a roba da fighetti pretenziosi e senza chitarre per cui non avevo proprio tempo; non lo sapevo: la prima volta che avevo ascoltato il futuro sarebbe stata pure l’ultima.

A HANDSHAKE OF CARBON MONOXIDE

“Intanto, una seconda voce, più flebile, contesta: “the dust and the screaming, the yuppies networking, the panic, the vomit, the panic, the vomit”. È una cosa terribilmente drammatica? Sicuro. Ma se vi siete mai guardati attorno in un bar – o in metropolitana, o in una caffetteria – e avete visto una dozzina di esseri senzienti concentrati sul proprio device, intenti a evitare interazioni imbarazzanti per un’esperienza digitale mediata e quantificabile, e avete quindi provato un terrore profondo, allora forse avete sperimentato qualcosa di quello che la voce di Yorke sta facendo qui: frazionarsi, dissociarsi, impazzire” (Amanda Petrusich, The whispered warnings of Radiohead’s OK Computer have come true, The New Yorker, 2017)

Che Kid A sia il punto in cui la parabola evolutiva dei Radiohead tocca il proprio apice – in termini di composizione, sound, capacità descrittiva e predittiva – sembra un fatto contestabile da pochi. Thom Yorke (voce, chitarra), Jonny Greenwood (chitarra e qualunque altra cosa), Ed O’Brien (chitarra), Colin Greenwood (basso) e Phil Selway (batteria) – insieme dai tempi degli On A Friday, 1985 – ci arrivano dopo tre lavori diversamente epocali.

Pablo Honey (1993) è il debutto, un rock acerbo e splenetico quanto Smiths e U2, basato sull’assalto di tre chitarre e sul canto a pieni polmoni di Yorke: ancora molto Bono, nella sua epica, ma già qualcosa di inquieto si agita in testi mormorati a mezza bocca e poi subito dopo urlati come a strapparseli dal petto (You, Stop Whispering). Dentro, però, c’è il teenage angst di Creep, inno involontario che la band cercherà di sabotare in ogni modo – fin dall’incisione: Greenwood cava dalla sei-corde un’esplosione violentissima, pur di infastidirlo – e che rimane uno dei brani era-defining del dopo-Nevermind.

The Bends (1995) abbraccia in pieno quelle ombre, sebbene la lucentezza del suono sia quella di una primavera nineties passata su MTV – molte chitarre, molto Blur vs Oasis, molta Cool Britannia.

In quelle dodici tracce in cui il gusto per il ritornello corale brit si schianta rumorosamente contro il muro dell’alternative americano – Pixies su tutti, nelle dissonanze chitarristiche quanto nel metallo di un basso plettrato – la maturazione rispetto a soli due anni prima è impressionante, a partire dalla qualità dei pezzi: High And Dry e Fake Plastic Trees sono il modello per Coldplay e mille altri nomi di poco successivi; Just e My Iron Lung due showcase per le abilità da noisemaker di Greenwood; Black Star e Sulk colonne sonore perfette per il disagio adolescente, accessibilità adatta a elevare una qualunque serie TV d’epoca. Ma sarebbe poco, fossero solo canzoni.

Prendete l’artwork, il primo realizzato con Stanley Donwood: la copertina è l’immagine di un manichino per la rianimazione cardiopolmonare fotografato in uno schermo (“l’espressione facciale di un androide che scopre per la prima volta estasi e agonia, contemporaneamente”); dietro, una foto patinata della band – Yorke chitarra alla mano che posa come un improbabile sex symbol, l’occhio sinistro semichiuso ben nascosto; dentro, fra liriche in cut-up da test di Voigt-Kampff, schizzi di strane forme di vita stilizzate, di bocche spalancate in cerca d’aria, di uccelli azzannati da tagliole.

Prendete la ritmica suonata a mano eppure apparentemente campionata di Planet Telex oppure, proprio in chiusura, la sofferenza slo-mo di Street Spirit, arpeggio in bianco-e-nero che ferma il tempo e costringe a guardare in faccia l’incubo di una modernità lacerata, de-umanizzata – “this machine will / will not communicate / these thoughts and the strain I am under / be a world child, form a circle / before we all go under”: OK Computer (1997) è in realtà quasi tutto qui.

Nato come naturale sviluppo del predecessore ma anche da un totale rifiuto di ripetersi, OK Computer è una pietra miliare riconosciuta come tale sin dalla pubblicazione che amplia a dismisura lo spettro delle influenze della band. Se prima si potevano intuire consonanze insolite con nomi distanti dalla tradizione pop-rock, queste dodici tracce le esplodono – il groove di DJ Shadow e dei Can (Airbag) o le orchestrazioni scostanti della Trenodia per le vittime di Hiroshima di Krzysztof Penderecki (Climbing Up The Walls).

Ogni scelta del quintetto in OK Computer va nella direzione della complessità, della stratificazione, della sfida: Paranoid Android è un non-singolo di sei minuti in tre parti, accompagnato da un videoclip animato in cui il protagonista si sega braccia e gambe e si butta da un ponte; Karma Police e No Surprises, meravigliosi million-seller, costruiscono crescendo intorno a melodie invincibili ma rassicuranti solo in superficie: l’acqua, tutt’intorno, sale; Exit Music (For A Film) è una straziante ballata folk per il cyberspazio che corre sui titoli di coda di Romeo + Juliet di Baz Luhrmann.

Se si ripensa allo scintillio dei Novanta e lo si confronta al grigiore di oggi, si può pensare a quello come all’ultimo decennio veramente edonista: dopotutto, lo smarrimento della Generazione X sembrava nascondere problemi da primo mondo, gente che non aveva il diritto di opporsi a uno status quo confortevole secondo ogni parametro statistico e nemmeno possedeva gli strumenti per spiegare le ragioni di un malessere Cobain-like tanto vago quanto inevitabile – quello che spinge i personaggi di Just a sdraiarsi in mezzo alla strada, impotenti di fronte a una verità insostenibile.

Bene: OK Computer – in questo e solo in questo simile ai concept dei Pink Floyd di Roger Waters spesso tirati in ballo per raccontarlo – è uno studio di psicologia sociale che trova concetti e suoni per mettere in scena i brandelli di un’umanità sbrecciata, atomizzata dal capitalismo tech e, in ultima analisi, vinta. Prima che chiunque altro avesse il coraggio, il talento o anche solo la voglia necessari a prendere coscienza e trasformare in arte comprensibile alle masse il diluvio in arrivo, i Radiohead sfruttavano una voce computerizzata per descrivere l’uomo contemporaneo come “un maiale in gabbia sotto antibiotici”. Un collo di bottiglia, un piano inclinato da cui non si poteva tornare indietro.

WHO’S IN A BUNKER? WHO’S IN A BUNKER?

“I brand inondano la nostra vita digitale, generando spettacoli inquietanti di account social che discutono fra loro su Twitter scambiandosi con disinvoltura GIF di cultura pop e rispondendo in prima persona alle breaking news. Molti di loro hanno anche trasformato programmi aziendali di responsabilità sociale pre-esistenti in esibizioni di “wokeness”, per generare titoli d’impatto e scongiurare noia e scetticismo da parte nostra. Che sia una saponetta Dove che sfida il body fascism o Gillette che attacca la mascolinità tossica vendendo rasoi, i nostri soldi woke sono lì per essere presi” (Dan Hancox, No Logo at 20: have we lost the battle against the total branding of our lives?, The Guardian, 2019)

Come per tutte le opere capitali, non si può scindere Kid A dallo spirito del tempo in cui viene concepita: se si contestualizzano cronologicamente le registrazioni di quello che di nuovo sarebbe stato immediatamente identificato come uno spartiacque, non è difficile comprendere le origini dell’umor nero e pure sottilmente sarcastico sotteso al più grande capolavoro di Yorke e compagni. Entrano in studio a Parigi nel gennaio 1999, i Radiohead, e ancora una volta con l’intento di far saltare per aria certezze e rischio di stasi: via le chitarre, le armonie ampie e malinconiche; dentro l’elettronica, il ritmo, spigoli di una foggia del tutto diversa.

Non è certo la prima volta che succede, nella storia del pop-rock mainstream – la svolta afro dei Talking Heads di Remain In Light; Mark Hollis che spoglia i suoi Talk Talk e li lascia vestiti solo di nebbia post-rock; la nuda foga ritmica del quarto omonimo di Peter Gabriel. Farlo al tramonto del millennio, però, e a differenza dei seventies, non è la norma né una scommessa dall’esito scontato.

Quanti nomi ho imparato, da ragazzo, scorrendo le recensioni di Kid A; quanti me ne sono appuntati per raccogliere le molliche di pane lasciate dai cinque di Oxford. Improvvisamente nemmeno per loro le chitarre e la relativa mitologia sembravano contare più, sostituite in un batter di ciglia da un pantheon di nuovismi, diavolerie electro e accademia: Boards Of Canada e Aphex Twin, Olivier Messiaen e Bjork, Can e Tortoise, Charles Mingus e DJ Krush, i tool usati per distorcere all’inverosimile la voce di Thom (Pro Tools e ring modulator) e l’Onde Martenot di Jonny (un theremin riveduto e corretto, con una tastiera da 88 tasti per controllare più agilmente l’altezza dei suoni).

Ma riconoscere il valore di Kid A come porta verso nuovi mondi per un’intera generazione di ascoltatori curiosi e sommare questi rimandi al talento complessivo di una band che conta almeno quattro songwriter di vaglia non è sufficiente a comprenderne grandezza e importanza.

Visualizza questo post su Instagram

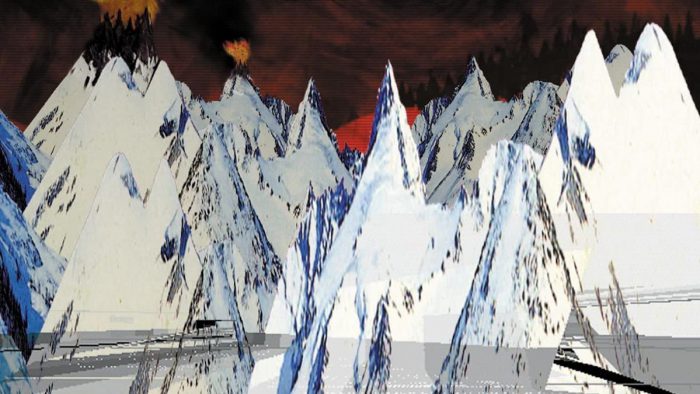

Il quarto disco dei Radiohead nasce nei giorni della guerra in Kosovo, penultimo dei conflitti che tra il 1991 e il 2001 illuminarono a giorno le notti dell’Adriatico. Centocinquantamila morti nel cortile di casa che non potevano lasciare l’Arte indifferente e che in questo caso riverberano sull’opera sin dal booklet, tanto che una delle immagini più note è proprio una rielaborazione di una fotografia vista su un giornale – Donwood la racconta così: “era solo un quadrato di neve. Ma in questo pezzo di neve si vedevano impronte, sigarette, olio per motori, sangue, ed era orribile. La neve era diventata una tela per mostrare da vicino la realtà della guerra”. Lo stesso senso di orrendo presagio aleggia sulle illustrazioni disturbate di montagne e altri paesaggi innevati: qualcosa che attenda di essere bombardato, ancor prima che sciolto dal riscaldamento globale.

Ma sono pure i giorni del movimento No Global – l’ultima grande contestazione sovranazionale anti-sistema che io ricordi in Occidente prima dei Fridays For Future – e degli scontri di Seattle in occasione della conferenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, tant’è che la band pensò per un certo periodo d’intitolare l’album No Logo, come il libro di Naomi Klein che di quelle proteste era miccia e manifesto. Pagine singolarmente premonitrici, quelle della Klein: il branding totale dell’esistenza sembra ora un desiderio che i singoli individui coltivino per sé, a ogni nuovo post su un profilo social scambiato per affermazione di rilevanza e che diventerà invece niente nel giro di ventiquattro ore.

Il risultato è esplosivo: mai si era sentita una band così visibile sposare una violenta disruption tecnologica a un umanesimo toccante, evidente anche quando i suoni somigliano a nevrosi in loop e i testi a mantra sconnessi, distaccati.

Interferenze radio e fiati free innervano il funk-jazz di The National Anthem – le istruzioni per i musicisti: suonare come se fossero bloccati nel traffico, qualcosa che ricorda la volta che George Clinton chiese a Eddie Hazel di improvvisare per Maggot Brain un assolo come se avesse appena saputo della morte della madre -, mentre immense anse orchestrali affogano il lamento acustico di Yorke in How To Disappear Completely – “una ballata di Scott Walker arrangiata da Penderecki”, dirà ancora Simon Reynolds.

La techno di Idioteque è poi un altro clash tra un falsetto disperato che annuncia l’arrivo di una nuova era glaciale (“we’re not scaremongering / this is really happening”) e la precisione autoptica del sample di un pezzo di computer music del 1973, laddove invece Optimistic – chitarristica, di un cinismo quasi cantabile (“you can try the best you can / the best you can is good enough”), ma senza la grandiosità di OK Computer – vuol essere una specie di amo lanciato a chi sia naufragato da queste parti attratto dalla vita precedente dei Radiohead.

Ma l’apertura già parla chiaro, doppietta di pezzi che brutalizzano le aspettative: Everything In Its Right Place è suadente, sì, ma sotto all’ondeggiare di una linea melodica minimale – da inverno inoltrato, scritta al piano ma poi registrata al sintetizzatore -, insiste un battito angoscioso, con la voce del leader processata ma ancora riconoscibile, sorta di minimo favore al pubblico che non si ripete nella title-track appena successiva, simulacro di elettronica-giocattolo che si accompagna a una vocalità ridotta dai filtri a un mugugno infantile, imbronciato, dolcissimo.

Di contro, e al polo opposto della fruibilità, la conclusiva Motion Picture Soundtrack mantiene esattamente ciò che promette, melodia d’organo onirica su cui Yorke arabesca solitario, discettando di vaghezze d’amore e perdita di senso fino all’ingresso di un’arpa salvifica; il controcanto lirico che sembra colorare lo sfondo del secondo chorus (“I think you’re crazy, maybe”) è invece solo un altro inserto di Onde Martenot, a dimostrazione di una delle tesi che questo album sostiene e dimostra in maniera più effettiva: che un suono acustico sia necessariamente più umano di uno elettronico.

ONCE AGAIN WE ARE HUNGRY FOR A LYNCHING

“Tutto questo ci sopravviverà, forse, sarà preservato in un record incontaminato e compresso, le nostre storie saranno rintracciabili a lungo, leggibili e visibili anche dopo la morte del temporaneo portatore umano, forse fino al raffreddamento universale da qualche parte potranno essere copiate, incollate e iscritte ancora e ancora nella coscienza cosmica, come ha cantato Gregor Strniša, il nostro poeta delle stelle oscure; oppure davvero è per disperazione che, incerti e superficiali, carichiamo fotografie e documenti su Facebook, con mani tremanti” (Dušan Šarotar, Panorama, Keller, 2021)

Riavvolgo il nastro, ora, saltando un inverno e una primavera per ritornare all’estate 2001: esce il seguito di Kid A, Amnesiac, che arriva dalle stesse session di registrazione ma i Radiohead sono già andati da tutt’altra parte. Non è una raccolta di pezzi di seconda fascia, chiarisco; piuttosto, un’altra sorpresa che prende corpo in canzoni meno lunari (Knives Out, Pyramid Song, You And Whose Army) alternate a sperimentazioni radicali (Like Spinning Plates, Dollars And Cents) e meravigliosi scarti laterali.

Stavolta mi faccio trovare pronto: i mesi precedenti li ho passati accendendomi d’invidia e ammirazione per chi aveva fatto subito proprie gli angoli impossibili di Kid A, trovando poesia e direzione dove io avevo rinvenuto solo macerie e caso. Torno a casa con la mia copia acquistata il giorno della pubblicazione, sull’onda emotiva dell’ennesima recensione entusiastica letta chissà dove, e alla fine – proprio alla fine – trovo la chiave: Life In A Glasshouse è un jazz da big band e, nel librarsi imprendibile della voce di Yorke sullo sfarfallare di trombe, tromboni e clarinetto, mi regala la catarsi che fino ad allora mi era stata sì spiegata ma era pur sempre la catarsi di qualcun altro.

Da lì non è più passato giorno che non abbia pensato ai Radiohead come alla band più grande di sempre; l’ultima, fra quelle nate al finire del Secolo Breve, cui abbia senso attribuire una centralità socio-culturale oltre che valutare in termini di pura qualità media dell’output artistico. Oggi che il contesto è collassato e ogni istanza è una sequenza di 0 e 1 che galleggia in un vuoto di senso, slegata da quelle che la precedono e la seguono, le nuove uscite dei Radiohead – sempre più diradate, com’è normale per un progetto ultratrentennale; quasi sempre rivelatorie, contro ogni pronostico – mi paiono boe cui aggrapparsi con fiducia.

Lo sono lo spontaneismo DIY di In Rainbows (2007), le durezze amelodiche del sottovalutato The King Of Limbs (2011), la scrittura classica ma istantaneamente riconoscibile di A Moon Shaped Pool (2016); lo sono le soundtrack orchestrali di Jonny Greenwood per Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, The Master, Phantom Thread); lo è l’elettronica iper-comunicativa dell’ultimo Thom Yorke (ANIMA, anche un cortometraggio che di questa icona mostra la tridimensionalità espressiva e l’attitudine istrionica).

Mi sono ritrovato a riascoltare Kid A proprio in queste settimane, per via della pubblicazione del triplo Kid A Mnesia, ristampa dei due album gemelli impreziosita da un terzo blocco di inediti e alternate take. Come a ogni giro sul piatto, la sua rivoluzione mi è sembrata l’ultima possibile, storicamente: nessuna raccolta di musica registrata tanto bella e conosciuta, dopo, è stata capace di risuonare nel proprio presente e al contempo riflettere sul futuro in modo altrettanto vitale – due nomi: Kendrick Lamar, classe 1987, lo ascolterò ancora fra molto tempo, ma To Pimp A Butterfly non ha con tutta probabilità molto da dirmi sul mondo in cui mi troverò a vivere; Billie Eilish, talentuosissima popstar planetaria nata nel 2001, non ha davvero bisogno di incidere album: semplicemente, quella non è la modalità espressiva della sua generazione.

Ora che viviamo nella realtà che Thom Yorke cantava vent’anni fa – crasi imprevista tra l’incubo cyberpunk di Matrix, la patina fasulla del Truman Show e un generico errore di sistema per cui, dopotutto, essere Truman ci sembra desiderabile – non è dato sapere che aspetto avrà il prossimo Kid A. Di certo, non sarà più un album musicale.