Lo Zen e l’arte del male di vivere del pendolare

Monday, tuesday is my weekend, cantano gli Strokes. SEH, COME NO. Siamo in piena estate, il cielo è azzurro, i raggi solari ti penetrano nel cranio e tu, mio (più o meno) giovane amico, devi andare a lavorare. Per carità, tutto molto bello: avere un lavoro al giorno d’oggi è una benedizione, sai com’è – c’è la crisi, si stava meglio quando si stava peggio, qui una volta era tutta campagna, e blablabla. Il problema non è il lavoro in sé: il problema è andare a lavorare, raggiungere il posto di lavoro, colmare la distanza fisica (e di lunedì anche emotiva) che intercorre tra te e la porta della tua destinazione. Sto parlando di quella malattia che colpisce gran parte della popolazione mondiale, più diffusa delle sopracciglia maschili depilate, della doccia solare, delle Hogan: la sindrome del pendolare.

Devi augurarti che la strada sia lunga. Kavafis, evidentemente, non ha mai preso un regionale alle sette del mattino per andare a lavoro. Con tutte le ore spese sui mezzi pubblici a riflettere sul senso della vita (o semplicemente passate a dirigere film mentali degni del miglior Aronofsky), magari una vita te la saresti potuta fare per davvero, ma pazienza. Le persone intorno a te sono una massa informe che cerca di occupare il tuo spazio e respirare la tua stessa aria, il controllore si aggira per i vagoni come un dissennatore potteriano stipendiato dalle Ferrovie dello Stato, e tentare di recuperare le ore di sonno perdute per sempre sul sedile di un treno è pura utopia.

L’unica cosa che puoi fare per arrivare al weekend è armarti di spirito zen, un paio di cuffie e della buona musica, a seconda del mood della giornata.

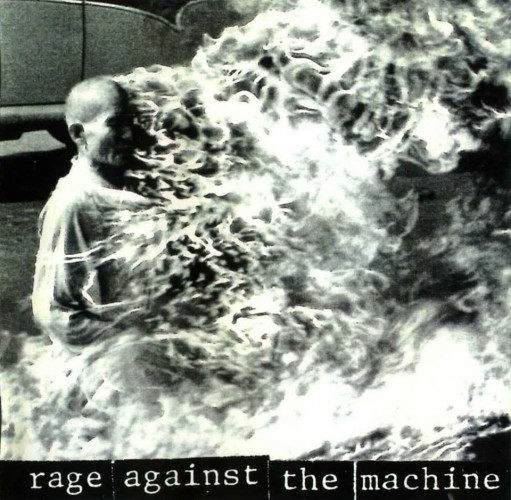

Niente giri di parole, il lunedì è una merda. Sei nella fase del rifiuto, hai un vaffanculo gigante tatuato in fronte, e nonostante questo, i vecchietti in pensione che vanno a fare la spesa alle otto del mattino si sentono in dovere di condividere la loro entusiasmante vita fatta di cantieri stradali e file in posta, noncuranti delle cuffie giganti con tanto di paraocchi acquistate con l’unico scopo di limitare allo stretto indispensabile l’interazione con il mondo esterno. E poi mi stanno ricrescendo i capelli, posso darmi all’headbanging (sì, lo so, non vi importa, ma ve lo dico lo stesso): canzone perfetta? Killing In the Name, Rage Against The Machine.

A distanza di 24 ore, la situazione subisce un leggerissimo upgrade. Sei ancora arrabbiato, certo, ma invece di urlare e prendere a bastonate le vecchiette cercando di scipparle, preferiresti stordirti e raggiungere la destinazione senza accorgerti di nulla. Il rock psichedelico di Elephant dei Tame Impala è meglio del lexotan, e non ha effetti collaterali.

Mercoledì. Mercoledì è Bittersweet Symphony, The Verve. Direttamente da Urban Hymns, 14 canzoni e nemmeno una sbagliata. Era il 1997, e Richard Ashcroft se la sbulleggiava prendendo a spallate i passanti per strada, con la stessa espressione di Tony Manero ne La Febbre del Sabato Sera che dice “Vado a farmi il mondo”. Camminare con questa canzone nelle orecchie mi ha sempre dato un gran delirio di onnipotenza. È un evergreen, come la Carrà: immancabile nella playlist del pendolare perfetto (la canzone, non la Carrà, eh).

Siamo in dirittura d’arrivo, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. David Byrne e soci hanno composto la canzone che userei per descrivere la mia idea di felicità: This Must Be The Place, una delle mie preferite. State tranquilli, manca un giorno al weekend, cantate e sorridete.

Ce l’avete fatta, è venerdì. Siete così felici che il mondo intorno a voi ha ripreso i giusti colori, vedete arcobaleni e unicorni ovunque, gli esseri umani nelle vicinanze non vi disturbano; limonereste perfino con il controllore spocchioso che non vuole arrendersi alla calvizie. Voi piangete di gioia, il vostro fegato piange e basta. E adesso? (You Gotta) Fight For Your Right (To Party!). Ve lo dicono anche i Beastie Boys.

Godetevi il weekend, finirà presto (scusate).