Sono nata in una bianca città della Puglia, battuta dal vento e lucidata dal mare. Poco dopo la mia nascita, i miei genitori trovarono lavoro altrove e, così, altrove – lontano dalla “grande” famiglia – sono cresciuta: in una piccola provincia incastrata in quel Nord che è tutto banchi di nebbia e verdi filari di vigna. Quando poi mi sono diplomata ho cercato un nuovo altrove ancora, un altrove che fosse soltanto mio: ho tentato di diventare adulta da sola in una città metropolitana grigia, elegante, cortese come una brava ospite, non come una madre. Per molto tempo non mi sono sentita a casa in nessun posto, ho soltanto girato in tondo.

Oggi invece – magari sono cresciuta, forse invecchiata – provo una cronica, dolcissima, disperata nostalgia per tutti i posti in cui si sia annidato qualcosa di mio, non importa in che modo per quale motivo. Oggi vorrei piantare radici ovunque, a casaccio alla rinfusa, e chiamare casa tutti i posti a cui appartengo: abitarli, come un gatto grasso che sonnecchi sulla vecchia poltrona in salotto.

«Un paio di volte a estate, su pressante richiesta mia e di mia sorella, mia madre faceva la granita di gelsomino. Era una preparazione lunga, alla quale partecipavamo tutti: la sera, all’imbrunire, bisognava raccogliere i fiori che cominciavano ad aprirsi e che si sarebbero schiusi il giorno successivo. Solo quelli erano adatti, perché ancora contenevano nel turgido bocciolo tutti i succhi e i profumi che ne sarebbero sprigionati. Noi bambini li riconoscevamo perché erano gli stessi che ci piaceva succhiare. Bisognava, per raggiungere i più alti, salire su delle sedie o arrampicarsi su una scaletta di legno e in un paio d’ore, facendo attenzione a non danneggiarli, ne raccoglievamo tanti da riempire una larga bacinella di zinco.»

Questa mia smania di appartenere, di cucirmi addosso una identità ed una memoria, mi ha portato in questi ultimi anni a scegliere letture a tema “famigliare” (uso la -g per citare Natalia Ginzburg), che rappresentino le tradizioni, i modi di dire, la vita del tempo che fu che riempie i racconti dei nonni, gli sfottò fra cugini, i patrimoni genetici, i ricordi. Ho chiesto alla letteratura di colmare, per gioco, la mia memoria.

In questi anni di letture e piccole nevrosi identitarie, la Sicilia si è dimostrata una patria letteraria regina, una terra abbondante, fertilissima. Brancati, Bufalino, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Verga, Consolo, Pirandello mi hanno raccontato il passato (ed il presente) con la pazienza dei saggi. E quasi tutto quello che ho imparato, l’ho imparato dal loro racconto, a cominciare dal loro racconto del cibo.

Penso al venditore di panelle («panelle calde panelle») con cui si apre Il giorno della civetta di Sciascia; penso ai cannoli del dottor Pasquano e agli arancini di Montalbano; al cioccolato di Modica raccontato da Roberto Alajmo nel bellissimo L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia; ai carciofi fritti, alle frittelle di neonata e alle minne di Sant’Agata di Giuseppina Torregrossa; all’ultimo fico d’ottobre (che «si raggrinzì di dolcezza, non colto») nell’Argo il cieco di Bufalino.

Penso al venditore di panelle («panelle calde panelle») con cui si apre Il giorno della civetta di Sciascia; penso ai cannoli del dottor Pasquano e agli arancini di Montalbano; al cioccolato di Modica raccontato da Roberto Alajmo nel bellissimo L’arte di annacarsi. Un viaggio in Sicilia; ai carciofi fritti, alle frittelle di neonata e alle minne di Sant’Agata di Giuseppina Torregrossa; all’ultimo fico d’ottobre (che «si raggrinzì di dolcezza, non colto») nell’Argo il cieco di Bufalino.

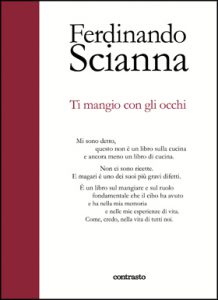

Il cibo è la via diretta per commuovere la memoria, e per raccontare la vita quotidiana: Ti mangio con gli occhi di Ferdinando Scianna è proprio questo – una collezione di memorie legate al cibo, alla tradizione del cibo in Sicilia. Una collezione di ricordi nitidi, odorosi, intensi, che appartengono ad uno e appartengono a tutti: che raccontano la vita – molto diversa da quella di oggi – di un paio di generazioni fa, la storia della nostra memoria tangibile concreta umanissima.

«Come un’intera generazione sono venuto su a pane e panelle. Dal panellaro, specie la mattina, c’era sempre la coda, soprattutto di ragazzini che poi la mafalda se la mangiavano correndo sulla via della scuola o del lavoro con la bocca fumante e spalancata per non bruciarsi la lingua. Appena la ressa si disperdeva, Ciccio si metteva a tracolla con uno spago un tegamone d’alluminio pieno di panelle calde e andava a vendersele per il quartiere. Cavuri, cavuri, c’a carni su’!, gridava. E la sarcastica aggiunta “con la carne” alludeva alle mosche di cui era pieno il paese e che circondavano in permanenza lui e il tegame come una nuvola di santità.»

«Come un’intera generazione sono venuto su a pane e panelle. Dal panellaro, specie la mattina, c’era sempre la coda, soprattutto di ragazzini che poi la mafalda se la mangiavano correndo sulla via della scuola o del lavoro con la bocca fumante e spalancata per non bruciarsi la lingua. Appena la ressa si disperdeva, Ciccio si metteva a tracolla con uno spago un tegamone d’alluminio pieno di panelle calde e andava a vendersele per il quartiere. Cavuri, cavuri, c’a carni su’!, gridava. E la sarcastica aggiunta “con la carne” alludeva alle mosche di cui era pieno il paese e che circondavano in permanenza lui e il tegame come una nuvola di santità.»

Scianna racconta la Sicilia servendosi sia della sua arte propria, la fotografia – di cui è maestro per il mondo intero – sia della letteratura: sue sono le fotografie raccolte nel volume, suoi i racconti che a queste si accompagnano. La casa editrice Contrasto ha ideato un’intera collana di libri – intitolata “In parole” – in cui letteratura e fotografia viaggiano insieme: in questo caso per raccontare il cibo, la Sicilia, la memoria, l’identità.

Dai fichi di Altofonte – ruci com’u zuccaru – alle fragoline di Ribera; dai gelsi neri – A st’ura t’arrifriscano! – ai carciofini selvatici. Dalle memorie di cene povere – pane e piattu cunzato, un po’ d’olio, di limone, sale e origano – a quelle della preparazione estiva dell’astratto di pomodoro, la crema densa e dall’odore intenso, essenziale per fare il sucu d’inverno. Dalla nostalgia evocata dal finocchietto selvatico, che non si trova né a Parigi né a Milano, alla violenza della “sacrilega” distruzione delle arance – lo scafazzo -, pratica necessaria per calmierare il mercato e non far crollare i prezzi.

«Lo sfincione si mangia a gigantesche fettone, ancora caldo ma non troppo. Abbastanza perché affondando i denti nel pane lievitato, che dev’essere sofficissimo, si senta il morbido formaggio fresco fondersi con le cipolle e le sarde salate, inondandosi beati bocca, mento e naso di olio fritto e forti profumi. Ci sono poi i fanatici dello sfincione mangiato la mattina dopo, freddo e un poco irrigidito. Magari con il caffelatte. Autentici fondamentalisti.»

Non so dire dove si annidi la mia memoria, e dove io debba cercarla. Non so dire se sia o meno importante costruire la propria identità sul passato, sui ricordi, sulle radici: può darsi che possiamo tutti “essere” guardando avanti, piuttosto che indietro. Ma so che un patrimonio di conoscenze “famigliari”, intime e collettive, mi sta attendendo da qualche parte con la pazienza di una vecchia madre, e che io, con la curiosità di un bambino, è verso quelle regioni che sto tornando, come un dono: come se fossi – di una catena di vite umane – l’ultimo anello, che ad esse s’andrà ricongiungendo.

Citando Kurt Vonnegut: «Quello che ci serve è un gran numero di parenti di qualunque tipo.»

Titolo | Ti mangio con gli occhi

Autore | Ferdinando Scianna

Casa editrice | Contrasto

Anno | 2013

Pagine | 233