Tempi Moderni, Charlie Chaplin

Non esiste vita né futuro senza il lavoro. Un’affermazione che può sembrare forte, ma che corrisponde quasi sempre al vero, non esistono esempi reali che possano dimostrare il contrario. Il lavoro è da sempre il fulcro di ogni libertà, anche se non è sempre possibile lavorare per se stessi. Lo dovrebbe capire una società come la nostra, ancora impantanata nella crisi limacciosa e tenace di un modello economico che non accenna a cambiare; lo capiva bene l’America dei primi anni trenta, con ancora vivo il ricordo della fame della “grande depressione” da poco passata. In questo contesto sociale è stato girato uno dei più grandi successi del cinema mondiale, Tempi Moderni di Charlie Chaplin.

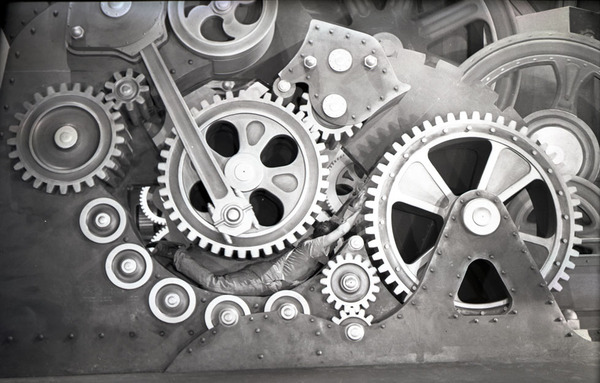

La scena si apre su una fabbrica moderna, dove vige la catena di montaggio, fatta di gesti ripetuti e di tempi rigorosamente scanditi dagli altri: sbagliare una volta o ritardare significa bloccare chi lavora dopo di noi. Chaplin avvita bulloni, con la fisicità espressiva che gli è propria, e cerca di sopravvivere fra mosche e imprevisti che si susseguono fino alla catastrofe. Assistiamo alla “crisi di nervi” del nostro operaio, a seguito della dimostrazione di una macchina automatica per nutrire i lavoratori, di cui Chaplin fa da cavia, fino ad impazzire ed essere portato all’ospedale.

Il lavoro, che dovrebbe generare libertà, è qui usato per creare sottomissione. Come il corpo (e molto vicino a questo concetto) per Pasolini, il lavoro è e deve essere fonte di autoaffermazione; quando, però, è usato per schiavizzare, il lavoratore si trova incatenato, senza speranza di liberarsi. La catena di montaggio reca con sé questo rischio. Il lavoratore diventa automa (da automatico, appunto, come la macchina per nutrire). Con la ripetitività parossistica, il lavoro viene spersonalizzato e reso puro gesto fino ad imprigionare l’idea stessa del lavoro, così come il corpo pasoliniano, in una eterna ripetizione. Fino alla follia. Chaplin si trova incapace di uscire dal movimento (corpo/lavoro) che era obbligato a fare, tanto da doverlo ripetere su ogni cosa (compresi i bottoni del vestito di una sventurata passante).

Uscito dall’ospedale, il protagonista si ritrova per caso a capo di una manifestazione operaia, uno sciopero, di stampo comunista, e viene arrestato. Uscito di prigione per aver sventato, sempre per puro caso ed inconsapevolmente, un tentativo di evasione, incontra e salva una giovane ragazza, interpretata dalla bellissima Paulette Goddard, a causa della quale finirà più volte nei guai (e in gattabuia).

Uscito dall’ospedale, il protagonista si ritrova per caso a capo di una manifestazione operaia, uno sciopero, di stampo comunista, e viene arrestato. Uscito di prigione per aver sventato, sempre per puro caso ed inconsapevolmente, un tentativo di evasione, incontra e salva una giovane ragazza, interpretata dalla bellissima Paulette Goddard, a causa della quale finirà più volte nei guai (e in gattabuia).

La giovane è rimasta orfana del padre, operaio morto negli scontri con la polizia durante uno sciopero, ed è costretta a vivere di espedienti e di piccole ruberie. Seppur sempre ammantando tutto con lieve comicità, Chaplin porta un messaggio molto chiaro: non solo senza lavoro non c’è possibilità di affermazione, ma addirittura si è costretti a commettere reati. L’assenza di un lavoro che renda uomini (non schiavi) è la causa principale dei mali descritti nel film. Senza un lavoro si diventa ladri, rivoltosi facinorosi, si può addirittura morire, cercando di sopravvivere.

Nascosta (ma neanche troppo) sotto la comicità degli equivoci tanto cara a Chaplin e al suo “Tramp”, risiede un attacco diretto all’industrializzazione selvaggia ed al capitalismo come sistema economico, che trova le sue radici nel marxismo che costerà a Chaplin l’esilio dagli Stati Uniti, quando verrà esplicitato in Monsieur Verdoux, pochi anni dopo. Il messaggio del film dovrebbe essere ben chiaro a noi italiani, dal momento che la nostra Costituzione fonda la Repubblica stessa non su uguaglianza e libertà, bensì proprio sul lavoro. Chaplin sembra volerci ricordare che senza lavoro non esiste alcuna uguaglianza, nessuna libertà è possibile, e che quella “ricerca della felicità” tanto cara agli Americani si risolverebbe in un enorme buco nell’acqua.

Serve, dunque, la libertà di lavorare per ottenere la libertà. Abbiamo bisogno di un lavoro capace di affermare noi stessi, rendendoci liberi e migliori. La società in cui viviamo, però, molto spesso non lo permette ed il lavoro diventa una sfida, una lotta: Chaplin annuncia a Paulette Goddard che andrà a cercare lavoro (per lui, per loro, per un futuro) come stesse annunciando la partenza per una battaglia, come stesse suonando la carica durante uno scontro a cavallo. In queste piccole scene risiede il senso profondo del film. La comicità e la satira divengono i mezzi per veicolare un messaggio difficile per una società come quella americana degli anni trenta. Quando, infatti, Chaplin proverà a trasmettere un messaggio simile, rinunciando al tono del ridicolo, incorrerà in strali ed ostracismo.

La genialità di alcuni passaggi è strabiliante, a partire dall’immagine inziale che suggella tutto quanto il film: un gregge di pecore, in cui si intravede anche una pecora nera, che cammina senza seguire la fila, viene sostituito con una sovrapposizione di immagini a sfumare dalla fiumana di lavoratori che esce dalle scale di una metropolitana, per recarsi alla fabbrica. Un paragone deliziosamente elegante per una scena che rimanda apertamente ai lavoratori delle prime sequenze di Metropolis di Fritz Lang, altro capolavoro dedicato al lavoro ed al rapporto uomo-macchina, in cui la fabbrica non conduceva alla follia (non c’è comicità nell’espressionismo tedesco: sono tedeschi, dannazione!), ma divorava i suoi lavoratori come un Moloch, antica divinità fenicia che esigeva sacrifici umani. Memorabile è, poi, la scena in cui Chaplin, già folle, si ritrova all’interno degli ingranaggi della fabbrica, vista come un’entità unica e quasi viva, ed avvita bulloni anche qui, facendosi trasportare da nastri e ruote dentate. L’immaginario cinematografico successivo ha fatto ampio uso di queste immagini così visivamente ricche.

Le parti più belle della comicità muta, però, risiedono quasi sempre nei dettagli, nei movimenti fini piuttosto che nelle scene grandiose. Ecco dunque che vediamo Chaplin pattinare come se stesse ballando, con una precisione di movimento ed una capacità di accostarsi al baratro che rasenta l’incredibile; seguiamo ammirati le piccole gag con gli oggetti, col bastone ed il cappello, sempre a rimarcare la rivalità col nemico-amico di sempre, Buster Keaton, anche lui spesso alle prese col copricapo (di foggia diversa, però, così da non confondersi e rimarcare le differenze!).

Le parti più belle della comicità muta, però, risiedono quasi sempre nei dettagli, nei movimenti fini piuttosto che nelle scene grandiose. Ecco dunque che vediamo Chaplin pattinare come se stesse ballando, con una precisione di movimento ed una capacità di accostarsi al baratro che rasenta l’incredibile; seguiamo ammirati le piccole gag con gli oggetti, col bastone ed il cappello, sempre a rimarcare la rivalità col nemico-amico di sempre, Buster Keaton, anche lui spesso alle prese col copricapo (di foggia diversa, però, così da non confondersi e rimarcare le differenze!).

Menzione a parte merita il sonoro. Inizialmente Chaplin voleva inserire dialoghi parlati all’interno del film, ma si ricredette, credendo che il pubblico non avrebbe più apprezzato il suo personaggio, Tramp, al di fuori della sua comicità tutta esclusivamente fisica. Il film, dunque, inserisce alcune parti sonore, ma sempre al di fuori dei dialoghi (nastri, registrazioni…). Con un’unica eccezione che ci consente di ascoltare per la prima e unica volta la voce di Tramp/Charlot (da lì in poi i film “sonori” di Chaplin avranno personaggi diversi): la canzone che Chaplin canta, come cameriere, in un locale, provocando risate e clamoroso successo. Si tratta della celeberrima Je cherche après Titine (nota anche come Nonsense Song), il cui testo, completamente inventato da Chaplin, è un miscuglio di francese, italiano e spagnolo, a formare un grammelot che ottiene senso (?) solo se mimato dal cantante.

La geniale intuizione di un regista e attore spaventato dall’immenso cambiamento del sonoro è quella di far usare la parola al suo personaggio muto per eccellenza, ma senza alcun significato. Come protesta, ma anche come ironica messa al ridicolo della nuova tecnologia. Una piccola protesta, nascosta in un film esso stesso fatto di proteste e tentate rivolte. Sempre col sorriso sotto i baffi e quella lieve tranquillità data dalla commedia che porta a scrollare le spalle pensando “qualche cosa faremo”…

Titolo: Modern Times

Regia: Charlie Chaplin

Durata: 87 minuti

Anno: 1936

Interpreti: Charlie Chaplin, Paulette Goddard

[…] po’ come Charlie Chaplin in Tempi Moderni, ve lo ricordate? Ecco, Charlot era l’emblema della classe operaia, vittima delle macchine da […]