Give Me 5 (Smashing Pumpkins Edition) | vol. 134

“Vi ricordate quanto vi è piaciuto il primo bacio appassionato? Quanto vi piaceva la musica che andava di moda quando eravate adolescenti? Quanto ridevate con i vostri compagni delle superiori? Le cose piacevoli, durante l’adolescenza lo sono ancora di più. L’esperienza del piacere è legata soprattutto a una piccola struttura (chiamata nucleus accumbens) situata all’interno del sistema limbico che in realtà cresce dall’infanzia all’adolescenza ma, purtroppo, rimpicciolisce quando si avvicina l’età adulta.

È per questo motivo che niente – né la compagnia dei nostri amici, né il sesso, né un cono gelato, né un giro su una decappottabile in una tiepida serata estiva, né la nostra musica preferita – ci piacerà mai quanto ci piaceva da adolescenti.” (da Adolescenti, Laurence Steinberg)

Quattro giorni fa l’Unipol Arena di Bologna si è riempita di gente, stelle, chitarre e sogni per celebrare una specie di rito, il ritorno degli Smashing Pumpkins per l’unica data italiana di un revival tour appropriatamente intitolato Shiny And Oh So Bright. Sul palco, i tre quarti della leggendaria formazione originale – Billy Corgan (voce, chitarre, pianoforte, cranio scintillante, ego, guardaroba), James Iha e il mostruoso Jimmy Chamberlin alla batteria – sono stati affiancati da una serie di ottimi musicisti per riproporre in maniera straordinariamente fedele i classici del periodo 1991-2000, dall’esordio Gish al canto del cigno Machina – The Machines Of God passando per i tesori di Siamese Dream, Mellon Collie And The Infinite Sadness e Adore. Tre ore e un quarto di uno spettacolo davvero indimenticabile, che – con l’aggiunta di qualche cover (Zeppelin, Bowie, Fleetwood Mac e perfino la canzone di Dumbo), visual coloratissimi e vivaddio spesso trash – ha restituito quattordicimila persone agli anni d’oro dell’alt-rock e a quelli verdi della propria adolescenza.

Questa la fredda cronaca, ma giovedì niente è stato freddo, sebbene lo show fosse calcolato al millimetro. Io, per raccontarvelo meglio, ho scelto dieci canzoni con cui ho avuto la fortuna di crescere, per dirvi che madeleine siano stati e sappiano essere ancora per me gli Smashing Pumpkins dei tempi belli, con tutto il bagaglio di ritornelli, emozioni, sguardi e persone incrociate anche solo per un attimo che si portano dietro.

Disarm | Siamese Dream (1993)

the killer in me is the killer in you, my love

I send this smile over to you

C’è l’intro strumentale di Mellon Collie, al buio, poi si apre il sipario e ne esce un Billy Corgan ingrassato e armato di sola chitarra acustica; s’incammina piano al microfono – per acclamazione, diciamo – e ci sbatte in faccia Disarm, la sua prima ballad di successo (25 anni compiuti da poco). Gli occhi di una ragazza che sta di fianco a me si riempiono di lacrime: è il potere dei ricordi, acuito dalle immagini della boyhood di un Billy che è bimbo angelico, adolescente con capelli a caschetto, ventenne hard-rocker riccioluto. La canzone racconta di un burrascoso rapporto con i genitori, ed è il primo gancio appeso al cuore che ci ricorda perché i pezzi dei Pumpkins abbiano saputo stendere la mia generazione (e quella appena prima): avevano il sapore dolceamaro dei segreti che il compagno di banco stava rivelando a te, e solo a te.

Drown | Singles Soundtrack (1992)

no matter where you are

I can still hear you when you drown

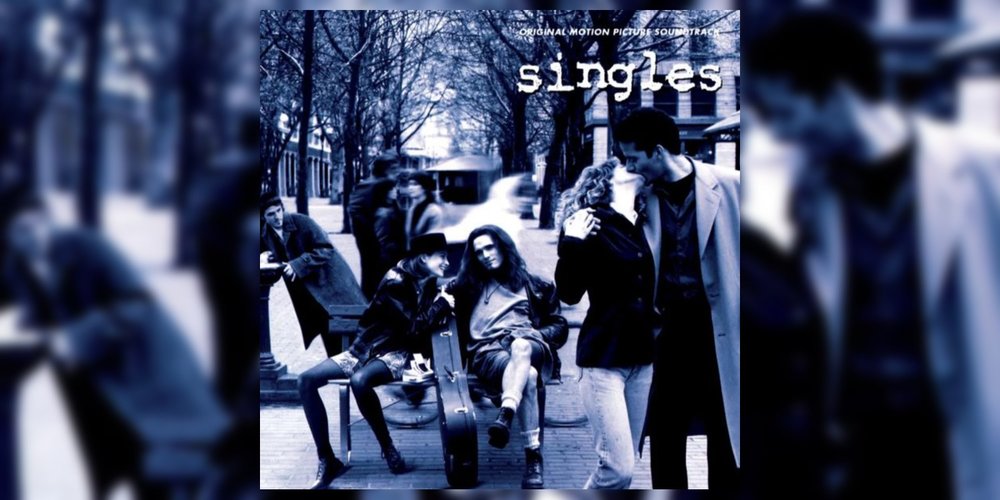

A pensarci oggi, quant’era brutto Singles? Una storiella d’amore da poco, in cui venivano infilati a tradimento i musicisti della Seattle alternativa dell’epoca – d’accordo, la comparsata di Chris Cornell è quantomeno divertente. Però poi c’era la colonna sonora, tutta un’altra storia: inediti di Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney e classici di Alice In Chains e Mother Love Bone. E c’era Drown degli Smashing Pumpkins da Chicago, associati per un sacco di tempo per comodità alla scena grunge e che però il tempo ha manifestato come nettamente superiori ai rocker di Seattle – provate a riascoltarvi oggi Superunknown, Dirt o Ten e poi Siamese Dream: vi sembrerà che arrivino da secoli diversi. Nel set la infilano dopo una bella versione di Space Oddity con Corgan alle prese con il suo primo cambio d’abito, che canta sotto a un assurdo cappuccio in cima a una scalinata.

Thirty-Three | Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995)

and you can make it last, forever you

you can make it last, forever you

and for a moment I lose myself

wrapped up in the pleasures of the world

Le parole di Thirty-Three le ho scritte credo almeno una volta su qualunque Smemoranda liceale e forse infilate a tradimento anche in qualche tremenda C60 fatta per far colpo su una compagna di classe – tu che sai chi sei e hai subito tutto questo e altri regali imbarazzanti: scusami. Le acustiche danzano leggiadre, mentre a frullarti il cuore ci pensa proprio il testo. Billy lo sa e infatti le proietta su entrambi gli schermi a lato del palco: pure il font è quello giusto, dannazione; mi lasciano lì, stecchito, mentre in testa scorre il film della mia adolescenza, che oggi come allora ha questa esatta colonna sonora.

For Martha | Adore (1998)

if you have to go don’t say goodbye

if you have to go don’t you cry

if you have to go I will get by

I will follow you and see you on the other side

Adore è il primo CD dei Pumpkins che abbia acquistato e, come per tutti gli altri, mi ricordo ancora le sensazioni provate al primo ascolto, persino dove stessi la prima volta che lo misi nel lettore – cameretta, vecchia casa, Montodine, estate 1998. Non leggevo riviste, allora, né guardavo troppa MTV: di loro sapevo solo che facevano rock vagamente rumoroso e, temendo che mia madre mi cacciasse di casa, me lo ascoltai a basso volume sul letto (gli occhi al soffitto, le mani intrecciate dietro la nuca). E mi prese subito, anche se non era niente che avessi previsto: un’ora e un quarto di musica soprattutto acustica, elettriche quasi per niente, con un po’ di elettronica eighties e tante melodie indimenticabili (se me lo chiedete adesso, rimane per me il loro capolavoro sottovalutato).

Verso la fine c’era For Martha, otto minuti per l’ultimo, vero classico degli Smashing Pumpkins; ed era come se Corgan vi si aggrappasse per non farlo finire mai, consapevole che il peso della bellezza scritta e suonata prima avrebbe fatto sfigurare qualunque cosa fosse venuta dopo. A Bologna Billy la suona al piano da un pulpito “con un cappello da Lady Gaga” (l’ha detto Maura, eh); viene tagliato tutto il fade-out di chitarre sfrigolanti, una delle mie parti preferite, ma la meraviglia rimane intatta (mentre ci rimette un po’ To Sheila, rimaneggiata in una maniera lievemente indelicata).

Mayonaise | Siamese Dream (1993)

pick your pockets full of sorrow

run away with me tomorrow

Siamese Dream non è un disco facile, la prima volta che lo ascolti. Ci sono i singoloni, d’accordo, ma anche cavalcate da 6-7 minuti che rivelano un maniacale lavoro di composizione e arrangiamento; le chitarre, lì dentro, sono ariose sinfonie, molto più vicine all’elaborazione concettuale del rumore portata avanti da Kevin Shields in Loveless (applicata in questo caso a un rock dalle tinte seventies) che al coevo rock americano: un suono enorme, che potrei andare avanti ad ascoltare per dodici ore consecutive (l’ho scritto a Lucia, che confermerà). In questa categoria, con Soma e Hummer, c’è Mayonaise: un dolcissimo, sconsolato desiderio d’amore e vicinanza. O almeno credo: Corgan non è mai stato chiaro su quale fosse il vero senso del pezzo e i testi di Siamese Dream erano così pasticciati sul booklet che in realtà li ho imparati solo in parte. E però quell’“I just want to be me, the way I can” ti basta e avanza, a diciott’anni.

Porcelina Of The Vast Oceans | Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995)

without a care in this whole world

without a care in this whole world

without a care in this life

it’s what you take that makes it right

Le suite. La fissazione di Billy Corgan per gli anni Settanta e il progressive (argh) non poteva che tradursi in composizioni lunghe e complesse, che quando andava bene erano pura esplosione creativa e quando andava male erano una piccola tortura; ce n’è una per disco, quasi: Silverfuck, Glass and the Ghost Children, For Martha, United States, Oceania. Su Mellon Collie c’era Porcelina Of The Vast Oceans, un’epopea sterminata risuonata perfettamente qui a Bologna e che mi ha sempre colpito per due motivi: primo, la capacità di evocare già nel titolo e nelle parole l’esatto suono che la composizione avrebbe sviluppato; secondo, l’eccitazione sfrenata che senti nelle chitarre quando parte il chorus, come se Corgan ti stesse dicendo – con un ghigno stampato in faccia – “ho trovato il suono perfetto, ascolta!”. E tu ascolti per forza, perché davvero quel sound colmo di hybris è gioia che contagia.

Tonight, Tonight | Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995)

time is never time at all

you can never ever leave without leaving a piece of youth

and our lives are forever changed

we will never be the same

the more you change, the less you feel

Mellon Collie and the Infinite Sadness me lo prestò Giovanni, quando stavamo al secondo anno del liceo: “riportamelo subito, è di mio fratello”, fu l’ordine perentorio, perché a quel disco si vedeva chiaramente che ci teneva più che agli altri. E così feci, duplicando subito quell’opera imponente su due cassette da 70 minuti, ognuna minuziosamente corredata di titoli, minutaggi, note sui musicisti.

La cameretta era la solita, quella della prima casa in cui abbia avuto qualche memoria, ma un’emozione anomala mi travolse quasi subito: si chiamava Tonight, Tonight, canzone della vita e della giovinezza quant’altre mai, e da quel giorno si tiene un bel posto caldo nel mio cuore, sin dalla prima volta in cui ho ascoltato quell’arpeggio indimenticabile accompagnare la prima strofa. Un suono luminoso, scintillante e malinconico come mai avevo sentito prima e, ogni volta che riparte, l’effetto è sempre lo stesso – d’altra parte un classico è una canzone che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Mi sono girato per guardare intorno a me e sugli spalti, al concerto: l’intero palazzetto si sentiva esattamente come se l’impossibile fosse realmente possibile, stanotte.

Cherub Rock | Siamese Dream (1993)

who wants honey

as long as there’s some money?

let me out

Poco fa dicevo dell’eccitazione che permeava l’esecuzione di Porcelina, ed è una costante delle cose migliori degli Smashing Pumpkins, questa cosa di richiamarti all’attenzione perché qualcosa d’importante sta per accadere – e d’altra parte l’ego di Corgan non lo scopriamo mica oggi. Al principio di Cherub Rock c’è proprio la batteria di Jimmy Chamberlin che rulla compiaciuta, prima che entrino in scena chitarre fluviali e una sognante melodia vocale: andatevi a rivedere questa versione live del 1993 al Saturday Night Live e godetevi la felicità di Billy nell’abbaiarla al pubblico; oggi le movenze sono rallentate, la voce meno fuori controllo, ma vederlo ondeggiare sul palco al ritmo di quel palpitare quasi-shoegaze dice di un uomo che ancora prova quell’emozione e quella stessa voglia di farsi notare.

1979 | Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995)

and we don’t even care to shake these zipper blues

and we don’t know just where our bones will rest

to dust I guess

forgotten and absorbed into the earth below

Scena: sono passate due ore dall’inizio dello spettacolo e la band è impegnata in una fedelissima cover di Stairway To Heaven dei Led Zeppelin quando, dal niente, spunta un carretto con una Madonna, trascinato da una processione di figuri in saio; subito dopo, gigante in video, sbuca di nuovo la sagoma di Mark McGrath degli Sugar Ray (…) tutto compreso in un teatrale monologo in cui parla di qualcosa che non ricordo vestito come un redneck alla fiera della domenica. “Un circo in una chiesa sconsacrata”, mi dirà Laura del concerto, prendendoci in pieno.

Ecco, immaginatevi tutto questo e molto di più a corredo di una scaletta che, all’apertura dei bis, prevedeva 1979. Una canzone pop-wave che in realtà è un film sull’adolescenza americana alla metà degli anni Novanta, il più bello mai girato. Perché – come diceva un bel libercolo di Rossano Lo Mele sul rock indipendente americano – i Pumpkins migliori erano quella cosa lì: le feste fino al mattino con la band che suona in salotto, la CocaCola in metro mentre torni dal concerto anche se il giorno dopo c’è l’esame, la vita che ha esattamente il suono e il ritmo della tua musica. Il concerto è tutto un donarsi ai fan in una celebrazione collettiva di un tempo passato che non tornerà, ma è tutto talmente bello, caldo e sentito che non sembra mai di avere per le mani una cartolina sbiadita.

Bullet With Butterfly Wings | Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995)

the world is a vampire, sent to drain

secret destroyers, hold you up to the flames

and what do I get, for my pain?

betrayed desires, and a piece of the game

A differenza del concerto di Milano del 2007, le relative stramberie sono infilate tutte nella prima metà della scaletta (che da sola, per durata, basterebbe a fare già un concerto normale): il risultato è che nei bis, dopo 1979, ci godiamo in sequenza Ava Adore, Try, Try, Try, The Beginning Is the End Is the Beginning, Hummer e Today. Prima che naturalmente arrivi il più famoso singolo degli Smashing Pumpkins, che giusto fra due giorni compirà 23 anni: basta la consueta frase berciata da Billy nel tacere degli strumenti – il mondo è un vampiro – per schiantare la folla in una danza sfrenata. L’ultimo ritornello – che poi, se ci penso, è l’unico che mi venga in mente nella storia del rock che mantenga una rima anche nella traduzione letterale in italiano (“nonostante la rabbia / sono ancora soltanto un topo in gabbia”) – lo cantiamo solo noi, con lui che ci guarda compiaciuto mentre macina accordi distorti e si gode per l’ennesima volta lo spettacolo di una folla ai suoi piedi, nonostante gli anni, i chili, i passi falsi.

“Comunque così tanti trenta/quarantenni vestiti da diciottenni riuniti in un solo luogo non li avevo mai visti”, mi ha scritto Miriam alle 9 del mattino dopo: anche lei tornata come me al lavoro, a cercare di far quadrare la vita da qui in avanti, dopo aver assistito a una rappresentazione perfettamente aderente della propria adolescenza, forse di un decennio intero. Con la sensazione malinconica e bellissima di avere avuto un’ultima occasione per sfogliare l’album dei ricordi e di poter finalmente chiudere un capitolo, smettere di ragionarci come se fosse ancora l’altroieri, dedicarsi ad altro sognando con gli stessi occhi spalancati, la stessa totale mancanza di cinismo, la stessa voglia di stare vicini.

“Dal profumo della madeleine[…] fino all’ultima parola («tempo») di Le Temps Retrouvé, il libro non è che una disordinata, dettagliata passeggiata fra le sinapsi del cervello di Marcel. Lì dentro, in quei pochi centimetri cubi di materia grigia, Proust trova uno spazio sconfinato, una folla inverosimile di dettagli, profumi, considerazioni, sensazioni, riflessioni, rielaborazioni, colori, oggetti, nomi, sguardi, emozioni… Tutto dentro le pieghe del cervello fra le due orecchie di Marcel. Questo è il fluire del tempo di cui abbiamo esperienza: è lì dentro che sta annidato, dentro di noi, nella presenza così cruciale delle tracce del passato sui nostri neuroni.

Siamo storie, contenute in quei venti centimetri complicati dietro ai nostri occhi, linee disegnate da tracce lasciate dal rimescolarsi delle cose del mondo, e orientate a predire accadimenti verso il futuro, verso la direzione dell’entropia crescente, in un angolo un po’ particolare di questo immenso disordinato universo[…] Questo spazio, la memoria, insieme al nostro continuo esercizio di anticipazione, è la sorgente del nostro sentire il tempo come tempo, e noi come noi. Pensateci: la nostra introspezione può facilmente immaginare di esistere senza che esista lo spazio o senza che esista la materia, ma può immaginarsi di non esistere nel tempo?” (da L’Ordine del Tempo, Carlo Rovelli)