Give Me 5 (Pynk Edition) | vol. 135

Ho scoperto per caso che Kathleen Hanna ha appena compiuto 50 anni. Notizia passata quasi inosservata, anche se si potrebbe affermare senza paura di smentita che Kathleen è una delle personalità più influenti degli ultimi 30 anni. Non solo per quanto riguarda la musica, ma per la cultura i n generale. […] Oggi manca, forse, una nuova Kathleen Hanna.

Soprattutto in Italia, dove, comunque, è sempre esistita una scena di “ragazze del rock” (più o meno sotterranea) di tutto rispetto. Ne avrebbe da commentare, qui da noi, Kat, tra il disegno di legge Pillon e chi risponde alle avversarie politiche gonfiando bambole di gomma ai comizi. Ma le marce di questi giorni dimostrano che il fuoco delle riot grrls (magari con qualche riot boy in più, al loro fianco, in futuro) non è spento. E allora, forse, l’aura di Kathleen Hanna (che tuttora è impegnata in giro per il mondo come attivista) è ancora potente.

Qualche giorno fa, un amico scriveva queste parole su Facebook per ricordare a tutti il mezzo secolo di Kathleen Hanna (noi avevamo parlato di lei qui, se ricordate, raccontando il bellissimo documentario The Punk Singer). Bene: quel post così sentito è stata la miccia per questo GiveMe5, in cui ho cercato di raccogliere cinque straordinarie personalità femminili che hanno segnato questo 2018. Non sono le uniche, ovviamente – basti pensare a Julia Holter o a St. Vincent – ma mi pare che proprio questi cinque brani, presi nell’insieme e pur più privati che pubblici, bastino a schiantare tutti quei vincoli di generi e genere che vanno rendendo l’aria irrespirabile e a fornire un’idea di futuro eccitante, aperta e libera. Venti minuti d’ascolto per una visione: ne vale la pena, credo.

Due piccole note, prima di cominciare:

- il post di Marcello nasceva anche per presentare un nuovo libro da poco pubblicato da Add Editore: si chiama – come il motto di Kathleen Hanna – Tutte le Ragazze Avanti!, è curato da Giusi Marchetta e introduce a tutta una serie di scritti che “insistono per una visione del mondo più ampia di quella maschile”. Dentro, tante penne interessanti; fuori, la bella copertina di Giulia Sagramola: non l’ho ancora letto, ma sembra da recuperare;

- in queste canzoni, lo dicevamo, è il personale a farsi politico: se volete il politico e una straordinaria voce di cui sicuramente non sentirete parlare spesso, andate a recuperarvi un disco di straordinario liberation-oriented free-jazz. Loro si chiamano Irreversible Entanglements, e le parole – incendiarie – sono quelle della poetessa Camae Ayewa.

Any Other | Geography

È strano, ho sempre scritto testi autobiografici, ma questa volta è tutto davvero personale. È ancora un po’ strano, specialmente in concerto, perché sono un’emotiva e così quando suono è come se sentissi ancora quelle cose. Ci si sente proprio nudi. Ma allo stesso tempo non sarei a mio agio nel farlo in un altro modo: mi interessa davvero cercare di essere quanto più trasparente possibile.(Da un’intervista a Drowned In Sound, questa)

Che Two, Geography sia uno degli album indie dell’anno lo abbiamo già raccontato nella nostra recensione, qui su SALT Editions; che la capacità della giovane Adele Nigro di emozionare con pochi, preziosi intarsi strumentali e una vocalità che affronta salti di tono con la naturalezza e la propensione al gioco dei grandi, ce lo ha confermato il live di sabato sera al Bronson di Ravenna. Ma c’è altro a rendere speciali i brani di Adele e del suo progetto Any Other: in particolare, quei testi scritti in un inglese semplice e però efficace, schietti e quasi clinici nel racconto di momenti di depressione profonda e al contrario rabbiosi, gioiosi quando si tratta di buttar fuori le tossine residue di relazioni passate; straordinariamente maturi, in generale, nell’analizzare il groviglio dei rapporti umani.

Geography è la canzone più bella dell’album, direi, insieme al singolo Walkthrough, e risente degli ascolti jazz che ne hanno influenzato la registrazione. La batteria è spesso spazzolata, il sassofono aggiunge solo pochi tocchi d’atmosfera all’arrangiamento, la chitarra preferisce parlare e commentare piuttosto che definire; a quello pensa la voce di Adele, in un flusso di coscienza casualmente articolato in strofe e la parvenza di un ritornello che dal personale/particolare (“I tried to teach you the care so you could feel less of a loner”, “There are things that I am passionate about but I can’t talk in conversations”) passa al generale (“I bet it’s cushy not to give a single fuck about other people’s situations”), riassumendo il tutto in una frase da tenere bene a mente in questi tempi scuri: “se riesci a vedere il mondo solo attraverso la lente del cinismo, qual è lo scopo del semplice vivere?”.

Neneh Cherry | Natural Skin Deep

Con quella meravigliosa voce di ruvida seta, canta di aborto, rifugiati, violenza e armi e della facilità con cui le teorie del complotto diventano fatti. Ma non calca mai la mano. La sfida che Neneh Cherry accetta, e vince, è restare empatica in un clima fatto per desensibilizzare. (Da una recensione del Guardian, questa)

Neneh Cherry – svedese, 54 anni – è, come Kathleen Hanna, una di quelle forze della natura capaci di rimanere in silenzio discografico per interi lustri e poi di esplodere luccicanti come agli esordi e coraggiose come non mai: solo negli ultimi sei anni si contano la spettacolosa collaborazione The Cherry Thing con il trio free-jazz di Mats Gustafsson (The Thing, appunto) e due dischi solisti. Se il primo – Blank Project – è stato quasi universalmente acclamato come uno dei migliori del 2014, probabilmente non succederà lo stesso con il nuovo Broken Politics: sempre meditativo e forse lievemente troppo omogeneo, è un album di grande qualità che però non colpisce probabilmente la pancia quanto la testa. Non che questo sia un male, e anzi sembra proprio centrare l’obiettivo dichiarato di raccogliersi un istante per riflettere su quest’epoca spezzata.

Nonostante tutta la quiete – data anche da una strumentazione che comprende kora e flauto, tra i tanti suoni che si ascoltano – ci sono riferimenti più movimentati al passato hip-hop/trip-hop della Cherry e alla Bristol dei nineties; in mezzo a Natural Skin Deep, in un’atmosfera da scontro armato però come immersa in una nebbiolina di stordimento oppiaceo e distante, anche un sample di Ornette Coleman. Musica per ballare e pensare, mentre intorno tutto crolla e non resta che l’ora; musica che cerca e trova un motivo per non tirarsi indietro.

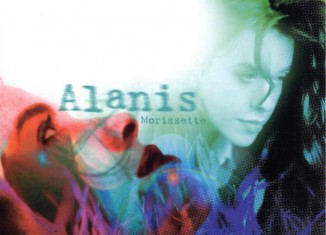

Janelle Monae feat. Grimes | Pynk

Pynk like the inside of your, baby

Pynk behind all of the doors, crazy

Pynk like the tongue that goes down, maybe

Pynk like the paradise found

Pynk when you’re blushing inside, baby

Pynk is the truth you can’t hide, maybe

Pynk like the folds of your brain, crazy

Pynk as we all go insane

A Janelle Monae, come sempre, ci sono arrivato per vie traverse: i suoi acclamatissimi primi due album, The ArchAndroid e The Electric Lady, me li ero persi; in compenso, non mi ero perso la sua apparizione da attrice in Moonlight – la fidanzata di Mahershala Ali nella prima parte del film, ma poi l’avrete vista pure ne Il Diritto di Contare. L’ultimo album Dirty Computer, invece, l’ho preso e amato all’istante, una sequenza di canzoni che anche stavolta non è sconveniente immaginare come una versione aggiornata di certi classici del primissimo Prince; tra r&b contemporaneo, pop e tantissimi anni Ottanta – tanto che non si fatica ad associare l’immaginario sonico di questa release alla San Junipero di Black Mirror – a metà del programma sgocciola una perla di quattro minuti dalla giocosa forza politica.

Pynk è la nuova collaborazione di Janelle con Grimes: un bubblegum iper-melodico che, oltre a molti trucchetti digitali, qualche estemporanea schitarrata e un esplicito parallelismo con la Pink degli Aerosmith, si avvale di un video efficacissimo nel sottolineare il messaggio della canzone: “un viaggio multisensoriale, radicale in una nuova dimensione della sessualità queer”, diceva bene Pitchfork. Aggiungo un piccolo esperimento mentale: prendete Diamante Nero di Celine Sciamma nella sua scena più iconica (una delle più belle di questi anni), immaginate di sostituire la Diamonds di Rihanna con questo pezzo e poi venite a dirmi che il ballo delle ragazze – quello reale e quello meaforico – non si fa di un rosa ancora più vulnerabile, sfrontato, sensuale; in una parola, perfetto.

Anna Calvi | Don’t Beat The Girl Out Of My Boy

Penso che il genere sia uno spettro. Penso che se a tutti noi fosse concesso di stare da qualche parte nel mezzo, e di non essere spinti agli estremi di mascolinità e femminilità, saremmo tutti molto più liberi. (Da un post Instagram di Anna Calvi, questo)

Anna Calvi, nella mia testa, da qualche anno va in coppia con Benjamine Clementine: entrambi talenti vocali e strumentali spaventosi, di quelli che quando li vedi dal vivo ti fanno paura per quante qualità sappiano assommare a sé; senza una sbavatura, senza lo spazio per un tentennamento, senza un vibrato o un acuto sbagliati: prodigi alieni che per qualche istante ti ammanniscono quella grazia e poi se ne ritornano al pianeta da cui sono venuti (o alla sfilata di moda cui sono stati invitati, più spesso). Capita di rado che la loro emozione non sia sottomessa a quelle capacità infinite: quando capita, è gioia liberatoria, e sembra proprio che Anna, nell’ultimo Hunter, abbia imboccato decisamente questa strada, sebbene probabilmente il suo capolavoro resterà l’esordio omonimo e noir del 2011.

Don’t Beat The Girl Out Of My Boy esprime precisamente quel concetto con cui la Calvi aveva presentato il nuovo lavoro su Instagram, sia a livello strumentale che lirico. I suoni sono inequivocabilmente eighties, che non temono di citare i bassi potenti di Disintegration mentre la voce mostra la sicurezza e la forza di sempre, azzeccando per giunta una gran bella fischiettabilità pop; a un certo punto, però, arriva uno stacco ed è come se – finalmente! – si perdesse del tutto il controllo, in una serie di acuti che Claudio Lancia su Ondarock non teme di paragonare a quelli leggendari di Clare Torry in The Great Gig In The Sky. Ed è proprio in quell’urlo infinito – molto più che in mille elaborazioni concettuali o pose a uso e consumo dei social network – che si intravede la possibilità di una liberazione.

Mitski | Two Slow Dancers

Amo davvero Mitski. La produzione dei suoi dischi non è proprio una cosa che di solito mi piaccia, ma sono una sua grandissima fan. È così brava a scrivere e nei live, e i suoi testi sono incredibili. Una donna che parla di amore e depressione: ha la capacità di farti sentire che non sei sola.

È ancora Adele Nigro a parlare, e sempre nella stessa intervista a Drowned In Sound che citavamo prima. Songwriter tra le più (giustamente) acclamate del nostro decennio, la giapponese-americana Mitski, classe 1990, si è guadagnata la fama grazie a una serie di dischi davvero splendidi e di rabbrividente intensità: da Bury Me At Makeout Creek e Puberty 2 fino all’ultimo Be The Cowboy, sembra che la nostra sia uno di quei talenti per i quali pubblicare una canzone meno che ottima sia impossibile. Ogni nuovo album, una mezz’ora che scava senza sosta nel sé oltre che nel mondo fuori – “cause nobody butters me up like you, and nobody fucks me like me” è forse il verso più tosto, nell’ultimo disco, ma anche quelli prima erano zeppi di coltellate simili (“I pick an age when I’m gonna disappear”).

Comincia che sembra il presente, il pezzo più bello di tutti: si chiama Two Slow Dancers ed è uno di quei brani che per quattro minuti fermano tutto quello che sta succedendo intorno, che improvvisamente non conta più. Comincia che sembra il presente, nella solita palestra americana del ballo scolastico americano, ma ci vogliono solo pochi versi prima che ci venga detta la verità: i due ballerini non sono due diciottenni all’high school prom, ma due adulti che s’illudono per una sera di poter risolvere tutto quello che è andato storto nelle proprie vite. Sarebbe cento volte più facile, fossero di nuovo giovani: ma non si può, non è così, la gravità vince su tutto. Quando dopo quattro minuti il pezzo finisce, per un attimo ti sembra impossibile che in futuro un’altra canzone pop possa parlare di tempo, caducità e fine in un modo diverso da questo.