Give Me 5 (Primavera Sound Special Edition) | Vol. 121

Ecco: solo dopo aver compilato una playlist con 50 brani ed essermela riascoltata per intero, sentendomi in fondo ancora un po’ tradito, mi sono reso conto che in realtà qui dentro ci sono nomi straordinari, anche se non proprio quelli che mi sarei aspettato – e ci sarebbe poi da fare una gran riflessione, su questa cosa delle aspettative: hai tutto a portata di mano, oggi, e poi ti scontri con la dura realtà che in un festival pure enorme/meraviglioso non potrai comunque avere tutti i tuoi preferiti insieme. E allora ho capito che nonostante tutto anche quest’anno dalla quattro giorni del Primavera si tornerà elettrici, con qualche pezzetto in meno di cuore.

Così scrivevo giusto quattro mesi fa, in occasione dell’annuncio della lineup del nostro festival preferito, il Primavera Sound di Barcellona (per dare la misura di un’ossessione: l’anno prossimo, per me, sarà il decimo consecutivo). Non sembrava proprio il cartellone dei sogni, è vero, eppure anche quest’anno sono riuscito a portare a casa dalla Catalogna una sequenza di concerti notevolissima, di quelle che sarebbe impossibile immaginare – tutte insieme – altrove.

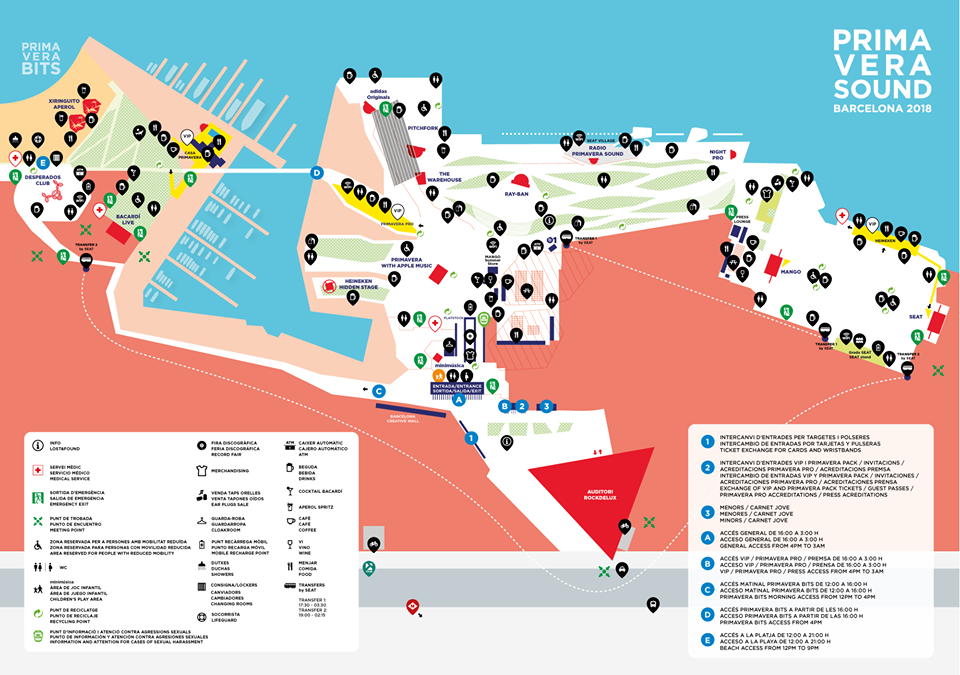

E dire che mi sono perso tutta l’elettronica, con set probabilmente eccellenti come Jon Hopkins e Oneohtrix Point Never (ma ho visto Dead Cross, Deerhunter e Beach House, quella stessa sera); mi sono perso il rap e la black music (Vince Staples, Tyler The Creator, Kelela); mi sono perso molti degli act principali, che solitamente evito come la peste (e però come soffro ancora oggi per Lorde!): ma è come se non contasse, in un evento simile. Il GiveMe5 di oggi – doppio, gentile concessione dei pazientissimi capi di SALT – è un piccolo viaggio in dieci canzoni fra i palchi del Parc del Forum, nel vano tentativo di ridarvi un po’ di quella magia.

Ezra Furman | I Wanna Destroy Myself

Il Ray-Ban, al Primavera, è il grande palco che dà sul mare, e godersi uno spettacolo alla transenna, lì, alle 18.30, è sempre un buon viatico per una gran giornata di musica – tra l’altro, da vicino, i suoni sono pazzeschi: ricordo ancora un frastornante live dei Disappears di qualche anno fa. Insomma, sono arrivato lì appena prima dell’aperitivo per il pop sfasciato di Ezra Furman: ve lo giuro, alla fine me ne sono andato via senza parole. Sul palco ho trovato un animale che cambiava pelle davanti ai miei occhi; trent’anni e poco più, magro, nervoso, la gigantesca scritta QUEER POWER sul petto, mentre dietro di lui la band macinava allegra e precisa power-pop, glam, rock’n’roll e perfino una cover di Kate Bush (Hounds Of Love). È arrivato urlando e se n’è andato urlando ancora di più, intonando piccoli anthem per il cambiamento (la rivoluzione comincia davanti allo specchio, diceva Bob Mould), mentre noi cominciavamo a saltare, ballare, piangere e perdere la voce già dall’apertura di I Wanna Destroy Myself. Un ragazzo che cercava se stesso cavandosi via la pelle e facendosi nervo scoperto: indimenticabile, per me.

Mike D (Beastie Boys) | Intergalactic

Al Parc del Forum c’è una zona che gli integralisti del feedback e delle chitarre vedono come il fumo negli occhi: è quella del Primavera Bits, l’oasi elettronica dove puoi trovare dj set praticamente a ogni ora del giorno. Alla fine quest’anno è toccato anche a me attraversare lo specchio (un ponte, fuor di metafora) e mi sono trovato in questo mondo notturno, scintillante e meraviglioso per il momento-amarcord del mio festival: sul Bacardi Live una folla prima piccola e poi via via sempre crescente si radunava per il live di Mike D. Una leggenda vivente, Mike Diamond da New York, uno che con Adam Horowitz (Adrock) e il compianto Adam Yauch (MCA, quanto ci manca) ha cambiato il corso della storia sotto il nome di Beastie Boys; e, accompagnato da un dj, il nostro ha ripercorso alcune tappe fondamentali dell’hip-hop che ha contribuito a creare, alternando superclassici originali come Sure Shot, No Sleep Till Brooklyn, Brass Monkey, The New Style e So What’cha Want a robetta altrui come 99 Problems e l’immancabile DNA di Kendrick Lamar, fino a mixare Sabotage e I Wanna Be Sedated dei Ramones. Niente di nuovo e nessuna delle raffinatezze cui ci avevano abituato i Beasties, per carità, solo tantissima energia e volumi pazzi: ma chiudere una serata abbracciati a gente a caso per Intergalactic è stata una gioia vera. Cause you can’t, you don’t and you won’t stop.

The National | Graceless

Matt Berninger non collassa più, dal vivo: questa la prima novità che mi porto a casa da quella messa laica che è sempre un concerto dei National. A Barcellona, complici forse anche il repertorio più pacato pescato dall’ultimo, splendido Sleep Well Beast e una scaletta corta che ha tralasciato i pezzi più laceranti della casa (penso ad Abel o a Squalor Victoria), abbiamo assistito a un live più compassato del solito, con gli affondi in sincrono dei gemelli Dessner che a questo giro non hanno fatto da trampolino per le consuete passeggiate ubriache del frontman fra il pubblico. In compenso l’intensità non è mai scesa a livelli da senilità precoce e, anzi, le esecuzioni si sono rivelate scintillanti, trovando ovvi picchi estatici in Terrible Love, Fake Empire e nella conclusiva About Today e rilasciando adrenalina per il finale urlato di Mr. November e Graceless, unico momento in cui la voce di Matt si è veramente lasciata andare, scomposta, neurotica e fragile come quella che abbiamo imparato ad amare negli ultimi quindici anni.

Slowdive | Catch The Breeze

La migliore live band del Primavera e non solo. Assistere a un concerto degli Slowdive è un’esperienza sconvolgente, quasi un trattato filosofico sull’utilizzo emozionale delle chitarre. Neil Halstead e Rachel Goswell, le due figure centrali di questi eroi dello shoegaze ritornati con un nuovo album lo scorso anno, scelgono le canzoni migliori di una discografia immacolata: Catch The Breeze dall’esordio e la cover di Golden Hair di Syd Barrett (enorme); Alison, Souvlaki Space Station e When The Sun Hits da Souvlaki; Crazy For Love dal sottovalutatissimo Pygmalion; cinque brani dall’ultimo, omonimo. Scegliere la migliore, davvero, è impresa impossibile: tutto si attesta su valori qualitativi astronomici, un impasto di voci suadenti e chitarre effettate (tre, in certi momenti, ad avvolgere tutto e tutti) che fluisce da un pezzo all’altro senza soluzione di continuità, stampando lacrime di gratitudine sui volti di noi ascoltatori.

Nick Cave & The Bad Seeds | Loverman

Uno dei grandi nomi del Primavera di quest’anno, Nick Cave si è affacciato sul Mango alle 23:40 del giovedì, poco dopo la fine del concerto di Bjork sul palco di fronte. Novanta minuti intensi e taglienti, con i Bad Seeds letteralmente a fuoco in esplosioni di rumore controllato a livelli di precisione impensabili – una cosa che mi è capitato di sentire solo nei live degli Swans di Michael Gira – nei classici From Her To Eternity, The Mercy Seat, Jubilee Street e Deanna. Se non tutte le ballad sono riuscite allo stesso modo (The Ship Song, la mia canzone preferita fra le sue, purtroppo è parsa un po’ tirata via), le decine e decine di persone che Cave si è portato sul palco per Stagger Lee e Push The Sky Away e l’inserimento in scaletta di una rarissima Loverman hanno spazzato via ogni residua difesa emotiva: e dei ragazzi che stavano sullo stage a pendere dalle labbra del Re Inchiostro, e nostre, che alla fine del concerto, benché fosse solo l’una di notte, non abbiamo sentito il bisogno di ascoltare altro.

Idles | Heel / Heal

L’attacco è tutto, a volte. Arrivato giù all’Adidas per quello che pensavo sarebbe stato un buon concerto punk da godermi per una ventina di minuti in attesa di Ty Segall, sono stato travolto dalla bordata impressionante di Heel / Heal, il brano che apre l’esordio discografico degli Idles. Capita spesso di vedere band di questo genere alle prese con belle canzoni, ottima tecnica e grande impatto sonoro; dagli Idles, però, ho trovato anche una cosa che non si trova più tanto spesso in giro: un senso di minaccia incombente, quella cosa che trasforma il rock’n’roll in qualcosa di potentemente sovversivo. Joe Talbot urla d’ingiustizie sociali mentre la band gli vortica intorno bestemmiando un punk dalle tinte post e hardcore, con la ritmica che pare un treno targato Shellac. Morale della favola: ho fatto air guitar e headbanging per conto mio per 45’ buoni, ho perso (mi dicono) un concertone di Ty Segall e alla fine sono pure sopravvissuto a un micidiale wall of death. Non avrei potuto chiedere di meglio.

Cesare Basile | U Fujutu Su Nesci Chi Fa

Questa è la storia della Dannata, la città in cui per sortilegio gli offesi sono grati a chi li offende. La storia della tromba d’aria che viene a distruggerla, la storia che si racconta quando una donna si fa scuro e tempesta per giustizia o per vendetta. La vigilia, la sorte imprevista, i passi di un bastone che ruota nella quiete, il gioco dell’oca della rivolta, il fuoco dello sconfitto deriso e beffato financo dal demonio. È storia narrata agli angoli delle piazze dalla voce consumata di un vecchio cuntista. Ed è la paura, il nostro insoddisfatto bisogno di consolazione.

Cesare Basile lo presentava così, il suo ultimo album U Fujutu Su Nesci Chi Fa. Era tanto che non lo ascoltavo, lui, e il Primavera è stato un’ottima occasione per andarlo a recuperare nella sua ultima veste: all’Adidas mi sono trovato davanti una band compattissima (tre donne e tre uomini, elettriche e acustiche, danze, tastiere, batteria e perfino pietre percosse), un cortocircuito elettrico e anarchico capace di generare groove circolari degni di The Ex e Tinariwen. Nessuna ballata, nessuna consolazione per scheletri di canzoni ruvide che sembrano spuntare da una terra in cui non può crescere altro.

Anna Von Hausswolff | Ugly And Vengeful

Alla fine dell’anno per me sarà ben difficile trovare un altro disco che sappia darmi le stesse emozioni di Dead Magic, l’album con cui la trentunenne Anna Von Hausswolff si è imposta all’attenzione della critica (un grandissimo riscontro, qui da noi). Una miscela sulfurea di doom, metal e atmosfere livide e opprimenti come un basso cielo invernale, dominate da un organo mastodontico e da una voce acuta e penetrante che di volta in volta può ricordare Kate Bush o Diamanda Galas e che dal vivo si fa quasi cannibale. Il live dell’artista svedese ha confermato tutte le ottime impressioni del lavoro in studio, andando ancora oltre: cinque brani per un’ora piena di musica (unica fra tutti a ignorare i richiami alla puntualità dell’organizzazione), esecuzioni come possessioni demoniache di un corpicino in apparenza fragile, esile; una fiaba violenta come tutte le fiabe, che ha assunto proporzioni gargantuesche nei venti minuti di Ugly And Vengeful, probabilmente il singolo frammento più alto dell’intero mio Primavera.

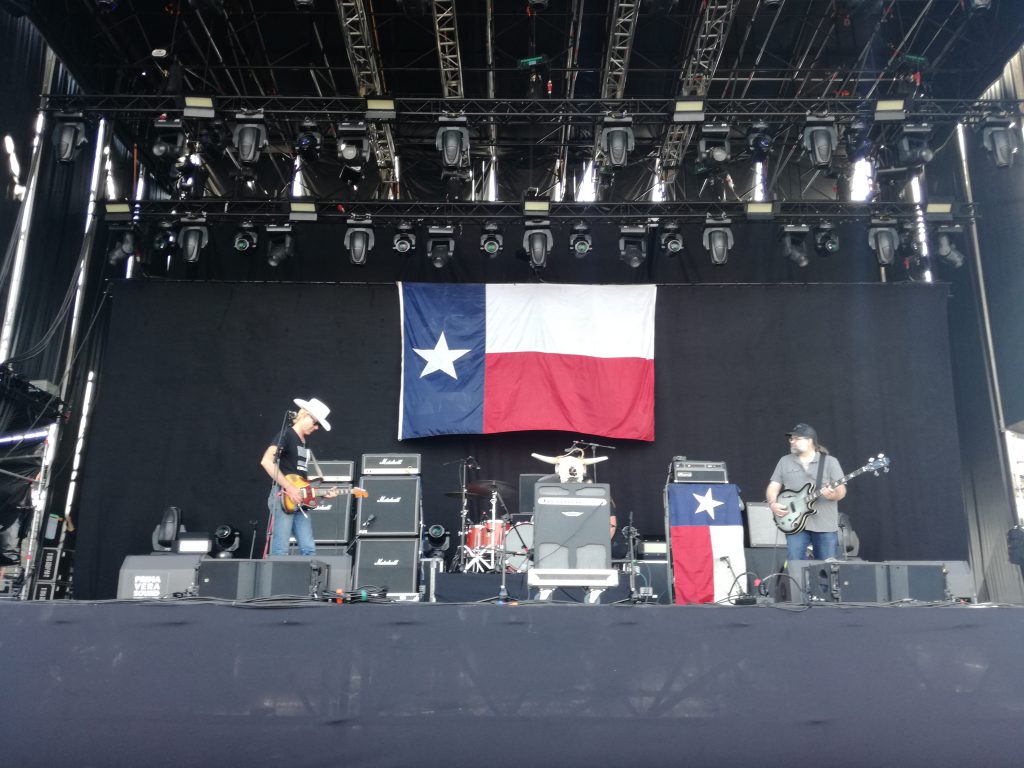

Lift To Experience | Falling From Cloud 9

Ora: provate a immaginare una band che ha pubblicato un solo album, doppio, diciassette anni fa. Il suono: un misto di psichedelia, shoegaze, alt-rock, noise e musica chiesastica; il concept: un Secondo Avvento in Texas, con i titoli delle canzoni che, letti in fila, formano un’unica frase. Capirete da voi che The Texas Jerusalem Crossroads non aveva proprio tutte le carte in regola per sfondare; però diciassette anni dopo, i Lift To Experience del cowboy eccentrico Josh T. Pearson sono tornati fra noi per riproporre quelle canzoni indimenticabili e si sono trovati davanti un pubblico calorosissimo, intento a intonare piccoli, grandi inni di alt-rock sacro (in ogni senso). Su tutto, mentre sul palco troneggiava un’inquietantissima – visti i tempi – Lone Star Flag, resterà l’esecuzione dilatata di Falling From Cloud 9: immaginatevi un Jeff Buckley infuocato e virato southern gothic e noise e non sarete lontani dal toccare il cielo di questa meraviglia.

Spiritualized | So Long, You Pretty Thing

Alla fine si ritorna al principio, per l’antipasto del festival. Il mercoledì, prima che iniziasse tutto, c’era da far la coda fuori dal Forum per avere i biglietti per l’attesissimo live degli Spiritualized – Jason Pierce è uno degli eroi della nostra musica, e perdersi una rivisitazione con coro e orchestra di un repertorio che mette insieme noise, psych e soul non era proprio un’opzione accettabile. L’Auditori – quest’anno pochissimo utilizzato – ci ha offerto come sempre una qualità sonora straordinaria, che ha esaltato un viaggio quasi cronologico lungo tre decenni di musica; quattordici brani, ognuno una catarsi, che hanno dato il giusto risalto al capolavoro assoluto Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space e hanno trovato l’apice per me nella conclusiva, So Long, You Pretty Thing, giubilante e malinconica insieme, che ha accompagnato verso l’uscita 3.000 persone con il cuore stretto fino alle lacrime da un coro che avremmo tutti voluto essere infinito.

So long you pretty thing, God save your little soul

The music that you played so hard ain’t on your radio

And all your dreams and diamond rings and all that rock and roll can bring you

Sail on, so long