Dieci cover di Leonard Cohen che non sono Hallelujah

L'influenza di Leonard Cohen sulla canzone moderna è incalcolabile. Dalle cover fino agli influssi inconsci. Un viaggio oltre Hallelujah.

Avevo quattordici anni quando ho letto per la prima volta il nome di Leonard Cohen. Stavo sfogliando il libretto di Up dei R.E.M. – la prima volta che pubblicavano i testi per intero, una specie di evento – e in fondo, fra i crediti, notai una cosa particolare: tutti i pezzi erano firmati Buck/Mills/Stipe, tranne uno, Hope, accreditato anche a Cohen. A quanto ne so andò così: Stipe e la band completarono il brano e solo dopo si resero conto che la struttura del testo e la melodia erano praticamente identiche a quelle di Suzanne; a quel punto decisero di inserire Cohen come co-autore della canzone.

Buffo, no? Cominciare un articolo dedicato alle cover dei brani di Cohen con una canzone che non è una cover. Ma questa storia ci dice quanto l’influenza del canadese sulla canzone moderna sia incalcolabile, perfino a livello inconscio. Tant’è che è praticamente certo che chiunque sia nato dopo il 1980 abbia sentito la versione di Jeff Buckley di Hallelujah ben prima di quella (pacchianissima) originale. Ma siccome questa è una di quelle canzoni che abbiamo sentito così tante volte che qualcuno ha addirittura proposto di pensionarla – non io e mia madre, che l’abbiamo messa tra le top five per i rispettivi funerali – a questo giro ne scegliamo altre dieci, altrettanto meritevoli. Dentro, cinquant’anni di musica straordinaria: l’ascoltate qui.

Al di là dei testi, certe canzoni di Leonard Cohen sono tanto perfette che mettono in difficoltà chiunque voglia reinterpretarle. Gli spartiti sono così puliti, tutto è così calibrato che il rischio di suonare half-hearted, come si dice, è dietro l’angolo. Ma il cuore non può proprio essere a mezzo servizio, quando si tratta di Cohen, e quindi l’incantesimo funziona solo se di volta in volta ci si mette un’infinita dolcezza, una tremenda intensità o una spaventosa violenza.

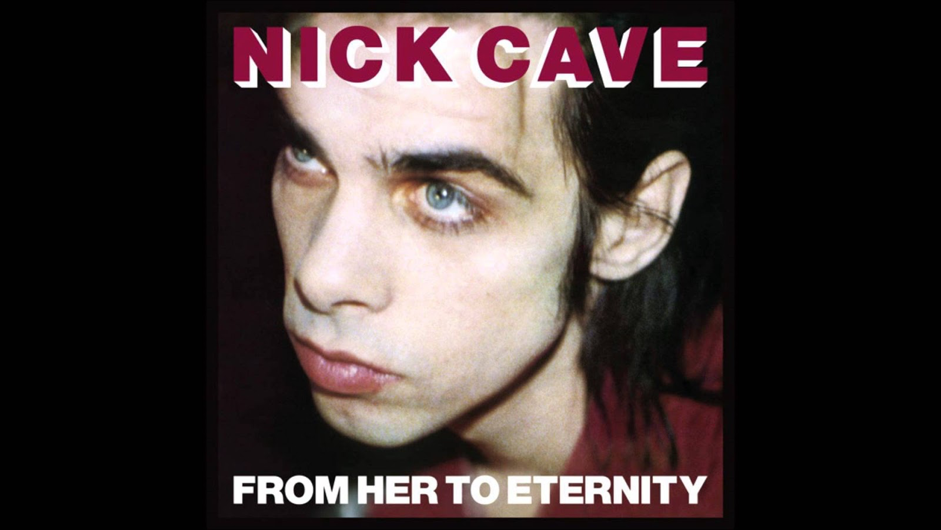

Prendete la torch-song If It Be Your Will. L’originale stava su Various Positions, non certo il miglior album della discografia del nostro; Antony Hegarty la prende e l’annega nel suo inimitabile vibrato, lacrimando di piano e archi. Oppure Avalanche, che su Songs Of Love And Hate aveva l’atmosfera di un vecchio noir, la neve che ti viene incontro mentre corri in auto di notte, in mezzo alla bufera; in mano a Nick Cave e ai suoi sgherri, il film è un remake horror che rantola e sputa sangue, ed è impossibile ascoltare senza un brivido di terrore quel verso finale, ora:

it is your turn, beloved,

it is your flesh that I wear

Lalli invece sceglie di renderla in italiano, Famous Blue Raincoat, e la inserisce a metà dell’esordio solista Tempo di Vento. Una delle voci più intense del panorama alternativo italiano – arrivava dai Franti, Lalli, storico collettivo torinese che metteva insieme hardcore punk, jazz, folk e protesta anarchica – si misura con un classico immortale, accompagnata solo dal pianoforte e da un sax. Anche qui tutto sa di neve e di notte: il suono si fa senso, la voce solo un altro strumento. Bellissima, davvero.

E con Cohen ci si può pure attenere all’austerità originale, per carità, ma ci vuole una classe che non è di tutti. È quella di Johnny Cash, che infila una spartana Bird On A Wire nel primo dei suoi American Recordings; è quella di Evan Dando che con Liv Tyler (!!!) rende in modo ancora più dolce Hey That’s No Way To Say Goodbye. È quella di Beth Orton, che dal vivo riprende Sisters Of Mercy e le dona se possibile ancora più solennità, con la voce che quasi si spezza, rauca:

we weren’t lovers like that

and besides it would still be alright

Un coro enorme di voci indimenticabili, nel corso dei decenni, si è cimentato con il canzoniere coheniano. Con Judy Collins – che la incise addirittura prima dell’esordio di Cohen – Nina Simone fu una delle prime, alla fine dei ‘60, a riproporre Suzanne, qui una meraviglia di brezza jazz, canticchiata solo per sé; Anna Calvi, invece, è fra le ultime, con una versione strumentale di Joan Of Arc che miracolosamente conserva l’epica dell’originale, forse per via di quel limpidissimo suono di Stratocaster. E non dimentichiamo Marianne Faithfull, che in una delle sue ultime uscite – l’ottimo Give My Love To London – infilava quasi a fine corsa un’emozionata rilettura piano/voce di Going Home.

Da dove siamo partiti, però, ritorniamo. Perché c’erano i R.E.M., al principio, e sono qui anche alla fine, con una delle migliori rivisitazioni della nostra selezione. La loro First We Take Manhattan abbandona l’andamento funkeggiante dell’originale per assumere le tinte di un pop-rock drammatico e rumoroso, con le strofe intonate da Michael Stipe su due differenti registri e il coro – che nell’originale sembrava spuntare a tradimento da un disco di Cyndi Lauper – affidato alla voce di Mike Mills, che porta un po’ di sollievo West Coast in tutta quell’oscurità.

Era il 1991, e una band che si stava prendendo il mondo sceglieva di reinterpretare questo brano per un tributo e poi come b-side del primo singolo del nuovo album, Automatic For The People. Che sarebbe diventato un caposaldo della canzone rock di fine Novecento, drammatico e rigoroso quanto i massimi capolavori di Leonard Cohen.

Era il 1991, e una band che si stava prendendo il mondo sceglieva di reinterpretare questo brano per un tributo e poi come b-side del primo singolo del nuovo album, Automatic For The People. Che sarebbe diventato un caposaldo della canzone rock di fine Novecento, drammatico e rigoroso quanto i massimi capolavori di Leonard Cohen.

Francesco Pandini