Per chiunque abbia mai avuto un cuore. Blue Moon e i Cowboy Junkies

Era tanto tempo che non mi capitava di leggere così assiduamente come in questa pausa natalizia: a trentasei anni – mi vergogno un po’ a dirlo – ho ancora la fortuna di fare un lavoro che mi concede ferie da liceo, d’inverno; ma è una vera fortuna, e quindi ringrazio il cielo e ne approfitto. Una pagina dopo l’altra, ne ho divorate più di milletrecento in poche settimane, e mi è rimasta una fame inverosimile di altre letture, altri personaggi con cui condividere un pezzo di strada, altre immagini memorabili: solo alla fine mi sono reso conto che tutte le mie scelte si erano orientate su biografie e autobiografie.

La prima è stata See A Little Light, vita avventurosa del mio padre spirituale Bob Mould, l’uomo cui dovete pensare quando sentite una canzone rumorosa da tre minuti con una melodia pop (anche se la cosa più bella del libro resta inevitabilmente la sua tensione quasi supereroistica verso una vita piena). Poi è stato il turno dell’impressionante memoir di Tara Westover, L’Educazione, storia di una ragazza che grazie all’istruzione si emancipa dal mormonismo radicale della famiglia. Infine, dopo L’Arte di Collezionare Mosche di Fredrik Sjoberg (divertito resoconto di una passione così insulare e infinitesima da guadagnarsi il diritto di farsi racconto universale), è toccato alla vita di Philip K. Dick raccontata da Emmanuel Carrère in Io Sono Vivo, Voi Siete Morti.

Proprio mentre mi avvicino all’ultima fase della tormentata parabola dello scrittore di Chicago – scrivo queste righe e intanto di là sono arrivati i personaggi che entreranno nel suo libro che preferisco, Un Oscuro Scrutare: non vedo l’ora di ritornarci – mi domando quale sia la qualità nascosta che mi tiene avvinto a queste pagine come se si trattasse della più imprevedibile fiction, instancabilmente votata al colpo di scena. E la mia risposta è che questi libri suonano: più leggo e più quel periodare mi sembra un’ipnosi di strofe e accordi e cori e strumenti, ognuno con la propria peculiarità.

Un esempio. La vita di Dick, un’allucinazione lunga 54 anni, è perfetta per l’elettronica introversa e ambientale di Aphex Twin e del suo Selected Ambient Works vol. 2 (anch’esso pura alienazione totalmente distaccata da ciò che le stava intorno) o per certe storture spaziali di Sun Ra. Ascoltare l’inquietante theremin della colonna sonora di Ultimatum Alla Terra in parallelo alle pagine dedicate alla prima produzione dickiana – quella più classicamente sci-fi – sarà una vera rivelazione.

L’Idaho della Westover, complici paesaggi meravigliosi e quell’esistenza di ristrettezze morali e materiali in cui non era ammesso nulla che potesse essere considerato di troppo, è stato invece naturale associarlo alle tristezze rallentate dell’Americana moderna, ai primi Low (che pure sono mormoni) e ai Mazzy Star. Poi, mentre me ne stavo al Disco d’Oro a spulciare i cd usati, mi è cascata fra le mani una copia della Trinity Session dei canadesi Cowboy Junkies: non la riascoltavo da molto, e me la sono portata a casa.

Ed è stato lì che il libro ha preso a cantare.

Non so se anche voi abbiate degli album-feticcio così belli da non richiedere altri approfondimenti sugli autori.

Qualcosa che esiste di per sé, come in una bolla, senza che quanto fatto prima e dopo da quegli stessi musicisti abbia davvero importanza; a volte non serve neanche che sia un capolavoro. Ecco: a me capita con questo album dei Cowboy Junkies da Toronto, che, ad ascoltarlo con lo spirito dello storico, rivela dodici tracce che precorrono i tempi, nonostante la forma sia apparentemente tradizionalissima; sono in giro da quando sono nato, i Junkies, la loro ultima opera è di un paio d’anni fa, ma io non ho mai ascoltato nient’altro del loro catalogo perché questo disco mi pare dire tutto.

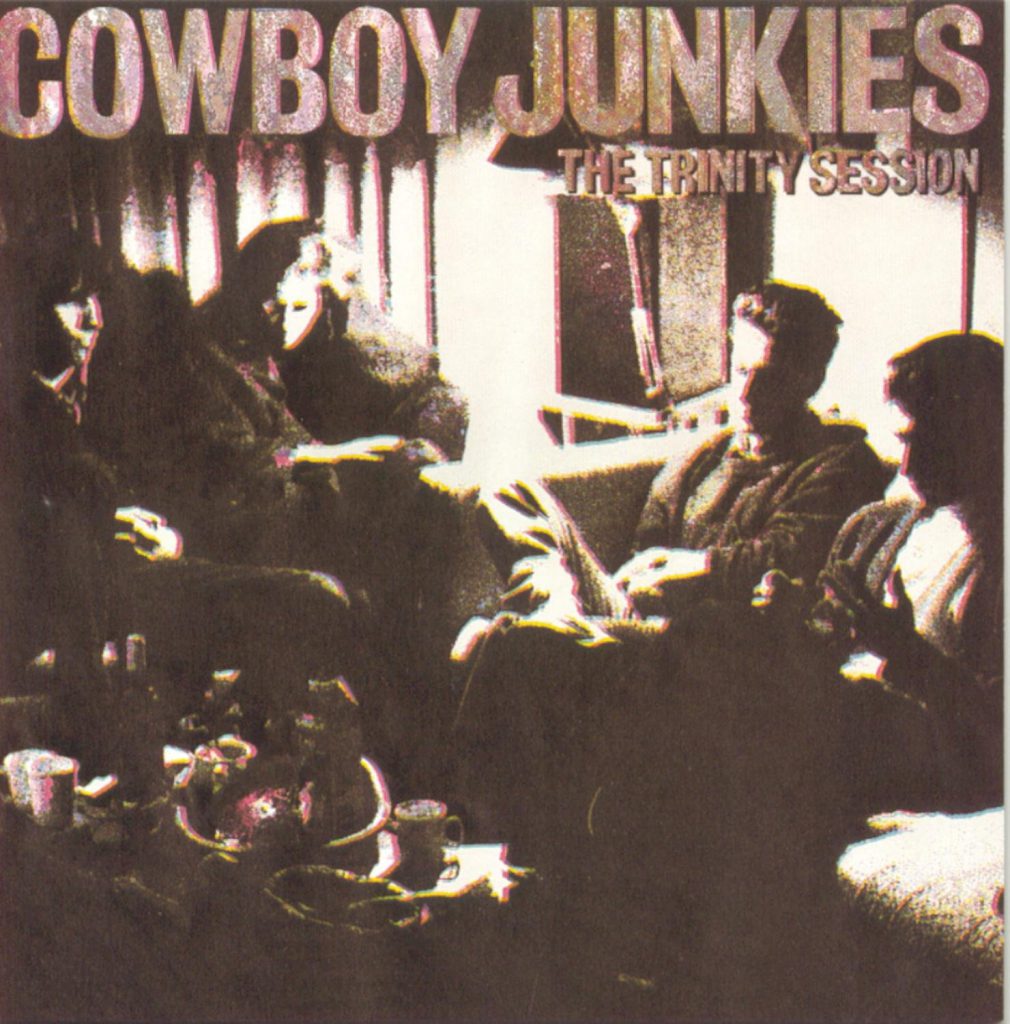

The Trinity Session è il loro secondo lavoro, data 1988, e presenta subito una particolarità inconsueta: è un misto di riletture di traditional e brani autografi, ma è registrato dal vivo in un pomeriggio di novembre nella Chiesa della Trinità di Toronto, con la band seduta intorno a un unico microfono – in realtà fu un po’ più complicato di così, ma i dettagli della registrazione li lascio ai più nerd di voi in un articolo bellissimo, che dice anche molto di un’epoca in cui non tutto era a portata di mano e arrangiarsi era un’Arte vera. Ci sono parecchi musicisti di contorno che a fine giornata arrivano per piccole sovraincisioni, ma il fulcro è la famiglia Timmins: Margo, voce incantatrice di fumo e seta; Michael, chitarra spettrale; Peter, batteria spazzolata a far da appoggio per i glissando acquatici del basso di Alan Anton.

Eppure, nonostante l’assoluta povertà di mezzi, l’incisione è di una bellezza abbagliante perfino su un CD della fine degli anni Ottanta, un periodo in cui quasi nessuno con molti più soldi di questi riusciva a far suonare decentemente un compact disc. Sospeso in un luogo fuori dal tempo, The Trinity Session è il blueprint per gli album di cover degli Yo La Tengo (Fakebook, di soli due anni dopo, sembra inimmaginabile senza questo modello), per gli infiniti abissi di malinconia dei Mazzy Star di Fade Into You, per la vocalità eterna di Mimi Parker. Perfino Lana Del Rey deve qualcosa a queste tracce, con il suo mettere fuori fuoco il pop degli anni Settanta con un’inquietudine difficile da definire.

La scaletta è divisa equamente tra riletture di classici country/folk/blues (Mining For Gold, Walkin’ After Midnight, I’m So Lonesome I Could Cry) e originali strappacuore come Misguided Angel o To Love Is To Bury. Materiale classico, a un primo ascolto, che però rivela uno spostamento di prospettiva rispetto ai classici temi da Sogno Americano di amore, fuga e redenzione. Una bruma di malinconia si spande su tutte le tracce, senza distinzione; l’amore è tale solo con la consapevolezza della perdita futura, una sensazione d’impermanenza sublimata nel canto di Margo, totalmente ripiegato su se stesso. Un mormorìo suadente e fatale, che suona come un pensiero sfuggito al controllo, espresso ad alta voce e subito ripreso per paura delle conseguenze.

C’è un momento non secondario, nel racconto di Tara Westover, in cui la ragazza scopre di avere un talento naturale per il canto. Non riesco a togliermi dalla testa l’idea che pezzi come questi – che il padre non le avrebbe mai consentito di cantare, licenziosi come sono – sarebbero stati perfetti per lei e la sua scoperta del desiderio: pare di vederla, varcare la soglia di quella chiesa rapita da quel che sentiva da fuori, unire la propria voce a quella di Margo e finalmente riuscire a spiegare le ali e andarsene.

“Non c’è proprio nessun’altra canzone che possa seguire quelle parole se non Sweet Jane dei Cowboy Junkies: il modo in cui la Timmins sussurra quel testo semplicemente spezza il cuore. Perché sappiamo tutti che se si gioca al gioco dell’amore, il cuore ne verrà spezzato. Se si recita quella parte, ci si volterà e la si odierà. Ma lo facciamo comunque per abbracciare quei momenti fugaci – come la registrazione di The Trinity Session – che esistono tra i drammi della vita, zeppa di “heavenly wine and roses that seem to whisper to her when she smiles”” (da un articolo di Billboard, questo)

Se ne sono accorti in tanti, della rilettura di Sweet Jane che s’incontra verso la fine dell’album. Per Lou Reed era praticamente l’unica cover di un suo pezzo che meritasse di essere ascoltata; Oliver Stone la inserì qualche anno dopo nel suo classico Natural Born Killers per accompagnare la fuga di Mickey e Mallory. Ma se le parole di Billboard, riportate qui sopra, sono perfette per descrivere sia questo fantasma di canzone – così lontano dalla grandeur glam con cui Reed l’aveva trasformata in uno standard in Rock’n’Roll Animal – che l’intero disco, ho sempre pensato che l’apice emotivo di questo classico di culto stesse altrove, in quel miracolo d’incontro fra passato e presente che è Blue Moon (Song For Elvis).

Un po’ di contesto, per cominciare.

Di Blue Moon si può parlare a ragione di uno standard pop, scritto nel 1933, che utilizza quella progressione di accordi che verrà definita ’50s progression – recuperare anche solo Wikipedia, prego – e diverrà un classico per le ballate: tutto quello che gira intorno alla sequenza C-Am-F-G, più o meno, viene da qui. Praticamente chiunque ne ha incisa una propria versione – i Platters e Rod Stewart, Billie Holiday e Frank Sinatra, Bob Dylan e Cyndi Lauper, ed è perfino alla base dell’inno del Manchester City – ma è quella di Elvis Presley la lettura notturna cui i Cowboy Junkies si ispireranno.

Il testo del Re è ancora quello dell’originale – la solitudine di un protagonista rimasto senza il proprio amore a sospirare di fronte alla luna, e quello che a me pare lo spettro di un suicidio ad aleggiare distante – ma l’incisione da notte fonda ha il suono inquieto dei classici del blues (anche di quello che verrà: viene da pensare all’ansimare di Jeffrey Lee Pierce, ascoltandola). Lamento dolce e sensuale di tristezza inconsolabile, è da qui che i Cowboy Junkies prendono le mosse per costruire un piccolo capolavoro stando sulle spalle del più grande dei giganti, cui il pezzo sarà dedicato.

Le parole, innanzitutto. La prospettiva è femminile; l’amante non se n’è semplicemente andato, se ne parla come se fosse morto – ancora una volta, l’amore coincide con la sua scomparsa. L’interpretazione vocale di Margo è delicatissima, priva di impennate e imperturbabile, come se il dramma narrato fosse stato interiorizzato come inevitabile e ora non restasse che riflettere sul senso dell’esistere “without a love of my own” per tutto il tempo che rimane. Tocca all’arrangiamento inventarsi microvariazioni emotive che in altri contesti meno raffinati e più da torch song spetterebbero proprio alla voce.

Sono i dettagli sonici, infatti, a rendere questa Blue Moon dei Cowboy Junkies un nuovo standard di riferimento, come se Elvis l’avesse cantata dopo aver ascoltato It’ll End In Tears. Il suono del basso che scivola liquido annunciando il tema; la chitarra che si limita a commentare qua e là – il solo minimale che entra poco prima dello scoccare del secondo minuto, quello più twangy prima dell’ultimo verso, il ghirigoro che doppia il falsetto della cantante qualche istante dopo; la batteria che sembra dire agli altri strumenti quand’è il tempo di abbassare i toni e lasciare che la luce del palco si concentri solo su Margo.

E quell’eco nella voce, che nella realtà dei fatti si deve a una location fuori dall’ordinario, sembra invece un’altra insostenibile vibrazione del cuore:

Blue Moon you saw me standing alone

without a dream in my heart

without a love of my own

Blue Moon you knew just what I was there for

you heard me saying a prayer for

someone I really could care for

Non sono mai stato bravo con i regali, ma – incredibile dictu – quest’anno per Natale ne ho fatto uno.

C’era da andare a trovare una delle mie migliori amiche per vedere la sua casa nuova e gli occhi scintillanti della sua bimba nata solo qualche mese fa. C’era da portarle qualcosa che contasse, e io avevo appena finito di leggere L’Educazione: non c’è stato nemmeno bisogno di pensarci troppo, prima di incartare la mia copia – ed esattamente come per questo articolo, il biglietto che l’accompagnava aveva una premessa decisamente più lunga degli auguri stessi.

Ho preso in prestito l’auto di mia madre e sono partito; mentre guidavo dal mio al suo paesello con il libro poggiato sul sedile del passeggero, la pianura cremasca prendeva il colore blu del tramonto dei primi giorni d’inverno. Sullo stereo non potevano che esserci i Cowboy Junkies, musica perfetta per strade solitarie, lastricate di foglie cadute: a un certo punto è partita Blue Moon, e in una delle vecchie cascine sperse nella campagna è stato facile immaginare Tara Westover ascoltarla di nascosto dai genitori, nella propria stanza. Sdraiata sul pavimento, le mani incrociate dietro la nuca, presa a sognare – grazie a quei suoni – un amore e una vita senza catene: la prima epifania che trasforma quello spazio angusto e senz’aria in una stanza tutta per sé.

Titolo: The Trinity Session

Autore: Cowboy Junkies

Etichetta: BMG

Anno: 1988