Blessed be the mystery of love. Colonne sonore per gli Oscar 2018

Premessa, doverosa. Sono un tipo ossessivo, vendicativo, e con una confessione da fare: da tre anni non seguo più la notte degli Oscar. Non perché se ne sia andata la passione per il cinema – come potrebbe? – ma perché io, nel 2015, la mancata affermazione di Boyhood in tutte le categorie in cui era in lizza, l’ho vissuta come un tradimento. The epochal travesty, l’hanno chiamata su Slate, paragonando quello schiaffo dell’Academy a quelli riservati a Quarto Potere, Pulp Fiction, Apocalypse Now o Toro Scatenato. Ho giurato che non mi sarei più curato di quella messinscena, nossignore.

Però. Però è difficile staccarsi dalle tradizioni, e l’annata cinematografica appena conclusa ha fatto di tutto per riportarmi a casa: in questi giorni ho tutta l’intenzione di recuperare Il Filo Nascosto e Lady Bird, e poi, dei nove titoli in lizza come miglior film, ne avrò visti otto. Penso proprio che Chiamami Col Tuo Nome si meriterebbe il premio più ambito, e non per semplice campanilismo, ma perché l’opera di Guadagnino è uno di quei classici istantanei che si riconoscono lontano un miglio; in alternativa, vorrei che la statuetta andasse al mio padre adottivo, Guillermo Del Toro, per The Shape Of Water (che meraviglia di favola storta!). Ma devo dirlo: chiunque vinca il premio, sarà comunque da apprezzare, perché la qualità media del 2017 al cinema – perlomeno quello da Oscar – è stata pazzesca.

E veniamo qui all’argomento del post, che – sorpresa! – non sono i film, ma le colonne sonore candidate all’Oscar. Perché anche qui c’è materia sonora di prima scelta, per noi ascoltatori compulsivi: facciamo un po’ di ordine.

Il primo grande film che ho visto nel 2018 è stato il nuovo di Martin McDonagh, che attendevo con ansia dopo i fasti di In Bruges e 7 Psicopatici. A ragione, devo dire, dato che il regista ha tirato fuori una nuova opera praticamente perfetta. Non c’è giudizio morale chiaro, in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, solo dolori differenti che s’intrecciano mentre sullo sfondo la desolante provincia americana scorre sempre uguale a se stessa – sempre la stessa foschia, le stesse strade deserte, la stessa mancanza di prospettive che genera mostri e Trump.

Lo stesso fiato corto si respira nei solchi della dolente colonna sonora country-folk di Carter Burwell, che inframmezza strumentali originali zeppi di malinconica foschia a brani altrui (Townes Van Zandt e Monsters Of Folk, per dirne due). Rurale: ecco il termine che userei per raccontarvi questo score, che, ascoltato separatamente dalla visione, non direbbe nulla dell’ironia acida di molti passaggi del film, e ricorderebbe piuttosto certe cose cupe di Un Gelido Inverno, certa saggezza inconsolabile dei dischi di Will Oldham o Willy Vlautin, certa purezza alla Blanket Warm dei Lullaby For The Working Class. Il suono del retroterra americano degradato, spiegato bene.

Christopher Nolan non è mai stato uno dei miei registi preferiti: se la sua idea di cinema è forte da un punto di vista visivo, è anche vero che per i miei gusti non si è quasi mai concretizzata in progetti che avessero abbastanza sostanza. Bene: dopo anni di scontri immaginari con il cineasta britannico (di cui lui ovviamente non ha mai saputo nulla, perché – come molte altre cose – stavano solo nella mia testa), abbiamo fatto pace con Dunkirk, un grandissimo film, emozionante e finalmente ricco non solo dal punto di vista visivo e sonoro.

Al lavoro con Nolan, anche questa volta, troviamo Hans Zimmer, altro mammasantissima della musica da cinema contemporanea che a me non ha mai detto più di tanto – o meglio: mi ha sempre detto la stessa cosa, con un sacco di BRAAAM. Eppure qui il suo contributo è incredibilmente funzionale al racconto, sospeso fra i ticchettii dell’orologio di Nolan campionati in vari modi e che vanno a scandire in maniera ossessiva i momenti di un film guidato dal tempo e i portentosi crescendo orchestrali che ci avevano fatto spavento già dal trailer, per cui si usavano porzioni del pezzo-chiave della colonna sonora, Supermarine. Un commento così ben innestato sul corpo caldo della narrazione e degli altri rumori che costituiscono l’ossatura della pellicola (sì, qui si può ancora dire “pellicola”) che, alla fine del film, uno quasi non s’accorge che di parole quasi non ce ne sono state.

Lo confesso: non ho finito di ascoltare tutta la colonna sonora del centesimo capitolo della saga Star Wars. Perché, guardiamoci negli occhi (cit.): mi sono molto divertito, guardando il film, sono uscito dalla sala contento (anche se non emozionato come per il capitolo precedente a firma JJ Abrams) perché ci sono pure elementi nuovi nella saga; però non riesco a scrollarmi di dosso quella sensazione di pura, insanabile malvagità che porta con sé l’idea di un franchise che potrebbe andare avanti per sempre e costringendoti sempre in qualche modo a guardare.

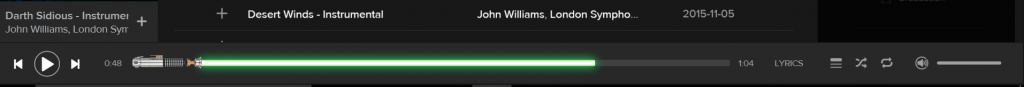

La colonna sonora di John Williams ha sicuramente gli stessi pregi – epica e autoironica, superespansa e con il tema portante infilato dappertutto e rivisto in ogni tonalità possibile – ma pure gli stessi difetti. E io non voglio ascoltare per sempre il tema di Guerre Stellari, anche se è bello e quando l’ascolti la progress bar di Spotify diventa una spada laser.

C’è una stanza piena d’acqua, all’inizio di The Shape Of Water: cose che galleggiano, e una ragazza che dorme serena. Sembrerà troppo poco per capire il tono di un film, e invece quella scena meravigliosa c’è già tutto quel che serve per entrare nel mondo magico e instabile della nuova, assurda fantasia di Guillermo Del Toro. E tutto funziona talmente bene fin da quelle prime immagini da indurre subito lo spettatore in una sospensione dell’incredulità totalmente partecipe delle vicende narrate.

In questo, la colonna sonora curata da Alexandre Desplat fa un ottimo lavoro. Naturalmente non vi potreste immaginare il film solo ascoltando l’accompagnamento musicale – è davvero tutto troppo assurdo per essere immaginato – eppure già il commento del compositore francese te lo puoi immaginare leggendo la sinossi: atmosfere soffuse, da jazz anni Cinquanta, e musica da camera, con archi pizzicati che si fanno invece scuri e densi quando le atmosfere divengono minacciose (e il film quasi horror), perfettamente in tinta perfino con i colori scelti da Del Toro.

Curiosità, per finire: anche qui c’è un brano cantato dalla soprano Reneé Fleming, che in Ebbing aveva il compito di accompagnare una delle scene più toccanti del film.

Mi ricordo, quando ero ragazzo e la carta aveva ancora senso, che una delle mie passioni era collezionare dizionari del pop-rock – quelle opere enciclopediche che allora sembravano gigantesche e ti davano l’idea di sapere tutto, anche se i dischi magari non li avevi ancora sentiti. Poi arrivavi alla scheda dei Radiohead – ricordo quelle di Ok Computer e Kid A curata da Tommaso Iannini su un 24.000 Dischi di Riccardo Bertoncelli – e ti accorgevi di non sapere niente, perché ti raccontavano di come le influenze principali di Jonny Greenwood, il chitarrista, fossero Krzysztof Penderecki, Miles Davis, Olivier Messiaen, Can e Scott Walker. Ora più o meno ci sono arrivato: ma quant’era tutto esoterico e bellissimo e sconosciuto, allora; quant’era bello amare le cose proprio perché non riuscivi ad afferrarle.

Jonny Greenwood è praticamente metà dei Radiohead, che vuol dire metà del collettivo di menti musicali più importante degli ultimi 25 anni in ambito pop. E la capacità sua e di Thom Yorke di mettere insieme quelle e mille altre influenze per creare un flusso ininterrotto di dischi meravigliosi spiega bene perché potrete trovare cento altre band che sappiano mettere in fila gli accordi di Creep, ma nessun’altra che sappia buttar fuori, dopo un quarto di secolo di carriera, roba iconica come le accoppiate video-musicali di Burn The Witch e Daydreaming: la prima una citazione più che esplicita del superclassico pagano The Wicker Man (film che dovete recuperare subito, se lo trovate); la seconda un peregrinare affranto di Yorke che si rifugia in una grotta su per una montagna innevata, lontano da tutto.

Ed eccoci al punto: quel secondo video è firmato da Paul Thomas Anderson, forse il più grande regista contemporaneo, che con Greenwood collabora fin dal 2007, quando il chitarrista e compositore inglese gli regalò la colonna sonora de Il Petroliere. Poi non si sono più fermati, perché sono arrivati anche gli score di The Master (un classico PTA: bellissimo, ma non l’ho capito) e Vizio di Forma (e questo sì che l’ho capito, ed è un capolavoro: come Magnolia e Boogie Nights). Mai un Oscar per Anderson, mai un Oscar per Greenwood, ma questa – almeno per l’accompagnamento musicale – mi pare davvero la volta buona.

Perché i 18 brani elaborati da Jonny Greenwood per Il Filo Nascosto sono innanzitutto un grande album di classica contemporanea, registrato con un’orchestra di 60 elementi. C’è un tema principale che ritorna quattro volte, in quattro vesti differenti; ci sono momenti di puro struggimento jazzy, come House Of Woodcock e Alma (sole dappertutto, la mattina); c’è il saltellare inquieto (nervoso?) di Barbara Rose, che su A Moon Shaped Pool proprio non avrebbe stonato e che sul finale si apre in un bel girotondo folk. C’è soprattutto un gusto ineguagliabile nel restituire alla bellezza del suono uno spazio che sembra non avere più.

Forse, dallo spazio che le ho dedicato, avrete capito quale sia la mia colonna sonora ideale per questi Oscar. Affiancatele la Mystery Of Love di Sufjan Stevens, che affresca uno dei molti momenti di pura poesia di Chiamami Col Tuo Nome ed è candidata al Premio per la Miglior Canzone, e avrete almeno due buoni motivi per cui quest’anno sarà il caso, pure per me, di tornare a guardare all’Academy con un po’ di quel vecchio luccichìo negli occhi.