CCCP | Il passato è afflosciato, il presente è un mercato

grande è la confusione, sopra e sotto il cielo

osare l’impossibile

osare, osare perdere

grande è l’impossibile

osare la confusione

il cielo è sopra e sotto

ci si può solo perdere

ci si può solo perdere

L’unica volta che ho visto Giovanni Lindo Ferretti in carne e ossa avevo diciannove anni. Nel mezzo della serata di un sudatissimo Tora! Tora! – da qualche parte a Milano, a fine estate 2003 – la sua figura alta e ieratica arrivò generando un silenzio istantaneo in tutti noi che eravamo capitati lì a testimoniare quel passaggio.

D’accordo: c’eravamo andati per il rumore esistenziale dei Marlene Kuntz, la bile paracula degli Afterhours, la cameretta dei Perturbazione, il teatro di Morgan, il frastuono alcolico/matematico dei One Dimensional Man – tutta roba che a noi della prima infornata della Generazione Y stringeva il cuore e arrossava la gola.

Ma a Ferretti e sodali – i PGR, ovvero i CSI senza Massimo Zamboni – bastarono poche note di Cupe Vampe per rimarcare un’evidenza: quella non era una canzone, ma Storia musicata – racconto condiviso di noi che solo qualche anno prima avevamo guardato il cielo della Jugoslavia tingersi di rosso stando dalla parte fortunata dell’Adriatico. E chi la cantava sembrava spandere attorno a sé un’aura che pure un adolescente come me riusciva a cogliere pur senza trovare le parole per dirla – era l’eredità stessa del tramonto del Secolo Breve, quell’aura, l’avrei capito dopo.

Zamboni, invece, l’ho incrociato qualche anno dopo in un ARCI di Cremona. Suonava con una cantante lirica e qualche base pre-registrata i pezzi de L’Inerme è l’Imbattibile, suo secondo album solista dopo quel Sorella Sconfitta che nel 2004 mi aveva confortato di luce nel buio dell’anno più faticoso della mia vita. Ricordo di aver stretto i pugni per timore che la sua voce tanto esile potesse spezzarsi da un momento all’altro; l’emozione forte di averlo così vicino – pochissimi, in quel locale; il desiderio di scambiarci qualche parola a fine concerto, nel tentativo di ringraziarlo per quel piccolo prodigio dalla copertina bianco/giallo/blu in cui aveva affidato parole e melodie preziose a strepitose voci femminili. Per lui, forse, solo l’inizio in quiete di una terza vita artistica; per me, uno dei lavori italiani più densi del nuovo millennio e giusto seguito di Linea Gotica.

Già, Linea Gotica. Ultima e suprema vetta di un sodalizio, quello tra i rimbombi da catacomba della voce di Ferretti e la grattugia elettrica di Zamboni, che in una quindicina di anni aveva dato un senso all’idea di fare musica elettrica in lingua italiana e che in quel disco creava una forma commovente di folk europeo, preghiera – in parte laica e in parte no – capace di azzerare le distanze fra l’Emilia e i Balcani.

Un album fondamentale pure per la mia formazione, che però, riascoltato oggi, mi fa l’effetto di un fallout: il Consorzio Suonatori Indipendenti – nato nel 1992 e morto neanche dieci anni dopo – sembra la ricaduta al suolo dei resti di quell’esplosione nucleare chiamata CCCP; una ricaduta che porta con sé schegge diffuse di grandezza e perfino capolavori assoluti, ma che non può più vantare quello stare nel proprio tempo che aveva reso inevitabile il progetto del decennio precedente.

Perché CCCP? Il loro nome, CCCP, pronunciato “ci-ci-ci-pì”, è l’equivalente della sigla russa SSSR. “Fedeli alla linea” completa il nome, evocativo.

In queste settimane ho ripensato molto ai CCCP, dopo eoni passati a disinteressarmi alle nuove uscite – soprattutto letterarie – di Zamboni e a quelle – soprattutto destrorse – di Ferretti. Merito di un’intervista che mi ha riconciliato con l’allucinato cantore di Cerreto e che vi consiglio di guardarvi per intero: dura un’ora e mezza, il suo quasi-monologo in occasione del mezzo secolo del DAMS, ma riannoda i fili di un discorso avviato decenni fa.

Certo, se ci si limita all’epidermide di alcune svolte, è facile, nella migliore delle ipotesi, bollarlo come un voltagabbana passato da Lotta Continua a Comunione e Liberazione per finire dalle parti di Atreju; ma se ci si lascia rapire dal suo eloquio profondo e dalla lucidità dei suoi ragionamenti – non una sola frase che rimanga sospesa, in quest’alluvione di ricordi vivissimi – ci si rende conto di quanto quelle esternazioni siano giusto insegne luminose per allocchi. E di quanto Ferretti, anche a settant’anni, resti un’intelligenza vivace, irregolare e inclassificabile: sereno, un momento, in un cattolicesimo arcaico di montagna; incapace, il momento dopo, di non mettere il dito sulla ferita aperta dello spaesamento di un Occidente in cui il progresso tecnologico si è fatto erosione di senso.

Riascoltare i CCCP oggi significa prendere coscienza di questo loro valore di testimonianza oculare di un momento storico irripetibile, lo sgretolamento di un Muro e di un’alternativa di cui solo gente con la visione ampia e radicale di Ferretti e Zamboni poteva poteva immaginare di trasformarne in Arte le conseguenze. Qualche EP e quattro album di studio, fra il 1982 e il 1990: dentro, il suono di un crollo.

di qua e di là dal muro

Europa persa e in trance

in Alexanderplatz come in piazza del Duomo

Europa persa in trance ultimamente

i miei amici anche, i miei amici anche

sotto la N.A.T.O. e il patto di Varsavia

È l’elettricità la prima cosa che colpisce quando si mette piede a Berlino. Che sia il mercatino delle pulci della domenica al Mauerpark di Prenzlauer Berg o il memoriale sovietico al Treptower Park, Potsdamer Platz (vuota ai tempi del Muro, brulicante di vita e mercato dopo) o Alexanderplatz (la Torre della Televisione accanto all’Orologio del Tempo del Mondo), il Memoriale dell’Olocausto o la Colonna della Vittoria, ogni luogo della capitale tedesca – pure il più inflazionato, e limitandosi al giorno senza addentrarsi nella notte fonda di certi locali techno – dà l’idea della possibilità, del movimento, della connessione.

Anche ora che le cicatrici della storia sono meno visibili, anche ora che non sono più gli anni Novanta: “in cerca di spazi, i giovani giravano muniti di torce elettriche e sbarre di ferro nella terra di nessuno, lungo quella che un tempo era stata la striscia della morte, e aprivano club che chiamavano coi nomi dei luoghi che incontravano.” (Christine Kensche, da The Passenger / Berlino, Iperborea).

La ricorda ancora come una prigione a cielo aperto e allo stesso tempo il luogo più libero del mondo, Ferretti, tornando con la mente all’incontro con Zamboni, che avviene proprio a Berlino Ovest nel 1981. Ha già parecchie vite alle spalle, lui – ex-Lotta Continua, ex-operatore psichiatrico -, ed è lì per studiare la scena punk tedesca; è in una discoteca di terz’ordine, in una serata improbabile, che s’imbatte in un altro transfuga emiliano di qualche anno più giovane: mille conoscenze in comune, ma se non fosse stato per un colpo di fortuna non si sarebbero mai trovati.

Dice Ferretti che “a Carpi comincia l’autostrada del Brennero: perciò noi consideravamo Carpi come la periferia estrema di Berlino”; e anche se le canzoni del progetto CCCP – Fedeli Alla Linea nascono negli anni successivi a Fellegara, in casa sua, c’è e ci sarà sempre tanta Berlino nella loro musica.

Nelle lacerazioni, soprattutto, già evidenti nelle tante anime del primo singolo Ortodossia (1984). C’è un punk scarno, ma non ha niente a che fare con quello britannico o americano – anche quando, come in Spara Jurij, riprende il giro d’accordi del classico Sonic Reducer: la chitarra elettrica di Zamboni si somma ai giri da “musica melodica emiliana” del basso di Umberto Negri e si sfracella sui ritmi da acciaieria di una drum machine.

Il canto di Ferretti, invece, ha più a che fare con il Medio Oriente e l’Islam, per quel suo salmodiare slogan enigmatici in lingua italiana piuttosto che adattarsi alle vocali biascicate del punk anglofono. Ed è ancora retaggio berlinese, come avranno modo di dichiarare a Tondelli: “a Berlino sei un turco a tutti gli effetti, mangi turco, puzzi turco, sei circondato da turchi. Le culture arabe e asiatiche sono a noi vicine, e la cultura europea si scontra e incontra con queste due civiltà da sempre. Questo è il nostro retroterra culturale e fisico” (Pier Vittorio Tondelli, Un Weekend Postmoderno, Bompiani).

E poi c’è il filosovietismo, figlio della voglia di sfuggire all’edonismo eighties statunitense ma anche della terra da cui provengono, quell’Emilia dove tutto è Partito Comunista. Fanno effetto ancora oggi, le parole della prima canzone dei CCCP, Live In Pankow – “voglio rifugiarmi sotto il Patto di Varsavia / voglio un Piano Quinquennale / la stabilità” -, ma allora devono essere state una bomba atomica, urlate al microfono da Ferretti mentre intorno ai suoi occhi sgranati si agitavano due figure non-musicali altrettanto fondamentali: la benemerita soubrette Annarella Giudici e l’artista del popolo Danilo Fatur.

Reclutati per garantire impatto fisico ai live di una band che stendeva il filo spinato intorno al palco e lasciava attoniti gli astanti, i due performer andranno a rappresentare il lato situazionista di un progetto che già in queste prime uscite avrebbe dovuto far venire qualche dubbio a chi volesse affrettarsi ad assegnare appartenenze e tessere di partito.

Sarà un’interpretazione dovuta alla distanza dagli eventi, ma io qui dentro non posso fare a meno di scorgere una straordinaria partecipazione emotiva per un immaginario visto da lontano – e con una cortina di ferro di mezzo – e allo stesso tempo una grande consapevolezza di quella che l’antropologo Alexei Yurchak avrebbe poi definito hypernormalisation: il fenomeno per cui qualunque sovietico, classe politica compresa, era conscio del collasso ormai prossimo del sistema ma viveva come se non lo fosse, incapace di immaginare un dopo – come per noi nel capitalismo tech della post-verità.

I CCCP – traslitterazione italiana della sigla cirillica SSSR – sono tutto questo, e se vi sembra impossibile che tanto concetto sia racchiuso nelle poche canzoni di un paio di EP, fidatevi: questo è il gruppo più rivoluzionario che abbia mai visto la luce in Italia, e il loro esordio sulla lunga distanza – Affinità / Divergenze Fra il Compagno Togliatti e Noi (1986) – l’album più importante di sempre, nel nostro Paese.

non so dei vostri buoni propositi perché non mi riguardano

esiste una sconfitta pari al venire corroso

che non ho scelto io ma è dell’epoca in cui vivo

la morte è insopportabile per chi non riesce a vivere

la morte è insopportabile per chi non deve vivere

Il mio primo contatto coi CCCP e la loro musica è passato – come spesso succedeva all’inizio del nuovo millennio a chi non avesse soldi, possibilità di movimento e/o Internet – per la carta e la parola scritta. Per un po’ di tempo, quasi un paio d’anni, il suono che attribuii a quei dischi di cui leggevo meraviglie sui libri fu puramente immaginario.

Forse neppure volevo scoprire come fosse per davvero, quell’album dal titolo chilometrico di cui – in un dizionario del pop-rock edito da Baldini&Castoldi – si diceva: “Siamo di fronte a nuove forme di comunicazione, molto diverse da quelle del cantautorato: ciniche e appassionate al tempo stesso, scarnificate e veloci, visionarie e materialistiche. In una parola: punk”. Mi intimoriva già sulla carta, laddove in fondo per me, all’epoca, “punk” significava giusto alcune scelte stilistiche ben precise e cori da cantare a squarciagola – invece era un modo di mettere in discussione la norma, di guardare e dire il mondo intorno: ma a quello ci sono arrivato solo dopo, e grazie ai CCCP.

Affinità / Divergenze Tra Il Compagno Togliatti E Noi esce per Attack Punk, ed è punk anche se prende spesso strade laterali che con l’idea diffusa di quel genere sembrano non aver nulla a che fare.

C’entra molto con le ruvide avanguardie soniche dell’epoca che Ferretti e Zamboni avevano conosciuto in Germania – anche se il nume tutelare cui si potrebbe subito pensare, gli Einstürzende Neubauten, non sono nemmeno sicuro lo abbiano ascoltato in diretta; quasi nulla con quegli amori di ragazzini del punk inglese, troppo faciloni e umbilicali per mettere in scena una provincia depressa alla fine del mondo come quella che hanno davanti agli occhi i CCCP alla metà del decennio.

Il titolo, invece, arriva dritto da un editoriale pubblicato il 31 dicembre 1962 sul Quotidiano del Popolo, organo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese: volontà di ribadire la propria fedeltà ai “princìpi fondamentali del marxismo-leninismo e ai princìpi rivoluzionari della Dichiarazione di Mosca e del Documento di Mosca” o semplice evocazione di mondi lontanissimi? Non ne ho idea, ma funziona comunque lo si legga.

Dieci canzoni in scaletta, e sette nuove di zecca – dal recente passato arrivano Morire e le versioni “remiscelate” di Mi Ami? ed Emilia Paranoica – e non un minuto che sia meno che epocale. Asfissiante nei suoni, CCCP apre Affinità / Divergenze su una linea pigra di basso tormentata da un’armonica stonata che lascia campo libero alla batteria programmata e a chitarre atonali su cui la voce di Ferretti sembra rincorrere la verità in debito d’ossigeno, il dubitare come motore di ogni parola (“Fedeli alla linea, anche quando non c’è / Quando l’imperatore è malato / Quando muore o è dubbioso o è perplesso”).

Gli stessi cieli padani plumbei che schiacciano l’ascoltatore al suolo nell’industrial gregoriano di Noia o in quel tango virato in rock rumorista chiamato Allarme – registrato, pare, con Ferretti che girava per lo studio in preda alla febbre. È tutto nuovo e nuovista, qui: come in Valium Tavor Serenase, frullato di ansiolitici e antipsicotici in cui la furia hardcore si stempera in un break di liscio che azzoppa Romagna Mia; come in Trafitto, apatia che non si era mai sentita prima (“Trafitto sono / Trapassato dal futuro / Cerco una persona, cerco una persona / Fragili desideri, fragili desideri / A volte indispensabili, a volte no”).

Ogni nota, strofa, ritornello di Affinità / Divergenze è patrimonio condiviso. Uno dei rari casi in Italia, se non l’unico, in cui l’underground sia arrivato a far breccia anche nella coscienza collettiva di superficie con anthem come Curami o Io Sto Bene – progressioni di accordi essenziali e sloganistica che conchiude in frasi sibilline o al contrario schiettissime l’appiattimento emotivo dell’Italia craxiana del post-Berlinguer (“Non studio, non lavoro, non guardo la tv, non vado al cinema, non faccio sport”).

Io, però, se dovessi proprio dire quali siano per me i brani più rappresentativi di questa raccolta, non potrei che partire da Mi Ami?, la più bella canzone d’amore punk che si possa immaginare: comincia come uno scherzo (“un’erezione triste, per un coito molesto”) e accelera in una melodia zuccherosa dalla ritmica surf, mentre Ferretti imbastisce un monologo ansiogeno e dolcissimo su innamoramento, avvicinamento e contatto – “un rapimento, un’estasi su un punto delicato / questa non è una replica facile e leggera / non è una mossa tattica” – che prende in prestito le parole dai titoli dei capitoli di Frammenti di un Discorso Amoroso di Roland Barthes.

E continuerei con gli otto minuti Emilia Paranoica, psicodramma da far saltare i nervi che offre una sceneggiatura da thriller psicologico a una regione geografica che è anche uno stato dell’anima; uno stress test collocato precisamente in un tempo e in uno spazio quanto le tavole di Pazienza nella Bologna del 1977 eppure in grado, come quelle, di essere comprensibile a chiunque vi si accosti (“Emilia di notti agitate per riempire la vita / Emilia di notti tranquille in cui seduzione è dormire”).

Ma se il punto di Affinità / Divergenze e di tutta l’opera dei CCCP è il rendersi imprendibile, allora non c’è niente di meglio che Morire. Lancinanti sia nell’attacco acustico che nella sezione elettrica, questi duecento secondi mettono in fila uno dei mantra-chiave del decennio (“produci / consuma / crepa”), sensazioni di una sconfitta prossima ventura nell’era del trionfo dell’individualismo (“tu devi scomparire anche se non ne hai voglia / e puoi contare solo su te”), Vladimir Majakovskij e Yukio Mishima.

E se il primo è il poeta della Rivoluzione d’Ottobre deluso dalla progressiva burocratizzazione sovietica, il secondo è figura complessa e scivolosa, nazionalista e militarista – per un approfondimento della sua biografia, suggerisco Mishima: A Life In Four Chapter di Paul Schrader.

Per tutte queste ragioni, Affinità / Divergenze è un disco che ha cambiato tutto – c’è un prima e un dopo. Perché questo capolavoro musicale e lirico è anche a un cantiere aperto di riflessioni contraddittorie e provocatorie, lontano dal manifesto staticizzato che copertina da comizio e titolo lascerebbero intendere.

intanto Paolo VI non c’è più

è morto Berlinguer, qualcuno ha l’AIDS

qualcuno il PRE, qualcuno è POST

senza essere mai stato niente

niente

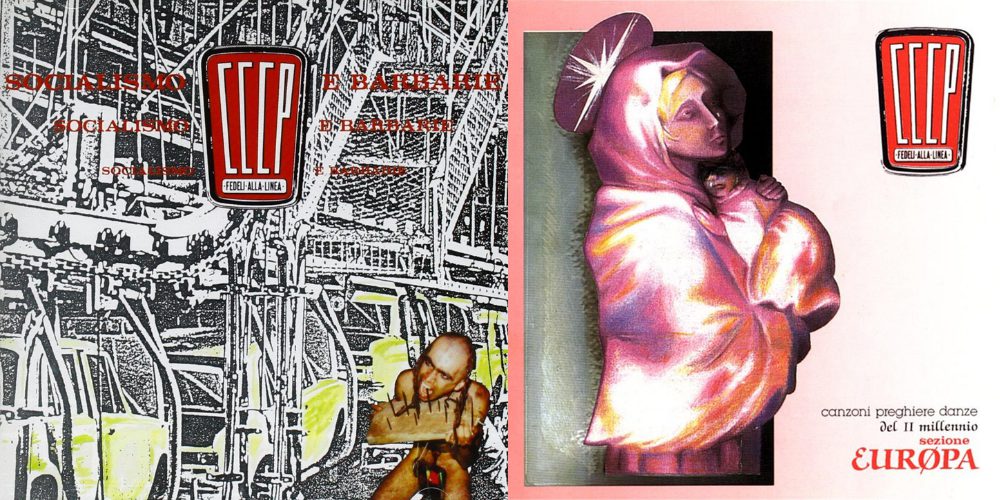

Socialismo e Barbarie arriva nel 1987 ed è ancora un titolo che gioca con la storia – in questo caso con l’espressione “Socialismo o barbarie” di Rosa Luxemburg, dal pamphlet Juniusbroschüre. Ma al di là di questo e dell’iconografia filosovietica, la prima cosa che colpisce all’ascolto è il suono: i CCCP sono passati a una major, la Virgin, e questo gli varrà un’infinità di critiche; ma se questo non impatta più di tanto sulla sostanza, è sicuramente vero che la forma non era mai stata così definita: laddove i pezzi di Affinità / Divergenze somigliavano più a delle piece situazioniste sull’orlo di una crisi di nervi, qui siamo dalle parti della canzone vera e propria.

Contribuisce l’infoltimento della formazione, con Ignazio Orlando a sostituire Umberto Negri al basso e Carlo Chiapparini alla chitarra di supporto; ma sono sempre Ferretti e Zamboni, i due fuochi: il secondo incendia il piano padano con i riff più immediati dell’intero repertorio; la voce del primo – finalmente! – viene aiutata da una produzione cristallina a svelarsi in tutta la propria formidabile potenza.

Certo che la sequenza di tre pezzi da due minuti che si ascolta nel primo lato potrebbe far pensare a una normalizzazione: Per Me Lo So è una specie di remake di Mi Ami? con meno intensità e più ironia, mentre Tu Menti deride apertamente il ribellismo fine a se stesso dei Sex Pistols (“eri carino / pigro di testa / e ben vestito”).

A ruota segue Rozzemilia, che alza il livello dello scontro socio-ideologico con tiro esplosivo, e niente la racconta meglio di un’intervista a Rockerilla: “un’ulteriore dichiarazione di perfido amore nei confronti della nostra terra. È un vanto che si possa sostenere che gli emiliani sono sazi, un vero piacere. La disperazione, se vuoi, è invece una qualità antropologica, come la paranoia di cui già abbiamo detto”. Seguito ideale di Emilia Paranoica, tra una citazione di Mao (“parlava bene il Presidente / dell’uno che diventa due”) e immagini grafiche (“afta epizootica / nebbia, calce / copertoni bruciati / cataste di maiali sacrificati”), Rozzemilia è un affresco agghiacciante sulla medietà assassina della provincia emiliana, che scuote nel profondo.

A emozionare davvero, però, è l’apertura di A Ja Ljublju SSSR, cover per chitarra elettrica e batteria elettronica dell’inno sovietico con testo originale di Ferretti – quando la band la suonerà a Mosca nel 1989, un intero palazzetto di militari in divisa si metterà sull’attenti -, per non parlare dell’attacco di panico di Stati di Agitazione, battito cardiaco ossessionante che accelera e rallenta il ritmo su un dilagare di elettricità mentre la voce, dilaniata, sembra finire ben oltre la soglia anaerobica (“noie con il respiro / mi si accelera il fiato / eppure sono vivo”).

Da qui in poi, quasi solo sorprese, ed è la parte migliore di Socialismo e Barbarie: il primo ritorno alla religione con Libera Me Domine, con il solo organo ad accompagnare il canto liturgico di Ferretti; la storpiatura di Lenin in Manifesto (“i Soviet più l’elettricità non fanno il comunismo”), che regala un’apertura insistita allo scoccare dei due minuti e mezzo che i Fine Before You Came di Cena devono aver mandato a memoria; i riferimenti al mondo islamico, letterali in Sura e altrettanto palesi in una Radio Kabul che richiama la guerra tra la Repubblica Democratica dell’Afghanistan, sostenuta dall’Armata Rossa, e i Mujaheddin che andava avanti dal 1979 e si sarebbe conclusa solo tempo dopo con la ritirata dei russi dall’Afghanistan.

Non è un nuovo Affinità / Divergenze, ma Socialismo e Barbarie è ancora un ottimo album che ottiene pure notevoli riscontri di pubblico – decine di migliaia di copie vendute, e i concerti sono uno spettacolo sempre più affollato di curiosi oltre che di fan e appassionati. Ed è un’epoca di singoli spiazzanti: Tomorrow (Voulez vous un rendez vous)/Inch’Allah – ça va inciso con Amanda Lear nel 1988; il liscio-punk Oh! Battagliero, che reca sul lato B Guerra e Pace, uno dei brani migliori della band, testo eccezionale (“La pace è guerra / con spreco di licenze / la guerra è pace / con spreco di ordinanze”) su un impianto musicale tra marcette di gusto mitteleuropeo e bordate elettriche. Un’epoca indaffarata – apparizioni televisive come se piovesse, e addirittura uno spettacolo teatrale scritto per Fatur e Annarella – che non può che influenzare la realizzazione dell’ultimo lavoro di questa incarnazione dei CCCP: Canzoni, Preghiere e Danze del II Millennio – Sezione Europa esce nel 1989 ed è un’altra mutazione che dipinge punti interrogativi sui volti di chi si avventuri nell’ascolto.

È un disco sottovalutato e spesso criticato, Canzoni, ma da qui, oggi, è sicuramente più facile apprezzarne certe innegabili qualità che all’epoca potevano passare inosservate. Certo, alcune cose non funzionano proprio o tendono decisamente al divertissement (Vota Fatur, Huligani Dangereux, Reclame) e altre, quelle che ricordano maggiormente il passato recente, non possono vantare lo stesso impatto (Fedeli Alla Lira?, Conviene).

Ma il resto fa sgranare gli occhi come la copertina con la riproduzione di una Madonna con Bambino in marmo scolpita dal padre di Zamboni: il pop noir di B.B.B, un’illuminazione quando meno te l’aspetti (“Magari un po’ perplessi sui treni fuori orario / scendendo scale mobili, aspettando un passaggio / che non so se verrà / ma non credo che venga”); o ancora, l’incertezza delle liriche che accompagnano il battere in levare di And The Radio Plays o il volteggiare arabeggiante tra percussioni e violini sintetici de La Qualità della Danza.

E se la stupefacente invocazione mariana di Madre fa guadagnare ai CCCP perfino un’intervista su Famiglia Cristiana – in cui, di nuovo, si ritrovano tracce chiare di conservatorismi futuri: “Annotando le canzoni, le danze, le preghiere degli indigeni si tenta di salvare dall’oblio un patrimonio in pericolo d’estinzione. Ed è così, in fondo, che noi vediamo l’Europa” -, la dark-wave che inaugura il lavoro è una profezia.

Eccolo, il suono di un crollo di cui si diceva al principio di questo articolo: Svegliami è la disperazione di chi vede davanti a sé tutto ciò che è stato e inevitabilmente non sarà più. Anzi, peggio: è l’urlo di chi prende coscienza che, per la prima volta, il presente non sembra più preludere ad alcun futuro – provate a staccarvi dal pregiudizio sul Ferretti odierno e a leggere invece questo testo con le lenti della tunnel vision di Fisher, e noterete una corrispondenza pressoché totale. “Trema e vomita la terra / si capovolge il cielo con le stelle / e non c’è modo di fuggire”: ad ascoltare Svegliami, sembra che l’unica vista possibile da qui sia qualcosa di simile a La Strada di Cormac McCarthy.

lasciami qui lasciami stare lasciami così

non dire una parola che non sia d’amore

per me, per la mia vita che è tutto ciò che ho

è tutto quello che io ho, e non è ancora finita

Un flashback personale, ancora. È la fine del 2002 e io sto tornando da una giornata in università a Milano; la giornata è fredda, ma è pomeriggio presto e il tepore del sole rende il viaggio in treno quasi confortevole. Tra le mani stringo una copia in CD di Epica Etica Etnica Pathos, appena comprata a scatola chiusa sempre sulla base delle mie letture – che un album venisse validato come importante da critici di riferimento, per me, allora era l’unica cosa che contasse; l’ho imparato in seguito, che nel 2002 quel tipo di intermediazione era già morto.

Non ho idea di cosa mi aspetti: tutto ciò di cui ho esperienza è una Mi Ami? scaricata a 128k da Soulseek, che mi piace da morire e spero sia indicativa di quel che ascolterò. Tolgo la plastica alla confezione, infilo il disco nel lettore, parte un canto ecclesiastico – “Tedio domenicale / quanta droga consuma / tedio domenicale / quanti amori frantuma” – e io rimango basito, vergognandomi pure. Ma non erano punk? Comunisti? E io, allora?

Certo che, anche ascoltato oggi, Epica Etica Etnica Pathos resta un dipinto grandioso, affollato quanto la Salita al Calvario di Bruegel, che continua a disorientare. Perché da Canzoni, Preghiere e Danze passa solo un anno, ma quello è l’anno in cui cade il Muro e l’URSS si dissolve una Repubblica alla volta. Parallelamente, si dissolvono anche i CCCP: a fianco di Ferretti, Zamboni, Annarella e Fatur ora ci sono tre ex-Litfiba in fuga da Pelù e Renzulli – Gianni Maroccolo (basso), Francesco Magnelli (tastiere), Ringo De Palma (batteria) – e il loro tecnico del suono, Giorgio Canali. In accordo con questi stravolgimenti, il sound del gruppo muta radicalmente, passando dall’electro/elettrico all’elettroacustico.

Dal centro alla periferia, dall’iper-moderno all’arcaico, dall’angusto e soffocato all’ampio e a pieni polmoni, la ritirata dal mondo di Epica Etica Etnica Pathos vanta la migliore produzione che io abbia mai ascoltato in un disco alternative italiano – “tutto lo sporco degli anni ’90 con la tecnologia degli anni ’70”, dicono le note di copertina – per registrazioni che si svolgono tra aprile e giugno 1990, quando la band (tutta quanta) si trasferisce a Villa Pirondini, magione padronale settecentesca spersa nella campagna emiliana dalle parti di Rio Saliceto.

È poi Luigi Ghirri in persona a immortalare un setting che da solo basterebbe ad alimentare fantasticherie leggendarie in merito a quanto accaduto in quelle settimane in cui il paese reale, fuori, si preparava a ospitare i Mondiali di calcio: suo lo scatto di copertina, mixer e strumenti nella cappella della villa; sue le fotografie che accompagnano le quattro facciate del doppio vinile, una per ogni sezione del concept.

Che la distanza dai capitoli precedenti sia un salto triplo lo testimonia subito Aghia Sophia, nove minuti di cori chiesastici, marce da balera o da esercitazione militare e deliri elettrici progressivi su cui Ferretti predica alternando registri tombali (“vivrò l’ordine la libertà l’obbedienza / la responsabilità, l’uguaglianza / vivrò la gerarchia, l’onore, la punizione / vivrò la libertà d’opinione”) e toni da assemblea improvvisata e surriscaldata (“l’antico è favolistico folklore grezzo / il moderno è iniziato e finito”) che altro non fanno che convogliare un senso di stordimento di fronte a una fine già avvenuta.

È il brano più complesso e violento della prima parte dell’album insieme all’altrettanto chilometrica Narko’$, basso distorto per un assalto frontale alla riduzione del concetto di “libertà” a quello di “libertà di consumare”, prima che Fatur si prenda la scena per sussurrare oscenità in un suadente deliquio psichedelico. Più contenuto nelle dimensioni ma altrettanto folgorante è il gorgo ipnotico di Depressione Caspica, tra i vertici dell’intera parabola CCCP (“se l’obbedienza è dignità, fortezza / la libertà una forma di disciplina / assomiglia all’ingenuità la saggezza”), mentre la bellissima Campestre – natura cinguettante che s’intromette nei nastri – testimonia il modus operandi delle incisioni: “Poteva capitare che ripetessimo lo stesso giro musicale anche per cinque o sei ore di fila, finché non arrivava una svolta, finché non vedevamo affiorare qualcos’altro e poi qualcos’altro ancora” (Massimo Zamboni, Rolling Stone).

Etnica è certo la sezione più orecchiabile di un percorso accidentato quanto una terra ferita da bombardamenti, e ne rappresenta il lato più folk, se con il termine includiamo le musiche popolari delle aree geografiche cui i CCCP volgono lo sguardo. Al Ayam, per dirne una, è una danza araba per mandolone, bouzuki e darabouka; Campestre II una reprise cantata da un coro di mondine; In Occasione della Festa l’accenno di un tradizionale calabro; Mozzill’o Re una corsa tarantolata tra scacciapensieri e ironia tagliente (“libertè egalitè / io rubo a te / tu rubi a me”). Anche se poi il capolavoro è Amandoti, crooning da balera abbandonata a notte fonda, sigarette smozzicate e un cuore irreparabile.

Chiude Pathos, quarto d’ora sublime: prima con la dannazione eterna di Maciste Contro Tutti (“Soffocherai tra gli stilisti / imprecherai tra i progressisti / maledirai la Fininvest / maledirai i credit cards”), costruita su un riff hard di chitarra – appena appesantito e complicato, sarebbe piaciuto pure ai Tool – e su lamenti da girone infernale; poi con uno dei brani più belli mai incisi, Annarella, miracolo di equilibrio in cui ogni strumento aggiunge l’indispensabile per non intaccare la purezza ineffabile di un’idea d’amore assoluta, bastante a sé.

Finisce così, su note di malinconica commozione, la storia dei CCCP. Caso più unico che raro, non finisce per particolari dissidi interni; finisce perché viene a mancare quel pezzo di mondo che dava un senso al loro esistere e di cui hanno cantato in presa diretta il frantumarsi.

Verranno altri progetti e altri addii, a volte definitivi – dalla fine dei CSI, Zamboni e Ferretti si incroceranno su un palco una sola volta in vent’anni, per presentare un libro fotografico di Annarella. E verranno ancora provocazioni e ripensamenti che faranno scalpore, ma in cui si continuerà a riconoscere uno schema di pensiero preciso: quello di chi “trema per un non so che si trova a volte a caso”; quello di chi non disdegna anche le contraddizioni più turpi e odiose pur di continuare a tenere lo sguardo fermo sulle macerie del proprio tempo.