Lascia tutto e seguiti | Omaggio a Franco Battiato

“L’evento straordinario e nefasto, ancorché piacevolmente strabuzzino, è la morte. Un giorno morirò senza rumore, accederò a spazi esoterici e sinottici, muovendomi in condizioni siderurgiche e negoziali. Addio mondo, dirò allora. Sono morto forever” (Aldo Nove, “Franco Battiato”, Sperling & Kupfer, 2020)

Il cordoglio che, come un fiume che esondi dagli argini, ha preso possesso delle bolle sociali di chiunque il 18 maggio scorso righerebbe di commozione pure i volti dei più cinici. La morte di Franco Battiato ha innescato una sequenza di note pubbliche che in ambito musicale trova un paragone solo con quanto avvenuto in occasione della scomparsa di David Bowie. Paragone calzante solo fino a un certo punto, però.

Gli strumenti dell’espressione di lutto collettivo sono stati gli stessi: link a canzoni su Spotify o Youtube; brevi citazioni, muri di testo emozionali che raccontavano del rapporto con l’artista o dotte disquisizioni sulla sua importanza storica – a volte tutt’e due le cose insieme, con grande sensibilità; fotografie d’epoca o spezzoni di interviste ed esibizioni live. Ma la differenza fra queste due manifestazioni di dolore, qui da noi, salta all’occhio: laddove quello per l’arte di Jones era per forza di cose un amore tradotto, i sentimenti smossi dall’andarsene altrove di Battiato sono strettamente intrecciati alla vita quotidiana dell’intero tessuto sociale del nostro Paese.

Ammetto di aver guardato con un po’ di invidia al flusso ininterrotto di scene dalla memoria di tanti amici – ognuno sembrava aver avuto una primavolta davvero intensa con Battiato, e io non sapevo dire quale fosse la mia. Per almeno due motivi diversi, direi: da ragazzino non ho avuto genitori, parenti o amici che mi prestassero i suoi dischi, e le riviste di settore blandamente alternativa che leggevo non ne facevano menzione – al volgere del millennio, quando ho iniziato ad ascoltare musica serialmente, l’ispirazione del maestro di Ionia andava perdendo le forze. Come ad altri numi tutelari, a Battiato ci sono arrivato da strade laterali, perché la sua influenza si muoveva tanto in superficie, nel pop più ordinario che si ascoltava ogni giorno per radio, quanto sottoterra, carsicamente, nella scena alternativa.

Per parecchio tempo, tra i quindici e i vent’anni, Franco Battiato è stato per me quasi solo l’autore della canzone che più mi aveva rapito tra le dieci che stavano dentro a Linea Gotica dei CSI, primo classico di musica italiana che abbia sentito davvero mio. L’interpretazione solenne di E Ti Vengo A Cercare – stretta tra lo sputo punk di Sogni e Sintomi e la quiete perfetta di Esco – sembrava trovare le parole per l’amore più puro che si potesse immaginare, per quanto la voce di Ferretti e la grattugia di Zamboni provassero a lacerare la limpidezza pop dell’originale. Prima di tutti, in verità, ci avevano pensato i Bluvertigo a farmi conoscere il nome di Battiato, dichiarandolo proprio modello e ospitandolo negli ultimi secondi di Zero – qualche parola soffiata piano, esattamente come era accaduto con i CSI.

Poi sono arrivato a Nanni Moretti e a quei suoi film altrettanto imprevedibilmente di massa e pervasivi: l’uso di Scalo A Grado in Bianca e – ancora! – di E Ti Vengo A Cercare in Palombella Rossa ha reso quei due brani indissolubili dalle scene che accompagnavano. Michele Apicella che si accomoda imperturbabile sull’unica ragazza non accoppiata della spiaggia mentre Battiato intona “L’aria carica d’incenso / alle pareti le stazioni del calvario” è uno degli accostamenti di musica e immagini più dolorosamente comici che si possano immaginare, esattamente come l’attimo in cui il Moretti pallanuotista di Palombella Rossa cerca conforto al proprio spaesamento ideologico nel canto collettivo di un pubblico con cui però non riesce più a connettersi.

Come per tantissimi, il mio primo disco di Franco Battiato è stato La Voce del Padrone: l’ho ascoltato durante gli anni dell’università, accorgendomi di quanto quelle canzoni fossero già state parte di me in una vita precedente – il ricordo dello strumentale di Centro di Gravità Permanente arrivava da qualche cassetta da karaoke su cui cantavo da bambino, e le melodie di Bandiera Bianca e Cuccurucucù le avevo sicuramente già sentite. Da lì in poi è stato obbligatorio recuperare almeno le tappe fondamentali di un percorso artistico e umano straordinario; quello che mi hanno dato quegli album alternativamente isolazionisti e austeri o iper-comunicativi e fruibili ha per me un valore inestimabile, e riascoltandoli in stretto ordine cronologico in questi giorni ne ho avuta l’ennesima conferma.

Da buon occidentale della Generazione Y sono cresciuto in un mondo intriso di un materialismo asfissiante. Un mondo che ti trasforma in un prodotto, una fetta di mercato; che ti misura in base al profitto che puoi generare; che quando stai giù ti vende qualcosa per tirarti su – anche la tua battaglia quotidiana per una giusta causa – e ti convince che quello sia l’unico modo per avere senso; che non si preoccupa di insegnarti a guardarti dentro e a connetterti al fuori, e men che meno t’insegna a morire. Non sono mai stato bene, qui; e sebbene le pulsioni suicidarie siano una cosa del passato l’idea di essere costretto in questo mindset per tutta la vita mi terrorizza.

Nel suo Una Vita Degna di Essere Vissuta, la psicoterapeuta Marsha M. Linehan spiega la Dialectical Behavior Therapy – che ha ideato ormai diversi decenni fa e ha fatto fare un salto quantico al trattamento del disturbo borderline di personalità – come un processo basato sull’equilibrio dinamico tra l’accettazione di sé e la propria condizione, e sull’accoglimento del cambiamento verso una vita migliore.

Quello che mi offrono le canzoni di Battiato è un tendere a un Assoluto che non mi pare necessariamente – e per fortuna – implicare il divino, ma piuttosto esplorazione e conoscenza della propria ricchezza interiore. In questo, le svolte infinite della sua discografia maggiore sembrano la concretizzazione di uno dei motti della Linehan: “se sei un tulipano, non cercare di essere una rosa. Vai a cercare un giardino coltivato a tulipani”.

La sua opera, soprattutto se suonata integralmente e in sequenza, mostra il dipanarsi della parabola di un uomo che ha sempre ricercato la veste sonora più adeguata a fotografare lo stato della propria ricerca esistenziale in un preciso istante, senza paura di assecondare gli angoli più bui del proprio animo. Il suo genio e la sua empatia con l’Universo hanno saputo trasformare quella ricerca in un flusso coerente, oltre che meravigliosamente cantabile: qui sotto provo a raccontarvelo in una selezione di cinque album.

FETUS (Bla Bla, 1972)

e forze sconosciute mi strappano da me

l’esotomia, I′IBM-azione

de-cloro-de-fenilchetone

essedi-etilizzazione

han dato vita

alla biogrammazione

x1 = A*sen (ωt) e x2 = A*sen (ωt + γ)

Racconta Battiato di aver passato notti intere, sul VCS3, il primo modello di sintetizzatore portatile piombato sul mercato giusto un paio d’anni prima della pubblicazione del suo esordio sulla lunga distanza. Arriva dopo una lunga gavetta nell’ambito della musica leggera, Fetus, ed è una lama che con precisione chirurgica fa a pezzi tutto un percorso da cantante beat di nessun successo e nessuna soddisfazione per proseguire invece il discorso sperimentale avviato nel 1971 con gli Osage Tribe. La copertina del singolo della band, progettata dall’agitatore Gianni Sassi, è il trait d’union con il primo album: su quello, una testa mozzata di bambola con un rivolo di sangue che le esce di bocca; su Fetus, un feto in formaldeide poggiato su carta da macellaio. Agghiacciante anche oggi e non solo per l’Italia bigotta dell’epoca, è il biglietto da visita ideale per la mezz’ora di musica che segue.

È proprio il sintetizzatore di Battiato a far da guida in un concept articolato in otto bozzetti sconnessi, che s’ispirano tanto a Il Mondo Nuovo di Huxley quanto alle atmosfere di 2001: Odissea Nello Spazio, con suoni lancinanti, inauditi, allucinati. Lo accompagnano chitarre acustiche ed elettriche, archi e tastiere, percussioni e cori, ma già qui è evidente ciò che sarà confermato nel prosieguo di una discografia almeno per tre decenni inafferrabile e qualitativamente ineccepibile: da subito, Battiato scrive canzoni come se nessuno ne avesse mai scritte.

È un anno magico, il 1972: in Italia escono classici diversamente progressivi come Aria di Alan Sorrenti, Storia di un minuto della PFM o Darwin! del Banco Del Mutuo Soccorso – pure il bellissimo omonimo di Alberto Radius, che ritroveremo fra poco. Ma lo sguardo del nostro si volge più che altro alle “porte del cosmo che stanno su in Germania” e ai viaggi psicoacustici di Hosianna Mantra, Zeit, Ege Bamyasi o Irrlicht.

Comincia con il pulsare di un cuore nel ventre della madre, Fetus. Il destino di cui parla è la nascita e – per come viene posta – somiglia già a una morte, a indicare un flusso di esistenza che sembra non conoscere i limiti imposti dalla corporeità; adeguatamente, nell’apparato strumentale si alternano senza soluzione di continuità canti sonnambuli e laser assordanti di sintetizzatore, fino a uno stacco finale per chitarra classica e cori sacri. Una Cellula offre una cantabilità buffa e malinconica, volumi fuori controllo e un’elettronica che guarda il sole salire e poi calare sul mare – perché in tutto il bailamme di riferimenti da ogni angolo del mondo, io la sicilianità di Battiato l’ho sempre percepita distintamente, anche quando non ne faceva esplicita menzione.

Fetus è un album certo figlio del proprio tempo, non insensibile neppure agli ultimi trend della musica pop anglofona – basta sentire Fenomenologia, che ricorda un Bowie spaziale ma più irregolare, in una sequenza di stati di coscienza alterati. Ma c’è pure il futuro del musicista di Ionia, qui dentro, se si ascolta con attenzione l’improbabile intreccio di acustica e violino di Cariocinesi. E impressiona, la scrittura, nell’onirismo erotico di Energia – che piange lo spreco di energie sessuali – o in Meccanica – sonorità da spy-story raggelante, una possessione post-industriale che lascia emergere dal magma le voci registrate dal primo allunaggio e citazioni dall’Aria sulla quarta corda di Bach; da qui, è un attimo riverberare nella melodia ampia di Anafase, lo spazio dove nessuno può sentirti urlare.

L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO (EMI, 1979)

eterna è tutta l’arte dei musei

carine le piramidi d’Egitto

un po’ naif i lama tibetani

lucidi e geniali i giornalisti

supermercati coi reparti sacri

che vendono gli incensi di Dior

rubriche aperte sui peli del Papa

Da Fetus in poi Franco Battiato realizza un filotto di lavori avanguardistici, il più bello dei quali resta Sulle Corde di Aries; a un certo punto, però, decide di avere successo – sì, decide, alla maniera di Umberto Eco che scommette di poter scrivere un giallo con protagonisti dei monaci medievali. E sul finire dei Settanta, con impareggiabile noncuranza, regala una metamorfosi come poche se ne sono viste nella storia della nostra musica, passando dallo status di misterioso sperimentatore a quello di artigiano della canzone pop. E, caso più unico che raro, diventando perfino più interessante, quando invece di solito questo genere di streamlining ha a che fare col mercato più che con l’arte.

Battiato si circonda di musicisti di vaglia come Alberto Radius – eccolo qui! – alla chitarra, Roberto Colombo alla tastiera, Julius Farmer al basso, Tullio De Piscopo alla batteria e, con l’aiuto di Giusto Pio (anche violino) scrive L’Era del Cinghiale Bianco, quello che, a mio parere, resta il disco migliore della sua fase commerciale. Mondi lontanissimi cuciti insieme con maestria, in queste sette tracce; che però restano impresse prima di tutto come straordinarie canzoni pop, esaltate da una produzione che troverete sublime se come me avete un singolare debole per quel portentoso sound di ritmica che si ritrova in quasi tutti i grandi dischi italiani dell’epoca – e dire che la gestazione dell’album fu tutt’altro che lineare, con la prima versione rispedita al mittente dalla casa discografica.

Apre la title-track, tematicamente rappresentativa di quanto verrà poi – “il cinghiale bianco indicava presso i Celti il sapere spirituale, la Conoscenza”, si legge sul sito del musicista, “Perdere tempo intorno alla dialettica servo-padrone ha il solo scopo di allontanare dai problemi ben più seri e fondamentali quali la comprensione dell’universo e della relazione nostra con esso”. L’Era del Cinghiale Bianco srotola una batteria disco, un rondò di violino che è difficile togliersi dalle orecchie, un riff unisono di elettrica; la voce – intrisa di inflessioni arabe – entra quando tutto si placa e restano solo le tastiere: poi, basso e batteria l’accompagnano fino al ritornello. Che si mantiene su toni medi, al contrario di quanto ci si aspetterebbe dall’epica furiosa dell’attacco.

Magic Shop fa ancora meglio, una ballata sulla commercializzazione della spiritualità, bruciante nel testo – che nelle scelte lessicali sembra preconizzare la perdita di senso del linguaggio, a furia di semplificarlo – quanto delicatissima nelle scelte produttive – quando la chitarra si fa distorta, nel mix resta comunque sempre parecchio indietro rispetto all’acustica o alla vocalità soave di Battiato. Tre brani grandissimi, a ruota: Strade dell’Est, fusion ballabile con ritmica in primo piano – “musica sinfonica in discoteca”, per dirla con le parole di uno dei suoi eredi più illuminati; Luna Indiana, un lied soffuso; il requiem Pasqua Etiope, gusto meraviglioso nell’arrangiamento di oboe, arpa, piano e vocalizzi.

“Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo / stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi”: è uno dei versi più potenti ed evocativi che io ricordi ad aprire il massimo capolavoro dell’album, Il Re del Mondo. Di cosa parla questo pezzo? Da dove arriva? E da quando? Certo, qualunque articolo riporterà riferimenti a René Guénon e a una figura esoterica – il re del mondo, appunto – che governa i destini degli uomini, privandoli del libero arbitrio. Ma le sue liriche che mischiano guerre da un passato recentissimo, affollate metro giapponesi e istantanee dal giorno della Fine mostrano un avanti-e-indietro che toglie al tempo ogni linearità: ne Il Re del Mondo tutto accade sempre e in ogni momento.

In fondo, Stranizza d’Amuri: una canzone d’amore in siciliano – un amore nonostante tutto, nonostante la guerra e la morte -, un tesoro pop guidato dal vibrafono che tranquillamente potrebbe sostituire Time It’s Time alla fine di The Colour Of Spring, primo classico dei Talk Talk di Mark Hollis. Un altro genio pop che di cambi d’abito e spirito se ne intendeva.

LA VOCE DEL PADRONE (EMI, 1981)

le tue strane inibizioni

non fanno parte del sesso

i desideri mitici di prostitute libiche

il senso del possesso che fu pre-alessandrino

la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m’incatena

ed è bellissimo perdersi in quest’incantesimo

Ci sono due anni esatti tra L’Era del Cinghiale Bianco e La Voce del Padrone, ma di mezzo succedono un bel po’ di cose. Battiato pubblica Patriots e ottiene finalmente un discreto successo di pubblico – nota personale: io ascolterò la cover di Up Patriots To Arms dei Disciplinatha molto prima dell’originale; con Giusto Pio scrive Per Elisa, con cui Alice vince il Festival di Sanremo 1981; collabora con la favolosa Giuni Russo e per lei compone il tormentone Un’Estate al Mare. In questa girandola di impegni, trova il tempo di scrivere altri sette brani, quelli che svolteranno definitivamente la sua carriera e daranno un suono nuovo alla vita di più di un milione di persone.

Nella realizzazione de La Voce del Padrone – che quest’anno ne compie quaranta e sembra comunque un disco che potrebbe uscire dopodomani – Battiato è ancora una volta affiancato da Giusto Pio in fase di scrittura e dall’inconfondibile chitarra elettrica di Radius; arrivano poi Paolo Donnarumma al basso e Alfredo Golino alla batteria, mentre Claudio Pascoli si occupa del sax (che non si sentiva dal 1973) e Donato Scolese del vibrafono. Il tocco eccentrico è il coro dei Madrigalisti di Milano, un altro dettaglio così ingombrante e fuori tono da rendere l’album un successo assolutamente impronosticabile in queste proporzioni.

Se il titolo cita Georges Ivanovič Gurdjieff – di cui ammetto candidamente di non sapere nulla a parte ciò che ho letto in questi giorni, perché in buona sostanza “mi ricordo ateo e materialista” – gli strati di citazioni, invettive, introspezioni, voli imprevedibili ed ascese velocissime fanno de La Voce del Padrone uno di quei rarissimi casi in cui all’accessibilità della forma si coniugano profondità esistenziale e capacità di guardare oltre l’esiguo intorno del proprio presente.

Prendete Summer On A Solitary Beach, per esempio: ci si ritrova a osservare impotenti un orizzonte di nuvole minacciose – gli anni Ottanta, a occhio – con i piedi sotto la sabbia e i vestiti che s’appiccicano addosso per l’afa; sopra quella cappa opprimente batte un ritmo dritto da new wave italiana (proprio quella) e scintilla un riff di tastiere che muove su tempi variabili, mentre il chorus convince schiere di italiani – anni di piombo, Democrazia Cristiana, crema solare, costume e Mundial annessi – a cantare “mare mare mare voglio annegare” come stesse buttando giù una gazosa.

Altro solco, altro classico: Bandiera Bianca è un giro di tastiera di micidiale fruibilità – c’è la chitarra distorta di Radius, ma resta affogata nel mix ed è di fatto l’unico accenno rock dell’album. Invettiva contro la vita misera degli abusi di potere, Bandiera Bianca suona come una presa in giro di ogni velleità di cambiamento del contesto sociale irredimibile in cui nasce: al principio della decade in cui il piano inclinato su cui rotola questa parte di mondo si fa precipizio, non resta altro da fare che arrendersi alla fiumana, e il coro roboante rende la resa ancora più amara.

Serve un cambio di prospettiva, e Gli Uccelli svolge alla perfezione il compito: gli archi dell’intro che volteggiano leggeri, l’inerpicarsi della voce nel primo ritornello e i sintetizzatori sembrano davvero mimare ali che frullano sul mare a velocità incomprensibili per chi non possa volare. I ricordi di giovinezza sono invece il centro dell’uptempo a perdifiato Cuccurucucù – un titolo che sto già cantando mentre lo scrivo – tra Iliade e canzoni sixties citate nel consueto inglese consapevolmente legnoso.

Ma ogni angolo di questa mezz’ora dev’essere illuminato, perché in ogni angolo c’è meraviglia. Segnali di Vita è un attimo di svolazzi d’archi prima che di nuovo entri una ritmica squadrata e tagliente; non c’è niente a parte pianoforte e archi, nel ritornello, sotto la voce: che sembra canticchiare per suggerire la melodia, prima di farsi da parte. Il testo anticipa quanto avverrà da Fisiognomica in avanti, solo che qui ancora s’interessa degli spazi della canzone pop.

Naturalmente, c’è una hit assoluta: è Centro di Gravità Permanente, ma è il mio brano spreferito del lotto, quello che, pistola alla tempia, butterei dalla torre se dovessi scegliere di quale pezzo alleggerire La Voce del Padrone. Detto questo, è veramente difficile immaginare la storia della musica leggera italiana senza quel cut-up di immagini letterarie e sentenze snob infilate in un congegno pop diabolico, dall’arrangiamento che non si fatica ad associare ai sabotaggi pop-rock dei Quintorigo di Rospo e Grigio.

E dopo tanto meditare e inveire, finalmente il sesso. A fine corsa arriva la danza lieve di Sentimiento Nuevo: synth e chitarre armonizzano un riff epico, che ad altri volumi sarebbe quasi da stadio; su un’impalcatura di chitarra acustica e vibrafono, la strofa monta immagini provocanti, sempre di un’altezza vertiginosa e indifferenti ai rischi dell’eccesso.

Ognuno ha il proprio Battiato, l’han detto tutti quelli che hanno scelto di scriverci qualcosa, e Sentimiento Nuevo è il mio Battiato: non ricordo esattamente quando successe, ma una sera tardi sentii questa canzone in una trasmissione televisiva, usata come sottofondo per qualcos’altro; mi sembrò di una sensualità sconvolgente e pienamente naturale, lontana dalla noiosa logica prestazionale che da sempre il pop applica al sesso e invece vicina a un’emozione che potevo riconoscere – in un certo senso, senza questo specifico Battiato sono inimmaginabili sia la poesia carnale di Bianconi che l’estasi godereccia di Cosmo.

Ecco, i Baustelle. Qualche anno fa, recensendo L’Amore e la Violenza, Tommaso Iannini scriveva: “come i Baustelle riescano a creare emozioni da pelle d’oca con tutti quegli elementi kitsch è un mistero ancora irrisolto da queste parti e, naturalmente, una delle loro doti migliori”. Si può senz’altro dire che abbiano studiato sul migliore dei libri di testo.

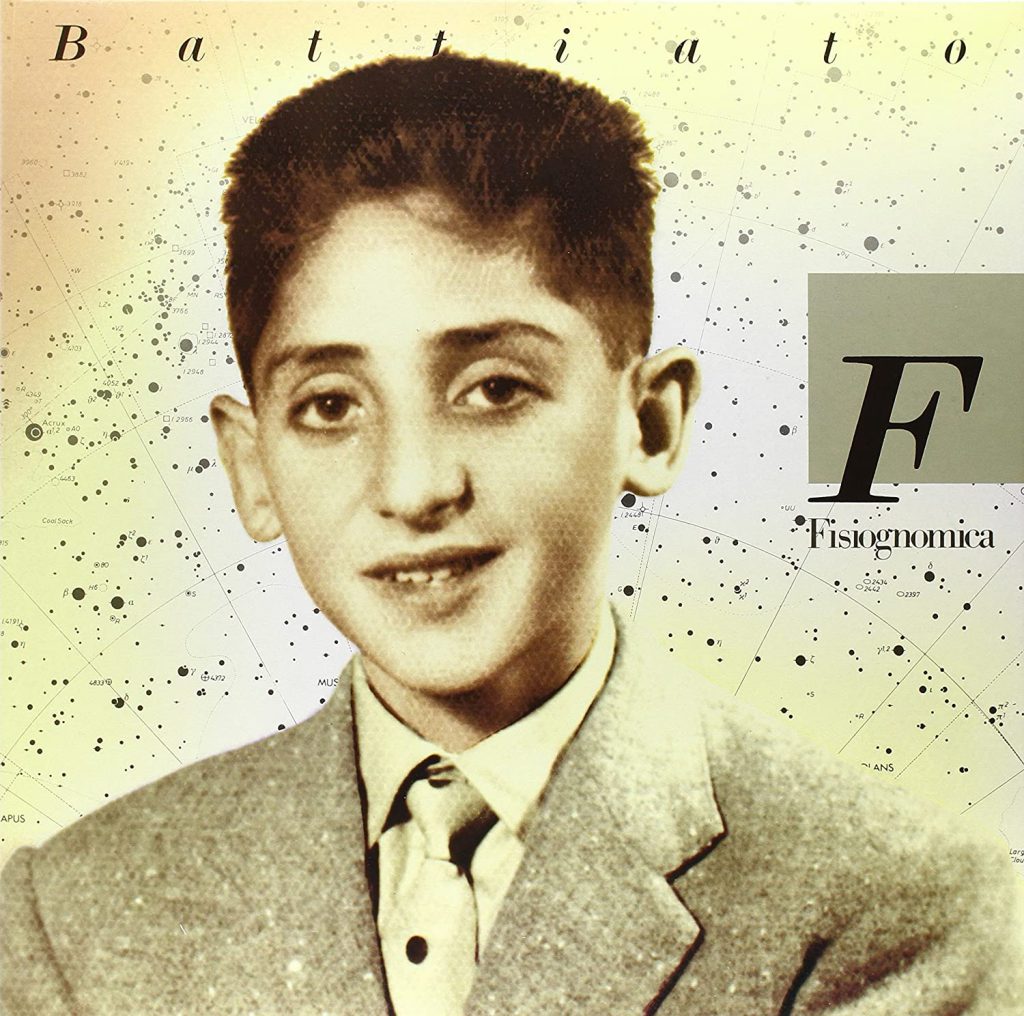

FISIOGNOMICA (EMI, 1988)

cosa avrei visto del mondo

senza questa luce che illumina

i miei pensieri neri

L’estate bambina di Stefania è un ricordo di una stagione violenta fatta di viaggi su una Cinquecento blu, borse di paglia e gambe abbronzate, muretti di pietra e “capelli incollati al collo quando il mare era ancora un puntino fresco lontano”. Somiglia moltissimo alla maniera in cui Battiato ha sempre descritto la propria terra attraverso i ricordi di un tempo lontano, sin da quella Sequenze e Frequenze che apriva Aries con un’immagine capace di racchiudere un mondo intero: “La maestra in estate ci dava ripetizioni nel suo cortile / Io stavo sempre seduto sopra un muretto a guardare il mare”. Fisiognomica esce quindici anni dopo, un ritorno a casa con la maturità di chi, nel frattempo, è stato ovunque a cercare un modo di trovare risposte.

I dischi post-Padrone di Battiato sono tutti modellati su quel blueprint, ma non sono così coinvolgenti: sempre tra il buono e l’ottimo, sempre ricchi di canzoni memorabili e atmosfere da qualche parte fra l’Oriente e lo spazio, però meno avventurosi e perfino un po’ statici. C’è bisogno di una svolta, che passa per due snodi fondamentali: la scrittura dell’opera Genesi – “una sorta di favola esoterico-fantascientifica, con gli Dei seriamente preoccupati dalla decadenza verso la quale si sta avviando la razza umana”, scrive Fabio Zuffanti – e il rientro nella terra natìa dopo due decenni a Milano. Fisiognomica ne è una diretta conseguenza, a partire da una foto di copertina che definire commovente è poco – Battiato piccolino, capelli a spazzola e occhio vivace.

Dell’ensemble precedente rimane appena Giusto Pio; del pop che era stato fino a poco tempo prima, solo un’ombra – tastiere, pianoforti, chitarre, percussioni e cori sono lì, ma fanno tutt’altro. I testi taglienti e concisi del passato recente diventano un flusso di immagini totalmente indifferenti alla metrica, preoccupate solo di evocare per chi sta fuori un viaggio che è tutto dentro. Bastano pochi secondi della canzone omonima per cogliere il nuovo salto di ottava: tra ritmi percussivi e scale arabeggianti, Fisiognomica somiglia a dei Popol Vuh più fisici e concreti, con il ritornello che lascia la voce nuda su un tappeto d’organo. Non spiega, dipinge; non ironizza, medita – “Credimi siamo niente / dei miseri ruscelli senza fonte”.

E Ti Vengo A Cercare è praticamente l’unico aggancio alle quadrature pop dei predecessori: il ritornello si gonfia in un’innodia da grandi spazi aperti, i voli di synth, archi e corde vocali in contrasto con il meccanismo a orologeria della ritmica. Parla di un amore supremo, questa canzone, senza rivolgersi necessariamente a qualcuno o qualcosa – e ci va del coraggio a cantare dell’Assoluto su una base tanto rumorosa: la mente corre subito ad Hallelujah e al Leonard Cohen radiofonico dello stesso periodo. Veni l’Autunnu resetta il sistema con un altro pezzo in siciliano, storia di una ragazzina innamorata di un uomo che non la ricambia, tra proverbi locali e un finale in arabo – “Per ogni cosa c’è un tempo e una chiamata. Tutto è sogno tranne l’attesa annunziata”.

Ma è una musica difficilmente descrivibile a parole, quella di Fisiognomica, fatta di sensazioni che sfuggono alla comprensione, alito divino che restituisce colori e sapori di una terra intera. S’imprimono nella memoria prima di tutto certi paesaggi dell’animo: la malinconia del cuore che la sera non si rassegna all’idea del vivere da soli (Secondo Imbrunire); la minaccia di un dramma imminente in arrivo da qualunque parte (Zai Saman, ritmi che non si afferrano); il muoversi continuo dei popoli nomadi simulato dagli strumenti (Nomadi, di Juri Camisasca).

È L’Oceano di Silenzio a spiegare quest’Arte meglio dei miei tentativi: uno dei vertici supremi di mezzo secolo di Battiato, una preghiera che riverbera sulle acque e poi sale fino alla volta celeste. Qui non ci sono pop, rock, elettronica, classica o altre gabbie che la contengano: c’è solo uno spirito libero di cercare pace ed equilibrio, tamburi e poi un coro sovrastato dalla soprano Donatella Saccardi. Non c’è nulla che si possa dire di fronte a tanta enormità.

GOMMALACCA (Polygram, 1998)

ho sentito urla di furore

di generazioni, senza più passato

di neo-primitivi

rozzi cibernetici, signori degli anelli

orgoglio dei manicomi

Franco Battiato si affaccia agli anni Novanta con la curiosità di sempre, e sembra deciso a seguirla in qualunque posto non abbia nulla a che fare col suo periodo di maggior successo mainstream. Gli album che si susseguono nel nuovo decennio mostrano un desiderio insopprimibile di disattendere le aspettative del pubblico: capita con i lieder di Come un Cammello in una Grondaia, con la world music di Caffè de la Paix, con il ritorno all’elettronica de L’Ombrello e la Macchina da Cucire. Album di grande intensità emotiva, certo, cui però a volte difetta il sangue.

Sembrano la diretta conseguenza de L’Oceano di Silenzio, questi lavori; un’ombra imponente che a un certo punto il musicista sceglie di scrollarsi di dosso per tornare alla luce, proprio nel momento in cui la scena alternative italiana conosce una nuova primavera.

È a questa che guarda Battiato a mentre concepisce L’Imboscata, dieci brani che fanno della schiettezza la propria stella polare, ben lontani dall’aura di santità che le composizioni precedenti spandevano a piene mani intorno all’autore: sono la semplicità e l’elettricità il cardine di Strani Giorni o Di Passaggio, e perfino un brano di mistica grandiosità come La Cura risulta iper-comunicativo anche nei passaggi più oscuri. Fatto non secondario: i testi sono quasi interamente affidati al filosofo Manlio Sgalambro, lasciando Battiato a briglie sciolte nella cura della parte musicale.

Il meglio, però, deve ancora venire: e puntuale arriva un paio d’anni più tardi, nel 1998. Gommalacca è uno dei lavori più ispirati e coraggiosi dell’intero percorso artistico del nostro, ruvido ed elettrico come mai prima – “oltremisura”, diceva la prima recensione a cinque stelle che ricordo di aver letto a riguardo. L’ultimo, aggiungo, in cui Battiato rimane non solo saldamente ancorato al presente, ma pure in grado di far da guida per artisti assai più giovani di lui – curiosamente in parallelo all’ennesima metamorfosi di David Bowie, che stiamo citando sin dall’inizio di questa storia e che nello stesso periodo ritornava al centro della scena con Outside ed Earthling.

Che Gommalacca faccia caso allo zeitgeist è evidente anzitutto dalla platea di ospiti e complici: al basso c’è Morgan, che non aveva mai fatto mistero dell’influenza del maestro sulla musica dei suoi Bluvertigo; la voce femminile è quella meravigliosa di Ginevra Di Marco, che nei CSI offriva una sponda melodica alla timbrica sgraziata di Giovanni Lindo Ferretti; le chitarre sono di Marco Pancaldi (ex-Bluvertigo) e Ru Catania (Africa Unite), la batteria di Gavin Harrison. Ma questo non sarebbe sufficiente a fare dell’album il capolavoro che è, se non fosse benedetto da un’ispirazione ai massimi livelli sin dai primi secondi.

Shock In My Town è un singolo epocale, primo vero contatto diretto della mia generazione con Battiato – avevo quindici anni, io, quando quello strano personaggio bucava gli schermi di MTV o TMC2. Non riuscivo ad afferrarlo, all’epoca, e forse non lo ascoltai nemmeno mai per intero: percepivo suoni affini, ma innestati su strutture troppo cangianti e utilizzati per scopi cui non ero abituato; marosi di elettriche, un basso portentoso e cambi di tono nella voce rendono Shock In My Town un ascolto stordente anche vent’anni dopo, in grado di rivelare segreti a ogni nuovo passaggio sullo stereo. Pure nel testo: una distopia di umani che combattono con pietre dopo la Terza Guerra Mondiale, una Jeteé rivisitata dalla fantascienza del nuovo millennio, “un viaggio con la mescalina che finisce male”.

Senza dar tregua arriva subito Auto Da Fe’, un’interferenza in cui si scontrano passato e presente di Battiato; il veloce electro-punk d’apertura e chiusura – una cosa che sarebbe riuscita ai CSI di Tabula Rasa Elettrificata se solo Ferretti e Zamboni avessero voluto giocare un po’ meno con la Mongolia e un po’ più con l’elettronica – introduce a una strofa rallentata fatta di chitarre elettriche sferraglianti e a un ritornello luminoso. Le parole raccontano per immagini il desiderio di un ritorno a una sessualità animalesca, tutto il contrario di quelle della successiva Casta Diva, ballad elettroacustica dedicata a Maria Callas – la cui voce campionata comparirà, per questioni di diritti, solo in una stampa successiva di Gommalacca. Una composizione che mette poesia e commozione nei suoni e narrativa nel testo, pura descrittività da sceneggiatura cinematografica – “Eri una ragazzina assai robusta, / non sapevi ancora di essere divina / ci hai spezzato per sempre il cuore”.

Il Ballo Del Potere è un saltello pop tribale che rimanda di nuovo a Mondi Lontanissimi, però con un’elettronica molto più calda – la voce della Di Marco è una manna dal cielo; il recitato in inglese di Andrea Pezzi, purtroppo, una sciagura.

Scontri di placche tettoniche: il pop minimalista La Preda vanta un potente afflato erotico e il battito downtempo di È Stato Molto Bello è un delicato intrico di voci maschile/femminile che una volta di più deve qualcosa a Linea Gotica; di contro, Il Mantello e la Spiga flette muscoli agili ed esibisce distorsioni smisurate, una voce che pare andare dove le pare mentre sotto infuria la tempesta, salmodiando su più registri – flebilissima, ormai, sugli alti. Ma quella voce non suona mai persa nella tempesta; è salda, sicura, e il suo invito è uno solo: seguirsi.

In fondo, un gioiello. “Una catastrofe psicocosmica / mi sbatte contro le mura del tempo / sentinella, sentinella: che vedi?”: il recitato di Sgalambro apre gli otto minuti di Shakleton, dedicati all’impresa dell’esploratore britannico che nel 1916 portò in salvo tutti gli uomini del proprio equipaggio rimasti bloccati per mesi sull’Isola Elefante, in Antartide.

L’impasto sonoro è materia di sublime impatto visivo: un campionamento di Plaisir d’Amour e battiti elettronici insistenti; voci effettate che raccontano la storia, recitano poemi in lingua tedesca, trasformano in mantra il nome del protagonista; cori sacrali quando sullo sfondo non è rimasto più nulla. Anche qui, come nei suoi momenti migliori, Battiato sembra cantare da nessun punto in particolare nel tempo, osservando il mondo e l’umano errare da un punto di vista di consapevolezza superiore; trasfigurando, quasi, in un’entità altra.

Mi piace che siano proprio queste note in dissolvenza – irrisolte e provvisorie, ma così sentite – a concludere questo lungo percorso. Ciò che è venuto in seguito, nel nuovo millennio, lo conosco poco, ma ripercorrere la discografia maggiore di Battiato in pochi giorni dopo la sua morte mi ha lasciato un senso di pienezza emotiva tale da non richiedere altro approfondimento. E se le mie parole non sono in grado di trovare la via d’uscita dal racconto di un viaggio in cui svaniscono i concetti stessi di “inizio” e “fine” e il cui senso è in continuo divenire, allora preferisco sceglierle fra le sue. Mi sembravano meravigliose da cantare, ieri; ora hanno qualcosa in più da dirmi sul mio domani.

il tempo cambia molte cose nella vita

il senso, le amicizie, le opinioni

che voglia di cambiare che c′è in me

si sente il bisogno di una propria evoluzione

sganciata dalle regole comuni

da questa falsa personalità