#GiveMe5 (Beastie Boys Edition) | vol. 180

Dopo il film/documentario/spettacolo di Spike Jonze sulla storia dei Beastie Boys, ripercorriamo la storia di Mike D, Ad-Rock e MCA in una playlist con cinque classici immortali.

if you can feel what I’m feeling then it’s a musical masterpiece

if you can hear what I’m dealing with then that’s cool at least

what’s running through my mind comes through in my walk

true feelings are shown from the way that I talk

and this is me y’all, I emcee y’all

my name is MCA and I still do what I please

and now I’d like to introduce (what’s up?)

I’ll pass the mic to D for a fist full of truth

Devo averlo saputo da un flash de Il Post, che Adam Yauch era morto.

Era il 4 maggio 2012 e io ero – come sempre in quegli anni – al bancone della biblioteca di Agnadello, e me ne rimasi lì con una mano sulla bocca, in una specie di urlo silenzioso. Esattamente come quando, solo qualche mese prima, avevo appreso dello scioglimento dei REM ed ero tornato a casa in lacrime (suscitando l’ilarità di mia madre: grazie, mamma); o come quando, qualche mese dopo, me ne stavo sbigottito a guardare i risultati delle Politiche 2013, perdendo la speranza in quella parte di genere umano che per comodità chiamiamo “elettorato”. Ma non divaghiamo.

“Dove eravate, quando Elvis è morto? Cosa stavate facendo e che scusa avete trovato per fare qualcosa del resto della giornata?”: sono domande che si faceva Lester Bangs dopo la morte di Presley in un articolo uscito su Village Voice nel ‘77 e che Claudio e Paolo mi hanno ricordato un paio di giorni fa, mentre piangevamo la scomparsa di Little Richard – dopo che nella settimana, tanto per gradire, avevamo perso pure Florian Schneider dei Kraftwerk. Bene: io ricordo esattamente dove stavo, quando ho saputo di MCA, e ho avvertito distintamente una mancanza – come in una formattazione di quella parte del cuore in cui erano salvati tutti i ricordi dei Beastie Boys. La sensazione che provi quando finisce una relazione, ti svegli la mattina, allunghi il braccio e lei/lui non c’è più.

Per un singolare scherzo del destino, proprio nei giorni dell’anniversario di quell’evento luttuoso ho recuperato su Apple TV lo splendido film/spettacolo/documentario di Spike Jonze – e chi poteva girarlo, sennò? – con cui Mike D e Ad-Rock hanno celebrato la storia dei Beasties e, lacrime agli occhi, il ricordo di quell’amico strano e creativo che non si poteva mai prevedere cosa avrebbe detto, fatto, inventato un secondo dopo. La seconda parte di un progetto più ampio che comprende anche un’autobiografia monstre da seicento pagine che mai come ora avrei voglia di leggere.

Come i dischi migliori di questi sperimentatori instancabili, Beastie Boys Story prende ogni strada laterale possibile e ogni tanto ci si perde, il ritmo latita e certe battute funzionano solo nell’inner circle di Adam Horovitz e Michael Diamond. Ma è giusto che sia così, perché quella dei Beastie Boys non è solo la storia di una posse tra le più importanti del XX secolo – e l’unica bianca e statunitense ad avere senso – ma è soprattutto il coming-of-age di tre ragazzini newyorkesi con la passione per il punk e l’hip-hop e mille altre cose pop e di un’amicizia lunga una vita. E se questa pare vuota retorica, provate a mettere sul piatto uno qualsiasi dei loro album e venite a dirmi che in quelle esplosioni coloratissime di rime e ritmi non ci sentite la voglia di prendere il microfono e far ascoltare agli altri due la propria ultima invenzione.

Quella storia, oggi, provo a raccontarvela in cinque canzoni.

FIGHT FOR YOUR RIGHT (TO PARTY), 1986

don’t step out of this house if that’s the clothes you’re gonna wear

I’ll kick you out of my home if you don’t cut that hair

your mom busted in and said, what’s that noise?

aw, mom you’re just jealous it’s the Beastie Boys

Pronti, via. E l’esordio sulla lunga distanza fa subito il botto.

Nella storia della nostra musica è difficile trovare un album tanto esplosivo e tanto idiota quanto Licensed To Ill, tredici tracce che portano a compimento la visione di Rick Rubin e Russell Simmons per quello strambo oggetto chiamato Beastie Boys – il disco viene prodotto e mixato mentre la band è letteralmente altrove. Non sappiamo dove sarebbero andati a finire Diamond, Horovitz e Yauch dopo lo scherzo telefonico di Cookie Puss senza la guida della Def Jam, ma è certo che se anche fossero capitati in territori rap-metal non avrebbero avuto gli strumenti per mostrarsi così focalizzati nel raggiungimento dell’unico obiettivo visibile a occhio nudo: lo schifo.

Rhymin’ And Stealin’ è uno dei momenti di archeologia sonora più emozionanti del film di Jonze: quando sul palco compare l’ingombrante registratore a bobine su cui scorre il loop di batteria di When The Levee Breaks dei Led Zeppelin usato poi come base per la canzone, ci si rende conto di come cose che oggi possiamo fare usando pochi tasti del computer siano nate solo l’altroieri da inventiva e scarsità. Ma questo discorso è davvero troppo filosofico per un album come Licensed To Ill, che trova invece in Fight For Your Right (To Party) il proprio apice concettuale. E ho detto tutto.

Se è vero che la canzone nasce per sfottere le pratiche testosteroniche delle confraternite dei college americani (pure nel memorabile video home-made che finisce appropriatamente a torte in faccia), è anche vero che i Beastie Boys del 1986 sembrano divertirsi un po’ troppo per non sentirsi almeno in parte rappresentati da quell’immaginario.

Che quell’intenzione sarebbe stata fraintesa da un sacco di frat boys era chiaro a chiunque provvisto di un qualche raziocinio, dote che, a essere gentili, non abbonda in questi solchi: qui ci sono solo tre pestiferi cazzari appena maggiorenni cui è offerta la possibilità di fare quello che amano a volume undici. Difficile dire di no a quell’età, se non sei Ian MacKaye.

Incidentalmente, però, MCA, Ad-Rock e Mike D incidono un classico da dieci milioni di copie, a dimostrazione che le rivoluzioni arrivano a volte per caso e non necessariamente da raffinati intellettuali.

Il peggio dei vent’anni, il peggio del metal, il peggio del rap: indimenticabile.

Kick it.

SHAKE YOUR RUMP, 1989

and I’ll be busting routines and rhymes all night

like eating burgers or chicken and you’ll be picking ya nose, man

I’m on time, homie, that’s how it goes

you heard my style, I think you missed the point

it’s the joint!

Dopo il successo planetario vengono i ripensamenti, le sofferenze, la distanza: per la prima volta da quando si conoscono, i due Adam e Michael si prendono una pausa l’uno dall’altro e non si vedono per due mesi, ognuno intento a seguire la propria musa. Sempre più poliedrica e crossmediale, quella di Yauch (videomaker e fotografo, adesso: è qui che nasce l’alter ego svizzero Nathaniel Hornblower); non proprio memorabile quella di attore da teen movie di Horovitz.

È il clash tra orizzonti inimmaginabili fino a un paio d’anni prima, il contratto con una nuova casa discografica che lascia totale libertà creativa e l’incontro con i Dust Brothers a generare un altro capolavoro immortale, tra i massimi della storia dell’hip-hop.

Cos’è una pietra miliare? Direi un momento in una storia personale o collettiva che poi, per molto tempo, ci si volta indietro a guardare per trovarci ispirazione e andare avanti. Paul’s Boutique è uno di quei momenti, io credo, e ha il pregio di esserlo a entrambi i livelli, come una questione privata d’importanza pubblica: in questi cinquanta minuti c’è la gioia di liberarsi di una maschera, quella dei ragazzacci sbronzi marci e in quota rap-metal, attraverso l’affermazione delle proprie stranezze e di un nuovo “sé”.

Ma è anche sampling che si fa arte e modello per le generazioni a venire, oltre a rappresentare una sorta di spartiacque per le faccende legali: in queste tracce sono campionate più di cento canzoni altrui; una cosa che, a volerla rifare oggi legalmente, costerebbe così tanto da renderla semplicemente impossibile.

Il suono di rabbia gioiosa di chi trova se stesso e non ha paura di mostrarlo, e l’inizio di una delle decrescite felici più felici che io ricordi (dal Madison Square Garden di Licensed To Ill ai club da 200 persone di Check Your Head): Paul’s Boutique, opera di valore artistico pari solo allo strepitoso insuccesso commerciale, è l’istante in cui Mike D, MCA e Ad-Rock smettono di essere una caricatura dei giovani e iniziano a essere giovani per davvero, con tutta la meraviglia e la capacità di svegliarsi ogni giorno nuovi che questo si porta dietro.

Lo saranno per i successivi dieci anni, e poi per sempre.

SO WHAT’CHA WANT, 1992

but little do you know about something that I talk about

I’m tired of driving, it’s due time that I walkabout

but in the meantime, I’m wise to the demise

I’ve got eyes in the back of my head so I realize

Storicamente, l’espressione “ritorno alle origini” non ha mai portato con sé opere memorabili: per tradizione, è una strada che imboccano artisti in declino per ritrovare l’ispirazione e la carica degli anni verdi, per definizione non riproducibili. Se avete in mente la scena di The Irishman in cui Robert De Niro – il volto ringiovanito digitalmente fino ai trent’anni – pesta un fruttivendolo davanti alla figlia muovendosi però come l’ottantenne che è, ecco: il ritorno alle origini di solito dà quella stessa sensazione di distanza tra volontà e possibilità.

Per i Beastie Boys di Check Your Head il discorso non vale.

Perché, per prima cosa, quando i tre si mettono di buzzo buono a lavorare al nuovo album sono ancora ragazzi anche se sembra abbiano già vissuto due o tre vite – età media 26 anni. E poi perché il grande pubblico non li aveva conosciuti ai tempi della fissa per il punk e l’hardcore, di cui nel loro esordio e nel raffinatissimo sophomore non si trova traccia: per la maggior parte del mondo reale – quello cioè che non viveva di soli dischi e cultura pop – nel 1992 i Beastie Boys erano una one-hit-wonder sparita dai radar dopo un disco che tutti avevano ascoltato e un seguito che quasi nessuno aveva capito.

Punk, qui, vuol dire DIY.

Vuol dire costruirsi il proprio studio di registrazione e metterci dentro una half-pipe. Vuol dire smettere di basare i propri pezzi esclusivamente sul sampling e riprendere in mano chitarra, basso e batteria per creare con le mani campioni di quelle musiche (soul, funk, jazz) che avevano imparato ad amare. Vuol dire seguire il proprio istinto e i propri desideri, che in questo caso significa far uscire un CD con venti tracce diversissime, una macedonia di stili che trova la propria coerenza e la propria grandezza nell’elettricità con cui tutte – indistintamente, dalla prima all’ultima – vengono pensate, realizzate, proposte.

Per voi scelgo il secondo singolo So What’cha Want: tiro pazzesco, non c’è che dire, e un videoclip (auto)ironico e strafottente, con citazioni da Predator – mi pare – e i tre in slow motion mentre il labiale è sincronizzato con il suono.

Il fuorisincrono come orgogliosa scelta di vita.

SURE SHOT, 1994

I want to say a little something that’s long overdue

the disrespect to women has got to be through

to all the mothers and the sisters and the wives and friends

I want to offer my love and respect to the end

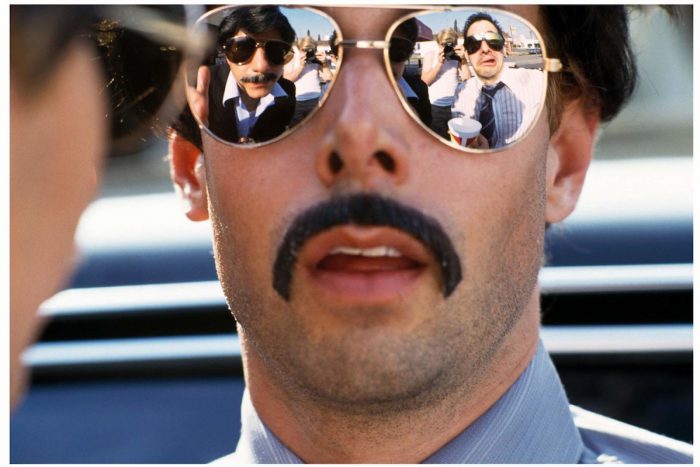

D’accordo: Ill Communication è il disco di Sabotage, e che quel brano e il suo video – e i baffoni – siano pietre miliari dei Novanta è fuori discussione. Però questo tende a spostare un po’ il focus dal valore assoluto e complessivo dell’album, che è sempre ottimo ma ironicamente è il meno evolutivo dei cinque classici dei Beastie Boys. Suona più come un consolidamento di Check Your Head, piuttosto che un’ennesima rivoluzione.

Nel film di Spike Jonze, com’è naturale, ci si concentra su quell’incredibile singolo, ma pure – e giustamente – su uno degli altri classici in programma, l’opener Sure Shot. Che ne fa l’unico album che io possegga ad aprirsi con un sample di un flauto, per poi lasciar spazio al consueto intrecciarsi delle voci – sempre nasali, sempre strillate, sempre galvanizzate – dei tre MC. È Yauch, però, a lasciare di sasso con i suoi versi e a dare l’idea del percorso di crescita personale – oltre che artistica – dei tre ex-ragazzini terribili della East Coast (che qui, lo ricordo, ancora non hanno trent’anni).

Sembrano passati eoni dal machismo di Licensed To Ill, ma se c’è una cosa che va riconosciuta ai Beastie Boys è la voglia di non rinnegare – nemmeno in un film autocelebrativo – un passato remoto, nascondendo la polvere sotto al tappeto. Quell’immagine era caricaturale, cartoonesca, imposta; ma era comunque una scelta che aveva avuto pesanti conseguenze, soprattutto a livello psicologico – l’alienazione di MCA nelle immagini del tour del 1987 è qualcosa che lascia scossi – e personale – l’allontanamento di Kate Schellenbach, uno dei nodi più dolorosi di questa storia.

Adesso è ora di fare ammenda, senza flagellarsi ma con atti concreti e sociali: come il concerto per il Tibet che arriverà qualche anno dopo (ovviamente sempre da un’idea di Yauch); o come la presa di posizione degli MTV Awards di qualche anno dopo, quando Ad-Rock sarà l’unico a parlare dei casi di stupro di Woodstock ‘99. Ma prima di tutto ci sono canzoni come questa, una di quelle cose che nel tempo gli varrà accuse di ipocrisia a cui Horovitz saprà rispondere nel migliore dei modi: “preferisco essere un ipocrita, che rimanere la stessa persona per sempre.”

INTERGALACTIC, 1998

now when it comes to envy, ya’ll is green

jealous of the rhyme and the rhyme routine (‘tine)

another dimension, new galaxy

intergalactic planetary

In qualunque altro anno, fra tre settimane mi avreste trovato sotto a un palco qualunque del Primavera Sound Festival di Barcellona, a un orario qualsiasi compreso – diciamo – fra le quattro del pomeriggio e le quattro del mattino. Non andrà così, nel 2020, ma speriamo che si possa riprendere in tempi accettabili quella gloriosa tradizione, che un paio di primavere fa mi ha regalato una delle più grandi soddisfazioni musicali di sempre, nel settore amarcord: il dj-set notturno e a volumi illegali di Mike D – ne avevo parlato un po’ qui, e non sto a ripetervi quanto Intergalactic ci abbia fatti saltare tutti per aria.

Primo singolo dell’ultimo lavoro epocale dei Beastie Boys, il pezzo si abbina manco a dirlo a un favoloso video lo-fi a firma Nathaniel Hornblower (cioè Yauch) in cui una battaglia tra un orrido kaiju e uno squinternato mecha– manovrato dai nostri eroi in versione scienziati-pazzi – finisce per distruggere un’intera città.

Intergalactic sballa e gasa come tutto Hello Nasty, più di un’ora di modernariato hip-hop che si avvale del DJ Mix Master Mike – cut, cut, cut faster! – e ha il sapore di serate passate tra amici a guardare VHS e a parlare di musica mangiando tonnellate di schifezze da asporto. O almeno, alle orecchie di un ragazzino cresciuto in un paesello della bassa padana, quell’album suonava proprio così: e posso dirvi che quel tipo strano guardava a distanza a quella scena immaginaria con una certa invidia; il tempo e Internet avrebbero poi portato anche a lui e a chiunque (quasi) le stesse identiche possibilità, ma non quell’identico talento.

Hello Nasty, così com’è, poteva uscire solo alla fine degli anni Novanta, quando – e penso al cinema di Quentin Tarantino o Paul Thomas Anderson – pescare dal passato per costruire gigantesche trottole postmoderne era ancora una scelta progressista e artistica, prima che diventasse un vezzo insostenibile. E i Beastie Boys erano troppo intelligenti per non saperlo: da lì in poi sarebbero venuti solo due dischi in tredici anni, fino alla morte di Yauch.

Sarebbero stati ancora splendidi nel loro classicismo pacificato, sia chiaro: An Open Letter To NYC è uno dei pochi brani di senso compiuto sulla New York post-undicinove, insieme a Leaving New York e Fake Empire. Ma Mike D, Ad-Rock e MCA, classici, non lo erano mai stati prima: e andare ovunque li portassero ispirazione, eccitazione e curiosità giovani sarà per sempre il loro lascito più importante.