Take me out tonight. La magia del TOdays Festival

Mentre inizio a scrivere queste righe è ancora lunedì mattina, e si è conclusa solo da qualche ora la quinta edizione del TOdays Festival di Torino, che anche quest’anno ha illuminato la città per tre giorni con una lineup di assoluto valore.

E se nel 2018 erano stati Mogwai, Echo & The Bunnymen, King Gizzard & The Lizard Wizard, War On Drugs, Editors e Cosmo a colorare di suoni i palchi dello Spazio211 e dell’INCET, a questo giro il programma prevedeva vere e proprie icone per generazioni di ascoltatori di musica indipendente: Bob Mould, Johnny Marr, Jarvis Cocker, Spiritualized, Low, Ride. Ma non di mera nostalgia si trattava, visto che il weekend torinese ci ha dato il privilegio di vedere all’opera grandi live act contemporanei come Deerhunter, Cinematic Orchestra, Sleaford Mods e Nils Frahm. Un ponte tra passato e presente, fino a includere una popstar planetaria come Hozier.

Ma il TOdays è anche un’esperienza inscindibile dai luoghi in cui si svolge e dal portato emotivo che per il pubblico rappresentano gli artisti che vi si alternano: è sempre così, per carità, ma qui c’è veramente la sensazione che da parte dell’organizzazione ci sia una speciale attenzione all’idea romantica di una piccola riserva di bellezza ed empatia, da preservare con cura. Ogni concerto che ho avuto la fortuna di vedere in questi tre giorni è stato una storia di amicizie e incontri e racconti: qualcuna sta qui sotto.

A PERFECT MIRACLE / CAPITOLO PRIMO

Gabriele è raggiante. Mi racconta che non lo vedeva da 32 anni, Bob Mould; per l’esattezza, da quando i suoi Husker Du rivoluzionavano l’hardcore iniettandoci psichedelia, pop e questioni private e diventando la più importante band dell’underground americano. Una band di quelle che potevano essere la tua vita, che ha salvato anche così tanti di noi arrivati dopo che il rumore della loro fine ancora echeggia come la luce di una stella morta di cui ancora si vede il bagliore.

Per dire: Gabriele li vide nel tour di Warehouse; io li scoprivo nel 2002, la faccia premuta contro il vetro di un treno e il lettore CD che mandava in loop These Important Years. La ascoltavo, quella canzone, e pensavo: “questa cosa è di quindici anni fa eppure parla di me. Questa cosa sono io, adesso”. Non c’era nessuna barriera in mezzo, sebbene ci fosse un quarto di secolo di distanza fra me e chi l’aveva scritta; e non c’era nemmeno nei pezzi degli Sugar o in quelli della produzione solista di Bob, sempre in grado di cogliere il nocciolo dei sentimenti con disarmante precisione.

Oggi Mould sale sul palco del TOdays da solo, toglie la chitarra dalla custodia e un minuto dopo sta già azzannando Flip Your Wig, Never Talking To You Again e I Apologize con la foga di un esordiente. In un’ora arrivano una quindicina di pezzi, tra classici degli Husker Du e degli Sugar (in alto i cuori per If I Can’t Change Your Mind) e pietre miliari della produzione solista (The Descent, See A Little Light). Un unico suono di chitarra per tutti i brani, che certo per i non-fan finiscono per somigliarsi tra loro e non possono vantare le dinamiche delle esecuzioni in trio; eppure quelle parole e quelle progressioni di accordi, anche in questa veste scarna, sanno come infilarsi nella vita di tutti i giorni.

Ho una storia anche per questo.

Proprio la sera prima della partenza ha chiamato mia madre. “Francesco”, mi ha detto, “lo zio Paolo ha avuto un incidente e devo andare al pronto soccorso”: le sue lacrime, la sua tensione mi dicevano che c’era qualcosa di terribile all’orizzonte. Lo confesso: ho temuto fosse morto, mio zio, e – nell’attesa di sapere qualcosa – mi stringeva alla gola l’idea di dover vedere mia madre perdere di nuovo qualcuno di importante. E non c’è nulla che mi terrorizzi di più che immaginarla perdere appigli e soffrire ancora.

Ecco: in quell’attesa che mi è parsa eterna, nella mia testa risuonava Hardly Getting Over It, una vecchia ballata in cui Mould rifletteva su cosa avrebbe fatto quando i genitori fossero scomparsi; non “se”, ma “quando”. Poi mia madre ha richiamato, e per fortuna per lo zio si era trattato solo di contusioni e un grosso spavento; ma quando Bob il giorno dopo ha suonato quel pezzo le mie mani si sono strette alla maglia, nel tentativo di tenere dentro il ricordo di quell’emozione violenta e il dolore per la consapevolezza che quel sentimento dovrà per forza ritornare.

Alla fine Bob si è battuto il pugno sul petto, ci ha ringraziati, se n’è andato con la sua valigetta. Ma l’onestà di quell’esistenzialismo compresso in canzoni da tre minuti no: quella rimarrà sempre con noi – me, Gabriele, tutti quanti. Dolorosamente, ma per fortuna.

Subito dopo arrivano i Deerhunter di Bradford Cox – uno che ancora nell’ultimo decennio ha saputo dare un nuovo senso alle parole “indie” e “chitarra”, regalando meravigliose, disturbanti sedute di autoterapia in musica come Microcastle, Monomania e Halcyon Digest.

La scaletta pesca quasi tutta da quest’ultimo e dal recente Why Hasn’t Everything Already Disappeared, rendendo evidente la scioltezza con cui la band sappia passare da piccole pepite power-pop (No One’s Sleeping, Coronado) ad ampie praterie dream-kraut (Desire Lines), sbrogliando con maestria enormi matasse di suono. Alla fine arrivano le note struggenti di He Would Have Laughed, così perfette e pure da farci dimenticare spazio e tempo e corpo e gravità. E c’è da capirla, la mia amica Camilla, che aveva un giorno di vacanza a disposizione e l’ha speso per sorridere a questa meraviglia – o almeno mi sembrava di vederla così, pure se da lontano.

Poi, alle otto e trentacinque circa, l’apice del mio TOdays.

È l’ora degli Spiritualized, disposti come sempre a semicerchio sul palco, con Jason Pierce a dirigere dal lato destro – seduto, con chitarra elettrica, giacca di pelle e occhiali scuri d’ordinanza – un’orchestra di tre elettriche, basso, batteria, tastiere e tre coriste. Ho ancora nel cuore il ricordo indelebile dell’incredibile show al Primavera Sound 2018 con orchestra e coro e stasera il set è ridotto a un’ora scarsa, ma è pura magia quella che si spande a piene mani sin dai primi accordi.

La musica è sempre quella, intendiamoci: un’illuminazione gospel/soul/pop dallo spazio profondo, stravolta da squarci noise. Ma ogni volta è come la prima e avvolge in una trance inevitabile, che porta a ondeggiare lenti al ritmo lento di Soul On Fire e Shine A Light e a scuotersi violentemente quando l’onda elettrica si fa tsunami (Come Together e poi She Kissed Me).

Le mie preferenze sono però per i nuovi brani, che risultano ancora più compatti ed efficaci: il ritornello di I’m Your Man è esplosivo, le dolcezze di A Perfect Miracle e Let’s Dance quasi insostenibili. Ma proprio non mi riesce di star fermo: oscillo fra la destra del palco – mi aspetta Paola, cui avevo promesso un ballo (ok, non un ballo: dovevamo solo star vicini; ma che scena sarebbe stata) – e il centro, dove la gente è ancora più coinvolta.

È un dovere, per me: quando sento un’emozione farsi così fisica da increspare la pelle, voglio vedere se c’è pure negli occhi degli altri. Per questo è interessante la reazione di alcuni ragazzi fra il pubblico quando sentono partire le prime note di Oh Happy Day: qualcuno di loro si lascia scappare un risolino, come a non voler sembrare troppo coinvolto.

Su questo non ho una storia, però ho una teoria. In questi tempi in cui l’ironia schiaccia tutto, i layer di significato che applichiamo a qualunque cosa comprimono anche il modo in cui viviamo le emozioni; non sembriamo più in grado di viverle senza giudicarle, non vogliamo essere lasciati soli con loro. E invece Jason Pierce mette melodie in maggiore dappertutto – e sì, fa pure Oh Happy Day – e ti costringe a fare i conti con la vulnerabilità, la solitudine e un desiderio di vicinanza, piuttosto che di superiorità.

Quando quei ragazzi se ne renderanno conto, le loro risatine si faranno occhi lucidi e un ringraziamento a un musicista immenso. Scriveva Carl Wilson: “non vedo più il vantaggio di sollevarsi al di sopra delle cose; l’azione è laggiù sulla superficie, il primo strato di una profondità insondabile. Laggiù è dove il tuo cuore riceve dei colpi, ma continua a battere. Continua e continua.”

Dopo tanto stupore celeste, c’è da ridiscendere qua fra i comuni mortali; e ad attenderci ci sono i Ride, pur sempre un bel sentire. Stasera pescano a piene mani da Nowhere – il loro vero classico – e dal recentissimo e più che dignitoso This Is Not A Safe Place; le esecuzioni sono buone, anche se mi pare manchi sempre qualcosa ai loro pezzi, soprattutto dal punto di vista melodico. O forse è solo che quelle canzoni lì rendono di meno, da quando la voce di Mark Gardener si è fatta adulta e muscolare e non è più quel sussurro imberbe che rendeva Taste e Vapour Trail perle dal fascino indefinito.

Il post-live lo passo con Alessandro e Jacopo dei Fast Animals And Slow Kids, a discutere di suoni. È così che scopro di aver sentito solo uno dei tanti concerti possibili: dove stavo io, la batteria era troppo presente e la voce poco riverberata e molto avanti; dalla zona mixer, invece, le chitarre erano giustamente assordanti e l’insieme assai più bilanciato ed efficace. A dimostrazione che il come, per una band come i Ride, è importante almeno quanto il cosa.

THE HOUSE IS ON FIRE / CAPITOLO SECONDO

Il sabato, tra tutti, era sicuramente il giorno di minore interesse per me, schiacciato com’era fra un venerdì e una domenica di pesi massimi. Eppure, dopo l’apertura riservata ad Adam Naas – performance divertente per una vocalità bizzosa in stile Prince, nonostante un tappeto sonico un po’ monocorde e privo dell’estro emotivo di un Perfume Genius – e One True Pairing – il progetto, purtroppo tristemente prescindibile, di Tom Fleming dei Wild Beasts – c’è stato spazio per la pura emozione (e Hozier, di cui diremo).

Ecco: non sono uno di quelli che pensano che Double Negative dei Low sia il disco più importante del decennio; non sono nemmeno tra quelli che lo ritengono un capolavoro o l’apice di una carriera, quella del trio di Duluth, che ha riservato album di ben altro spessore. The Great Destroyer, Things We Lost In The Fire, I Could Live In Hope o Trust costituiscono un poker d’assi che l’ultimo arrivato della discografia di Mimi Parker e Alan Sparhawk, secondo me, vede col binocolo; resta però un disco di grande classe e significativo soprattutto a livello concettuale, un polverizzarsi di ogni riferimento sociale tradotto in brani iper-frammentati dall’elettronica – sorta di Kid A per la generazione slow-core.

Il live di Barcellona mi aveva lasciato qualche perplessità, soprattutto per i nuovi arrangiamenti che non lasciavano respirare a dovere classici come Monkey. Qui a Torino, pur se molto simile, il set si è rivelato invece strepitosamente incisivo, forse anche per la location più raccolta e un pubblico davvero rapito, sia nella resa di un paio di ripescaggi dai gloriosi Novanta (Lazy, Do You Know How to Waltz?), sia nella scarna elettrificazione del repertorio degli ultimi anni.

Vedere così da vicino Sparhawk contorcersi sulla chitarra, sentire la sua voce fondersi in una cosa sola con quella di Mimi, abbandonarsi alla furiosa tempesta noise che annichilisce la metà del concerto (perfetta rappresentazione degli incendi che devastano l’Amazzonia): un’esperienza che rende fisico il senso di minaccia incombente che aleggia su tutta la loro produzione attuale. “La casa va a fuoco”, cantano in No Comprende, e questo è forse l’unico modo per suonare la fine in maniera coerente.

Nella mia breve storia d’amore con il TOdays c’è sempre un headliner che non incontra i miei favori: l’anno scorso erano gli Editors, quest’anno è Hozier. E – dannazione – nonostante il mio plateale disinteresse, mentirei se dicessi che non sia stato un live ben riuscito.

Devo partire dai contro, ovviamente. Il ventinovenne irlandese è autore di quella Take Me To Church, che da anni è un pezzo da cui non si riesce a scappare in alcun modo; la sua musica è una sarabanda di generi (folk, blues, soul, pop, gospel, indie) non sempre amalgamati che tralascia ogni sottigliezza e suona come la perfetta colonna sonora per un qualunque video motivazionale. Però, però.

Però il live funziona, fa quello che deve: intrattenere e far cantare un pubblico di coppie e ragazzi/e commossi/e. La band sembra uscita da un casting, i suoni sono bombastici e la folla ne gode: nel mio studio sociologico dell’audience (l’avevo promesso a Valeria, perplessa) mi diverte molto vedere come gli stessi sguardi che avevamo riservato a chi osasse disturbare l’atmosfera sacrale dei Low vengano ora rivolti a chi chiacchieri durante le ballate di Hozier.

Non riuscirò mai a interessarmi a musica così priva di dubbi – che nella migliore delle circostanze suona come un Ben Harper alla candeggina e nella peggiore è un pop corale agghiacciante – ma l’artista sa quello che fa e lo sa fare bene. Tanto che alla fine è ancora Carl Wilson, chiacchierando con un fan di Celine Dion, a trovare le parole giuste per me:

“mentre ci diciamo arrivederci dopo un’ora di conversazione, concordiamo che la prossima volta che saremo in città dovremo vederci per un caffè. E lo dico sul serio. Sophoan è una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Eppure è anche una delle esperienze più scioccanti che abbia mai avuto riguardo ai gusti: non sapevo da dove cominciare a mettere in discussione le sue percezioni o a confrontarle con le mie. E nemmeno avrei voluto. Il mondo dei suoi gusti è coerente e gli procura un enorme piacere. Non solo sembra altrettanto valido del mio, totalmente incompatibile, ma lui mi piace così tanto che per un lungo momento i suoi gusti mi sono sembrati superiori. Alla fine, qual è il punto di tutta quella merda maligna e negatrice della vita che mi piace ascoltare?”

“Sono in un’altra dimensione”, mi ha scritto Lorenza a un certo punto da un punto imprecisato dell’Ex Fabbrica INCET, durante il live della Cinematic Orchestra.

La capisco perfettamente. I novanta minuti dell’esibizione dell’ensemble di Jason Swinscoe sono un tuffo a capofitto in sonorità fusion molto più heavy di quanto si aspetterebbe da dischi come il recentissimo To Believe chi, come me, non abbia mai avuto l’opportunità di vederlo dal vivo. E infatti a rimanere lievemente penalizzati in un set di genere altrimenti perfetto sono proprio i momenti più soffusi, come il classico To Build A Home.

Ma quello che porta a gravitare qualche chilometro sopra l’atmosfera è il vibrato sovrannaturale di Heidi Vogel: non eccede mai in virtuosismi, tutto è funzionale, ma quello che riesce a fare in termini di soul a un brano come Familiar Ground ha davvero dell’incredibile. Tanto che poi ci sarebbe la riedizione degli Art Of Noise: ma chi ne ha bisogno, dopo questo?

THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT / CAPITOLO TERZO

L’ultimo giorno comincia presto, e ovviamente sono in anticipo: mentre Matteo ci lascia per andare da Cristina Donà al Mercato Centrale – TOdays è anche una lunga sequenza di eventi sparsi per la città – io e Silvia torniamo nella zona dei concerti.

C’è il Parco Peccei, da quelle parti, e ci arriviamo quando il sole è a picco: ansia giustificabile, giacché alle 16, sotto la bollente copertura della “cattedrale” Capriate Porcheddu, arriveranno gli Sleaford Mods. E miglior contesto post-industriale non si potrebbe immaginare, per un duo che da qualche anno s’infiamma di un electro-post-punk che molto ha a che vedere con tutto quello che è successo all’Inghilterra dalla fine dei Novanta in poi.

La folla si raccoglie, lenta ma inesorabile: l’evento è gratuito, e quant’è bello che si pensi a riempire con questo i vuoti di una domenica pomeriggio non esattamente in zona centrale – lo dicevo prima, che il TOdays è inscindibile dagli spazi in cui si svolge. Quando arrivano Andrew Fearn e Jason Williamson, i presenti sono già parecchie centinaia e vengono ripagati dell’attesa con una performance cruda e divertentissima.

Del resto, il duo è iconico solo a vederlo: Fearn fa partire la base al computer e poi si limita a ondeggiare pigramente consumando una birra via l’altra; Williamson azzanna il microfono e mostra un campionario di tic nervosi e mossette da showman consumato, mentre srotola testi e bestemmie con foga e senso dello spazio animaleschi. Pare di stare in un Trainspotting popolato solo da Begbie.

Non si riesce a star fermi un secondo: in scaletta ci sono Flipside, Kebab Spider, B.H.S., TCR, Tied Up In Nottz o Into The Payzone. E alla fine me lo concedo, un piccolo tuffo nel sudatissimo pogo che mostra tutto l’affetto del pubblico per una musica che dice-le-cose-come-stanno e non ha bisogno che di piccoli aggiustamenti stilistici per convincere a ogni nuova uscita.

Sono le cinque e mezza, la maglietta è già da buttare, ma non c’è tempo da perdere: c’è da correre allo Spazio211, che fra poco si ricomincia.

L’inizio è tranquillo come il giorno prima, anche se qui la qualità è più elevata.

Gli australiani Parcels srotolano con dedizione chitarrine funky-pop e baffetti anni Settanta, roba che starebbe molto bene in compagnia di Chic, Phoenix e Daft Punk. I belgi Balthazar, invece, stanno una spanna sopra e spostano in avanti di un decennio le lancette della retromania: il loro art-pop corale ed eighties trova un giusto apice nell’irresistibile singolo Fever. Ma è ora che entrino in scena gli eroi.

“Tutto ciò che era ossessivo, eccessivo e poetico in me, tutte le visioni che portavo dentro erano anche dentro di lui. L’amore per la cultura pop e la pura dedizione si rispecchiavano in quelle del mio partner. Non l’avevo mai viste prima in nessun altro, non le ho più viste dopo. E quella disperazione. Lui cercava qualcuno come me e io cercavo qualcuno come lui.

Se non ce l’avessimo fatta, tutta quell’ambizione sarebbe stata un bagaglio troppo pesante da sopportare. Non eravamo il tipo di persone che a 28 anni si guarda indietro e dice tranquillamente “stavo in una band, ma non ha funzionato. Ecco perché lavoro in un’agenzia immobiliare”. Sapevamo entrambi che eravamo troppo coinvolti per poter sopravvivere a una cosa simile”

Non finì per niente bene, la parabola degli Smiths di Morrissey e Marr – d’altra parte, quando sei così in alto, il problema non è la caduta ma l’atterraggio.

Ma se avete letto Set The Boy Free, l’autobiografia del chitarrista – il ragazzo che regalò melodie, arpeggi e accordi a una delle voci più riconoscibili dell’intera storia del pop – potete più o meno immaginare come sia un suo live. E se vi basta una sola parola per questo concerto, ora che l’uomo sembra aver fatto pace con il proprio mito, quella parola è “carico”.

Atletico e divertito come un adolescente che abbia appena scoperto il rock’n’roll, capelli d’un (tinto) nero corvino, Johnny si prende la scena con un poderoso quartetto e l’inconfondibile squillare della sua Fender Jaguar. Uno dopo l’altro, il nostro sfodera pezzi dai tre lavori solisti, un paio di cartoline dal periodo Electronic (il progetto con Bernard Sumner dei New Order) e una veemente rilettura di I Feel You dei Depeche Mode.

Ma le difese emotive crollano quando Marr attacca i capolavori degli Smiths, cantandoli con una partecipazione di cui Morrissey non sembra più capace – anche tralasciando le derive nere degli ultimi anni, che fanno letteralmente a pugni con quei monumenti alla sensibilità umana che erano i suoi testi (sono con Henry Rollins, quando dice che dagli artisti che lasciamo entrare nelle nostre vite dovremmo esigere standard di comportamento altrettanto elevati). L’asso Bigmouth Strikes Again è calato in apertura, il riverbero di How Soon Is Now? è come sempre fluviale; ed è un attimo riconoscere il trillo giocoso di This Charming Man e iniziare a urlarla a squarciagola con Paolo – appena conosciuto e già fratello di jangle-pop – mentre Lorenza, ancora lei, balla appena davanti a me.

Alla fine, ovviamente, There Is A Light That Never Goes Out: dopo 33 anni è ancora piacere paradisiaco l’idea di morire cantandola come fosse l’ultima notte felice del mondo.

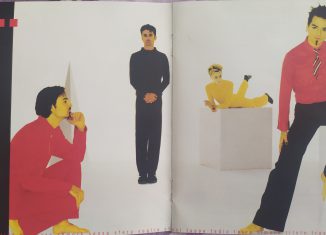

L’ho detto subito, a Elena: sono diciotto anni che vado a concerti e un’esibizione come quella di Jarvis Cocker non l’avevo mai vista. Il suo set a nome JARV IS… – costellato di arpe, synth, chitarre, sax, batterie, cartelloni, un italiano faticoso – tralascia il repertorio dei Pulp, da cui viene ripresa solo His’N’Hers, in favore di pezzi dei suoi due album solisti e di un nuovo lavoro in arrivo. Nessuno qui sembra soffrirne: sul palco c’è un performer fra i più liberi che si possano immaginare.

Tutti ci siamo pensati cantanti e star, davanti a uno specchio, a casa nostra; nessuno, però, si sognerebbe mai di portare un’attitudine totalmente scevra da costrizioni su un palco, per un pubblico vero: dopotutto il pop ha delle regole. E invece Jarvis Cocker dà proprio l’idea di esibirsi esattamente come se stesse passando l’aspirapolvere a casa: canta, balla, salta, urla come se quelle regole semplicemente non esistessero. Fa letteralmente quello che gli viene in mente, una cosa praticamente inimmaginabile nel mercato di oggi.

Uno show di puro situazionismo pop: penso al momento in cui Jarvis ci insegna dei passi di danza che dovremo ripetere con lui durante la canzone successiva – e ovviamente nessuno conosce il pezzo né la sequenza delle mosse; penso a quando scende fra il pubblico per il sondaggio “cosa ti spaventa di più?”, ottenendone risposte come “invecchiare” e “la cecità” e ribattendo a sua volta con risposte e consigli surreali. Io, per me, gli avrei detto solo “il tempo, la morte e questo esatto momento”.

A un certo punto mi ritrovo a ballare abbracciato a Silvia e Matteo e Henri, che mi dice “ma io mi vergogno!”. Ecco, appunto: Jarvis Cocker è lì a dirti che non è il caso, amico mio.

“Non ho mai visto una cosa del genere”, ho ripetuto a Claudio e a tutti anche dopo l’ultimo concerto della giornata. All’INCET il mio TOdays si era appena concluso con una pazzesca esibizione di Nils Frahm, il compositore tedesco tornato sulle scene lo scorso anno con All Melody, di cui stasera ripropone parecchi pezzi chiave.

Il musicista si esibisce in totale solitudine, illuminato solo da poche luci basse e con un arsenale fatto di pianoforte, tastiere e diavolerie elettroniche; arrivo quando il live è iniziato solo da qualche istante, ed è subito come entrare in un mondo magico, che sa di futuro e passato remoto insieme. La padronanza tecnica con cui Frahm gestisce tasti, manopole, suoni e rumori è impressionante anche per chi come me di tecnica sa ben poco: lo si vede correre qua e là per il palco, perché ogni minuzia sonica sia riprodotta alla perfezione.

Lo sforzo psicofisico è palpabile, il risultato emozionale strabiliante: a un certo punto, un basso profondo risale le viscere della terra a mostrarmi cosa intendesse Nils titolando un brano “the whole universe wants to be touched”. Mi viene da associarlo per un attimo alla techno umanista di Jon Hopkins; ma è giusto un attimo, prima che quella vibrazione possente si porti via la mia razionalità, dipinga un sorriso sul mio volto e mi inviti a lasciar andare.

Poi restano solo le ore di macchina che separano da Bologna, per farsi abbracciare dalla sorda malinconia di una giornata senza concerti, priva della paura meravigliosa di perdere una nota, un passaggio, un ritornello, uno sguardo felice quanto il tuo. Dopo aver salutato gli amici che rivedrai dopo mesi, e un’esperienza che vorresti fosse la tua vita, sempre.

Nota: le fotografie di Nils Frahm, Jarvis Cocker, Hozier, Spiritualized e Bob Mould sono della mia amica Silvia Renda. Le parole di Johnny Marr arrivano da un’intervista al Guardian, mentre quelle di Carl Wilson dal bellissimo saggio “Musica di Merda”. L’ultima frase l’avevo scritta per un vecchio post su un Primavera Sound di qualche anno fa: mi sembrava bello e giusto riprenderla per questo splendido TOdays Festival.